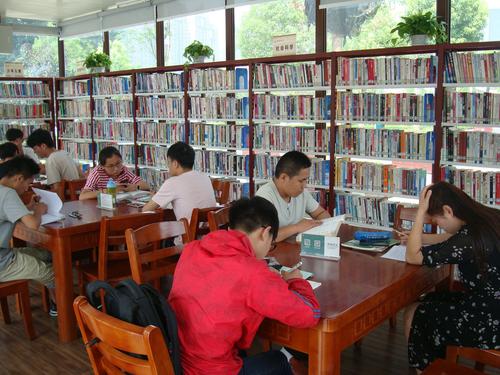

智慧阅读空间像“城市书房”,为市民“充电”提供条件。记者 张莉莉 摄

核心提示

想看书只有几本教科书;偶尔村头会放几场电影;学校乒乓球台上的“网”是用几块砖摆的;毛爱莲、任宏恩是风靡全省、全国的戏曲名角,看一场他们的戏就像享受了一顿“文化大餐”……出生于20世纪50年代的王凤莲,回忆起以前文体生活的匮乏常常感慨万千。近年来,我市吹响打造文化厚重之城的“集结号”,文体事业快速发展。如今,晚上去游园跳广场舞,用手机看新闻、读文章,成了王凤莲每天必做的事。

新中国成立70年来,我市文体事业取得了巨大成就:政府大力倡导全民阅读、全民健身,各类公共文体场馆免费向公众开放,为满足群众日益增长的精神文化需求提供了大量文化产品,使市民的幸福指数不断提升。

□ 记者 张莉莉 肖涛

市工人文化宫,铭刻着老许昌人的记忆

“工人文化宫建好了,还是在劳动路老地方,有空过去玩啊!”今年中秋节,市民张荣花在微信朋友圈里发了几幅市工人文化宫重建后的照片,邀约老姐妹一起去体验。她的召集迅速得到好友的响应,不到一个小时竟有60多人点赞。“想不到,在老许昌人的心目中,工人文化宫的分量这么重。它承载了几代人的记忆。”张荣花感叹道。

提起市工人文化宫,老许昌人有一肚子的话要讲。“我小时候经常去工人文化宫玩。那时,工人文化宫大门朝南,有图书室、电影院和舞厅。”69岁的张国臣说,它虽然只有3层楼高,但在当时被人们视为许昌的标志性建筑。

“老工人文化宫由市总工会于1955年5月1日建成,占地面积38655平方米,主要用于开展工人文化活动。”市工人文化宫主任王保生介绍,“那时候,工人文化宫开办有文化夜校和各种培训班。一到晚上,下了班的工人就往这里跑。”

20世纪90年代后期,随着录像厅、卡拉OK厅、网吧的出现及有线电视进入家庭,市工人文化宫的文化产业优势迅速减弱。

2014年3月,市工人文化宫停业拆除;2016年8月,动土重建;2018年12月底,正式竣工;2019年1月,挂牌投用。如今的市工人文化宫功能设施与时俱进,重新发挥起工人文化活动主阵地的作用。

传统戏曲破茧成蝶,“非遗”传承留住艺术

戏曲艺术在我市有丰厚的文化积淀。去年12月17日,我市捧回“河南省戏曲之乡”金字招牌。

许昌的地方戏有着独特的艺术风格和广泛的群众基础。越调作为古老的剧种之一,在我市城乡至今仍有一大批忠实的爱好者。

谈及越调必谈毛爱莲。有“越调皇后”美誉的毛爱莲已经成为我市一个重要的文化品牌。

在没有电视、电脑和手机的年代,看戏是城乡居民共同的消遣方式。

“看看毛爱莲,多活好几年。”“听毛爱莲的戏,一辈子不生气。”……已经90岁高龄的毛爱莲至今仍然“圈粉”无数,忠实的“粉丝”遍布全国。毛爱莲主演的剧目有3部被拍成电影、6部被拍成电视剧。以毛爱莲为首的老一代艺术家开创了许昌越调的辉煌,《无佞府》《白奶奶醉酒》等剧目深入人心。许昌越调剧团多次进京演出,受到毛泽东、周恩来等党和国家领导人的接见。

“有一次,我们在开封演出,连演3个月,白天都没时间卸妆,观众一票难求。”在接受记者采访时,毛爱莲回忆起当年万人空巷的盛况仍然激动万分。

20世纪90年代以来,随着影视进入百姓的生活,观众的审美情趣日渐多样化,越调和其他剧种一样受到强烈冲击,演出市场严重萎缩,过去那种“满城锣鼓万人戏”的热闹景象成了回忆。

2008年,国务院将许昌越调公布为国家级非物质文化遗产保护项目;2009年,毛爱莲被授为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

为了保留和扶持传统戏曲文化,2010年,“舞台艺术送农民”活动在全省拉开帷幕。市政府每年向许昌越调剧团购买公益性演出100场,每场补助从3000元提升至8000元,让农民在村口看大戏。从此,戏曲艺术家又有了“用武之地”,不再有后顾之忧。

2015年,市政府设立舞台艺术创作生产奖励扶持专项资金,并从50万元逐步提高至100万元,大大激发了文学爱好者的创作热情。近年来,许昌市的文学创作收获颇丰:以齐飞、张名扬、陈汉等为代表的老一代作家,以李佩甫、刘向阳、杜涯等为代表的中年作家,以计文君、丁晨、李俊涛等为代表的青年作家,以陈广旭、丁奇高等为代表的文坛新秀奏响了新时代的旋律,其中李佩甫、杜涯分别摘取中国文学最高奖“茅盾文学奖”和“鲁迅文学奖”。此外,我市还有一批作家分别获得了“人民文学奖”“当代文学奖”“杜甫文学奖”“红岩文学奖”“中国数字阅读大会最佳原创作品奖”等国内重要文学奖项。

倡导全民健身,人们在免费“健身房”感受运动的快乐

2016年以来,我市加快健身场所建设,倾力打造“15分钟健身圈”,让城区居民出门步行15分钟就能找到免费的健身场所,感受运动的快乐。

魏都区10多所学校的体育场馆周末、节假日向公众开放。在一些居民小区和游园广场,规格统一、设施齐全的笼式灯光篮球场备受居民青睐。

魏都区西大街道办事处德科苑社区笼式灯光篮球场位于市区西大街与清虚街交叉口。晚7时后,这个篮球场灯火通明、分外热闹,打球者都是附近的居民。这个篮球场是魏都区10个笼式灯光篮球场之一。

如今,随意走进一个社区,人们都能看到功能完善的健身场所,有蹬力器、仰卧起坐平台、单杠、三人转腰器、太空漫步机等健身器材,集健身、娱乐于一体。像这样的健身场所,在魏都区85个社区已经实现全覆盖。

除了星罗棋布的“健身房”外,我市沿城区水系还打造了很多健康主题公园,让男女老少可以在“天然氧吧”中安享健康阳光。轮滑场、门球场、篮球场、健康步道、棋牌桌……每逢周末,来位于市区天宝路以北的健康主题公园锻炼的市民络绎不绝。这种健康主题公园风景优美、功能齐备,可以最大限度地满足市民的需求。

“在城区,无论走到哪里,很快都能找到合适的健身场所,并且能找到适合自己的健身器材。在许昌生活,我有满满的幸福感。”市民孔瑜强由衷地赞叹道。

新闻连连看

“城市书房”,连起“15分钟阅读圈”

目前,城区拥有两个公共图书馆,分别是许昌市图书馆、许昌市少儿图书馆。此外,城区还有32座智慧阅读空间、60家书店、136个邮政报刊亭。它们分布在街头巷尾、游园广场,构建起方便快捷的“15分钟阅读圈”。特别是智慧阅读空间,被市民形象地喻为“城市书房”。其外观设计和服务功能基本一致,集自助办证、自助借还、电子图书借阅于一体,市民刷身份证、市图书馆借阅证或扫微信二维码即可免费进入。

笼式球场,预热“15分钟健身圈”

城区公共体育设施和儿童游乐设施建设工程涉及魏都区、建安区、东城区、市城乡一体化示范区、国家许昌经济技术开发区。笼式灯光篮球场一亮相,就受到市民的青睐。每到晚上和周末、节假日,这些场所就成为中青年人的“打卡”之地。

记者了解到,为了打造“15分钟健身圈”,除了笼式灯光篮球场外,我市还计划建设59个多功能运动场、5个围笼式网球场、35个围笼式羽毛球场、23个围笼式人造草坪门球场、11个围笼式排球场、9个围笼式人造草坪七人制足球场,安装围网式室外乒乓球台121个,建设健身场所63个、围笼式软质塑胶地面儿童游乐场72个。近在身边的免费“健身房”将让越来越多的人参与体育锻炼,在引领健康生活的同时,也为文明许昌增添了一道亮丽的风景线。