□ 记者 郝晋 文/图

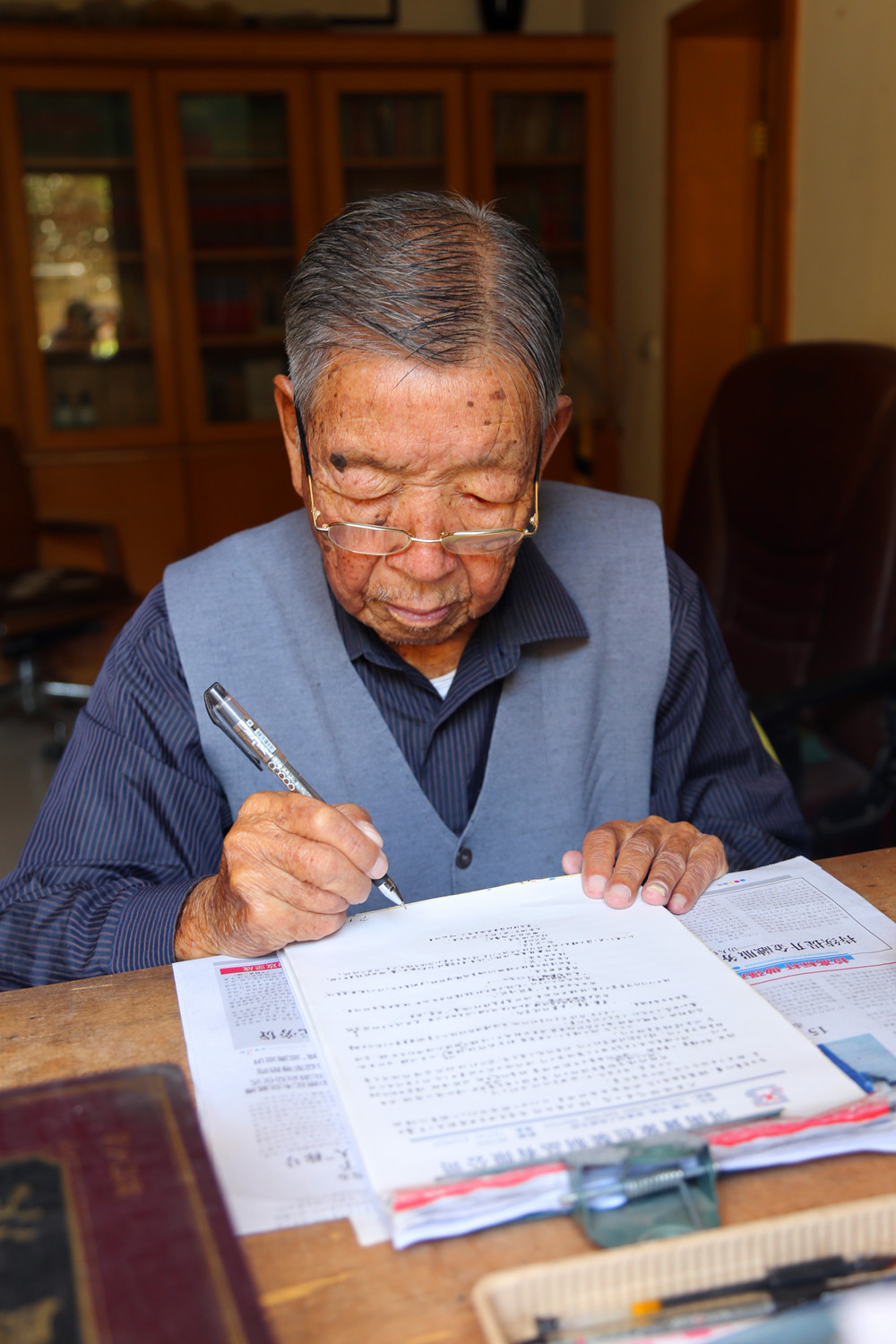

杨景尧,1923年出生,长葛市后河镇后河村人,入选8月份 “中国好人榜”。

20多年来,他捐建淑君中学,成立“杨景尧文教基金会”,在自己生活并不宽裕的情况下持之以恒地做慈善事业,资助600多名大学生,修缮扩建中小学校,编印文史资料……累计捐资助学1700万元。

以“四知”自勉,历尽艰辛回故里

9月2日,长葛市后河镇后河村的一处平常院落,铁门上有块“四知世家”的牌匾。这是杨景尧在自己宅基地上翻盖的一处农家小院。

何为“四知”?“ ‘四知’是《资治通鉴》中记述的关于东汉名臣杨震的一个典故。有故人夜里怀揣金子行贿杨震,并说深夜无人知晓。杨震说,天知、地知、你知、我知,怎么说无人知道呢?对方惭愧离开。”杨景尧说,先生以“四知”自勉,其心胸坦荡、与人为善的品格可见一斑。

1923年,杨景尧出生在长葛市一个书香世家。父亲“宁易田产,不使辍学”的信念,使他没有荒废学业。 “如果没有日军侵略,我会顺利地读完大学。”杨景尧回忆,日本投降后,他成了一名小学教师。1947年,他去西安欲继续求学,不料成为国民党空军的一名文职人员。1948年,以“换防”为由,他被派遣到台湾。1962年,身为国民党空军军官的杨景尧退役定居台中市,靠经营影剧院积累了资金。在台湾期间,他日夜思念妻子和家人,坚信自己一定能够回家。

“波逐涛送失故乡,何时见爷娘?”1989年,杨景尧首返故里,与妻子、子女相拥而泣。得知父母已故,杨景尧大哭一场。子欲养而亲不待,何以报父母养育之恩?杨景尧想起了父亲“宁易田产,不使辍学”的教导,决定尽自己所能资助家乡教育,让更多孩子完成学业。

捐建淑君中学,为教育慷慨解囊

9月2日,位于后河镇主干道一侧的淑君中学传出琅琅读书声。

淑君中学是杨景尧1990年出资120万美元(当时折合人民币1000多万元)建设的。为了彰显妻子孔淑君奉养双亲、抚育子女的懿德,杨景尧将该中学命名为“淑君中学”。1998年,杨景尧把学校捐献给后河镇政府。虽然学校已经成为公办学校,但他仍牵挂于心……2007年,得知学校教学楼不能满足教学需求时,他再次出资100万元。

后河镇赵楼村的陈小娟上高中时在淑君学校实验班就读,如今已是淑君学校九年级的英语教师。陈小娟说,当年在校就读时,杨景尧先生资助实验班学生每人每月50元生活费,并免费发放两套校服。“先生不仅从物质上对学校、学生给予帮助,而且以崇高精神激励着很多学生。”

在淑君中学任教的徐福民从教已经36年。徐福民回忆,他当年曾在后河镇中心小学任教,学校教学楼的一根挑梁被冻裂,存在安全隐患,学校一时难以筹得资金进行维修。这时,大家想到正在漯河经营生意的杨景尧。“见到先生后说明来意,先生把维修教室的10万元资金全部拿了出来。”徐福民说。

“先生营造了整个后河镇尊师重教的氛围,点燃了希望、奋斗的火种。他的奉献精神对孩子产生深远的影响。”徐福民说。

成立文教基金会,600多名大学生得到资助

9月2日,在长葛市杨景尧文教促进会办公室里,桌子上摆放着10多份今年申请救助的大学新生名单。

1995年,杨景尧出资30万元,设立“杨景尧文教基金会”;2006年3月,基金会更名为“长葛市杨景尧文教促进会”,注册资金563万元,用于资助贫困大学生,表彰优秀教师,发展家乡文化事业等。文教促进会工作人员娄君玲说,凡被救助的学生,大学期间每年可领取2000元或3000元的生活费。若考上硕士研究生一次性再补助1000元,考上博士研究生一次性再补助2000元。截至目前,基金会已经资助大学生600多名,其中硕士100人、博士11人。

杨景尧一生行善,赢得了家乡人的广泛赞誉。8月份,他成为“中国好人榜”上榜的26位“助人为乐好人”之一。他的助学之路一直在持续着,不仅感动着受助学子,而且感动着更多人。