□ 策划/刘俊民 执行/记者 牛志勇

核心提示

泉店,今许昌县灵井镇下辖的一个村子,因经营人发而闻名于世。民国时期,这里为许昌四大重镇之一,商号林立,生意兴隆,是远近闻名的富裕之地。辛亥革命爆发后,社会动荡不安,四起的土匪纷纷前来骚扰、劫掠,制造过不少祸事。

历史上的泉店是怎样一个集镇?遭受过怎样的灾难?冯玉祥麾下的魏凤楼部又是怎样为许西一代人民清剿匪祸的呢?本期的《许昌往事》将为您讲述这段尘封的历史。

许西重镇泉店,20世纪初因人发闻名

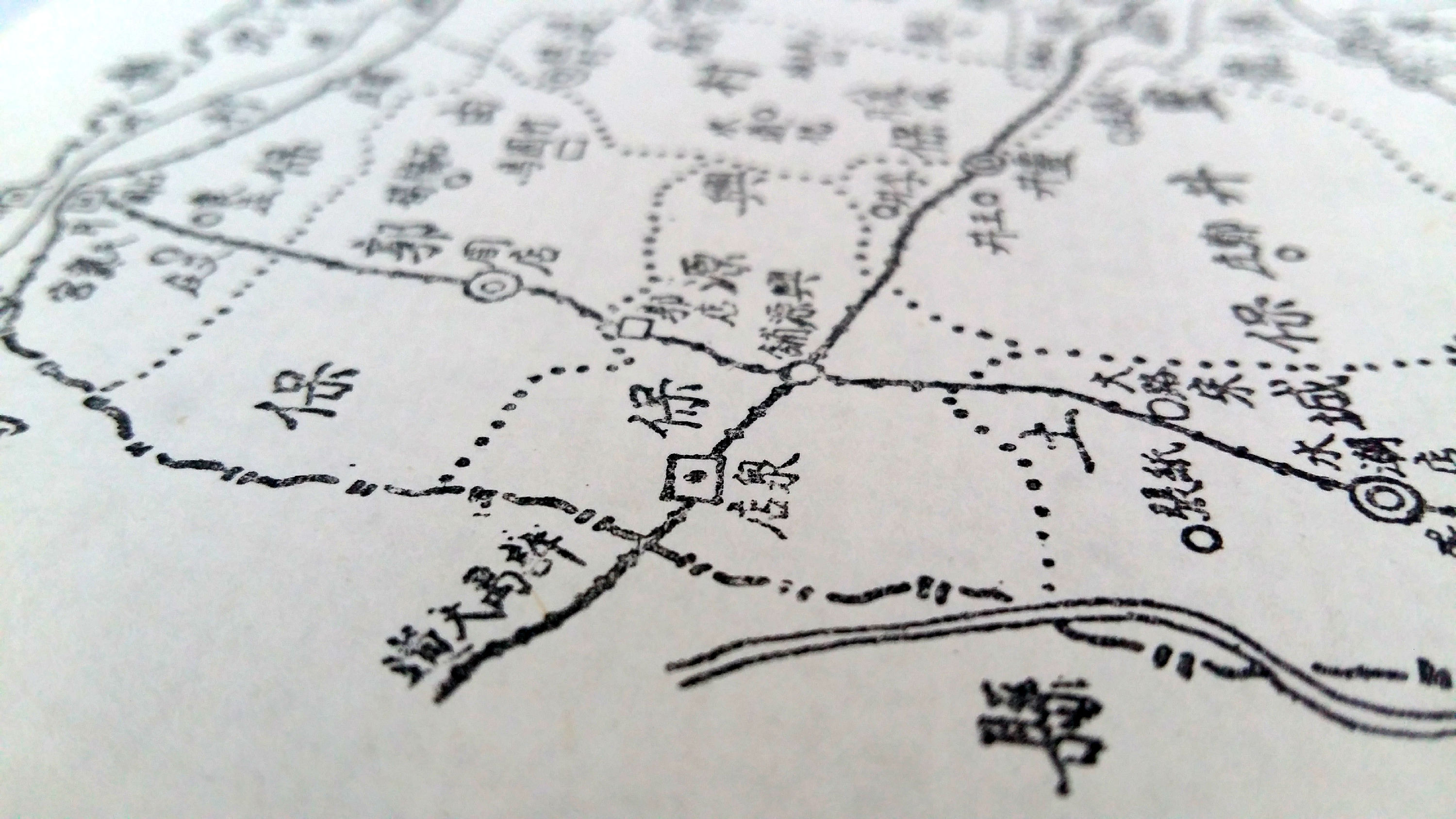

从许昌市区出发,沿着平整宽阔的许禹公路西行,大约半小时的车程就到泉店村了。这条公路是许昌地区沿用驿道最早动工修建的汽车路,早在1922年4月第一次直奉战争之前就已动工,当时称为许禹大道。

据《许昌地区公路史》记载:“许昌至禹州、许昌至鄢陵经修治通车,鄢陵商人苏鑫于民国十三年(公元1924年)集资购买汽车,呈准经营鄢陵经许昌至禹州的长途营运线路,均系土路通车。”从这段文字可以看出,早在1924年,许禹大道上就已经有汽车在奔驰了。

紧临许禹大道的泉店镇因交通便利、商贾云集而远近闻名。“泉店镇系本保集市,居许、禹边界,为许禹大道之要冲,商贾云集,发庄林立,诚许昌西之重镇。”翻开1933年出版的《许昌县志》可以看到,当时整个许昌被分为40保,泉店镇属于兴源保。所谓保,指的是当时实行的保甲制。

“旧时许昌有四大重镇,按方位分为张潘、繁城、泉店、石固。”朱书坤曾任泉店村党支部书记一职多年,对泉店村的历史可谓了如指掌。据其介绍,旧时四大重镇各有特色,像石固的草席编制,繁城的织辫、织带非常有名,而泉店以人发最为著名,初期以织“马尾罗底”著称,逐渐发展成为国内最大的人发集散地。说起许昌人发的历史,就不得不提一个名叫白锡和的人。“三年前(泉店)有白锡和者,其人聪明强干,往来平、津,曾与德商接洽,收罗内地头发,转而售于德商,渐致销路扩大,囤积丰盈……每年贸易额恒达数百万。于是,泉店之发庄,驰名于遐迩。”1933年出版的《许昌县志》这样记述,可见泉店人发出口海外,早在20世纪初已有盛名。

辛亥革命爆发,土匪蜂起劫财扰民

匪患是近代中国社会的一大毒瘤。土匪,旧时老百姓称之为“蹚将”、“响马”、“拉杆子”。他们肆意烧杀抢掠,残害无辜百姓。新中国成立前,地处中原之中的许昌,匪祸闻名全省乃至全国。一直到1950年,许昌的匪患反霸斗争才基本结束。

1911年,辛亥革命爆发后,社会动荡不安。“潢池之盗,萑苻(春秋时郑国泽名。据记载,那里经常有盗贼聚集出没)之众,凡百不逞之徒,乘机窃发,为患闾里者,更仆难数。”起初,许昌西南一带,有名有姓的土匪很多。如邵天木、王新、高鑫、宋一眼、安长发、安西坤、郭白蛋、郭黑蛋等均为杆首。东北一带有计来子、杨黑汉、尚福元、苏合、胡福海、刘得寨、侯水、张相、高振林等为首。此外还有蚩启伦、赵五祥、张逢、翟老六、崔老五等。许昌四境受土匪骚扰差不多有10年之久,没有人敢倡导创办乡团抵御。

民国时期的土匪究竟有多厉害,我们不妨看几则事例。1913年,河南都督张镇芳发兵400人来许昌镇压宋一眼所部土匪,因害怕宋一眼凶猛势大,官兵不敢进击。张镇芳又派炮队一营协助,两军会合后,才开始进攻宋一眼等土匪。

“许匪冀收抚,结队合股,严若军队,白昼焚烧,横行无忌。民国十四年(公元1925年)春,破冈曹,破魏村,烧陆庄、胡庄、大王寨。是冬,大破阎寨店,屠戮数千人……”据1933年出版的《许昌县志》记载,豫西土匪牛慎武突由鲁山、宝丰流窜至许昌,率领百余人,攻下了石固镇。不久,他又将手下分成了16路,每路都设置有司令,盘踞在许昌东、许昌北、洧川、长葛以南、鄢陵以西、临颍以北等区域,方圆百余里都成了土匪的势力范围。

旧时,鲁山县、宝丰县、郏县、临汝县、禹县等地的山区、半山区、丘陵地区,由于地瘠民贫,土匪多如牛毛,各派系山头林立,关系盘根错节,互相残杀。当时,老百姓称之为“蹚将”、“响马”、“拉杆子”。在清末、民国时期,由于军阀连年混战,灾荒不断,加之政府腐败,这些地方官匪一体,匪霸不分,匪会合一。一直到解放战争后期甚至新中国成立初期,这些地方仍是河南匪患最为严重的地区。

护佑百姓,白锡和等人出资筑寨

据《许昌文史资料》第五辑记载,民国初年,社会秩序混乱,土匪十分猖獗。由于泉店富商大贾较多,所以成了土匪垂涎的地方,他们经常前来骚扰劫掠。

“以前泉店是个寨子,呈椭圆形,南北长约0.5公里,东西长约1公里。”朱书坤介绍,泉店寨一共有4个大门,寨门内还有小门,现在的十字街位置当年还有一个小阁楼。“修寨墙主要是为了防范鲁山、宝丰等地的土匪。据说,当时有钱的商户凑钱建了半堵寨墙,另一半是白锡和捐钱建起来的。寨墙为土制,非常坚固。底部有10多米宽,高六七米,顶部约有3米宽,小时候我在上面骑过自行车。”朱书坤回忆说,当时西门上还有一块石制匾额,上面写着“古湖城”。“寨墙内的阁楼设有枪眼和瞭望口,顺着旋转步梯可以上去。”朱书坤说。

在白锡和的倡导下,人们在寨墙四面增设了8座炮楼,购置了枪炮,令土匪望而生畏,不敢贸然行动。据《许昌文史资料》记载,清末民初,泉店已是商贾云集,发庄林立,终日为市,为人称道的“小上海”了。当时仅山西在泉店经商者就达到了64家。如今这里还有山陕会馆的旧址。白锡和本人成了人发大亨,家财万贯,地位日升,人称“白掌柜”。富裕起来的白锡和开始斥资建造宅舍。“仅大门上边一个挂面,6个能工巧匠雕刻了半年,耗费工日800多个。上边刻上八仙,下边刻下八仙,中间雕‘鲤鱼戏莲’,刻工精细,玲珑剔透,令人叫绝。泉店人将此称为泉店四大景观之一——八面宫。”1915年,受时局影响,德商歇业。1916,白锡和去开封另谋人发销路,不料被一神经病患者杀害。

1929年4月15日,禹县西部山区一股土匪夜半曾竖长梯暗暗接近泉店寨墙,被看寨的张海亮发觉。他端起毛瑟枪,‘砰’的一声打中一个土匪。接着,其他看寨的人也纷纷开枪,土匪掉头逃窜。

20世纪30年代中期,人发业又渐渐兴盛起来。泉店有10多家加工人发的私人作坊,并和来自开封的人发商张西岭合作,在许昌、信阳、开封等地开设“义太和”、“裕兴昌”、“泉发庄”等人发商行。这些商行将收购的人发加工后,经青岛、武汉等地,销往海外。后来,因许昌泉店的人发在国内外久负盛名,所以人们习惯地称之为“许泉发”。