民国时期,上海作为一个开放的商埠,许多东西从这儿开始流行。

清末民初,上海的学堂如火如荼,南洋公学(上海交通大学前身)、圣约翰大学,都是中国近现代教育史上的名校。此外,小学、中学教育也颇为发达,其中著名的女校有圣玛利亚女校、清心女中、中西女中、裨文女中、民立女中等。

圣玛利亚女校是女作家张爱玲的母校。圣玛利亚女校是教会学校,教师主要是外籍人士。学校按照外国教材,用西语授课,校园文化有着浓厚的西方色彩。

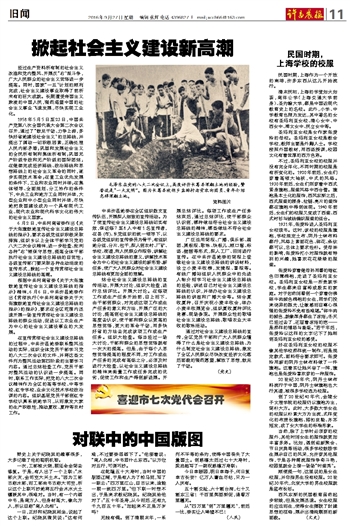

不过,圣玛利亚女校的校服并没有完全洋化,不同时期的校服是有所变化的。1920年前后,女生们穿着高领大袖袄,中式的风格。1930年前后,女生们则穿着中西式紧身旗袍,服装风格中西合璧。旗袍是本土化的服饰,西风东渐之后,西式服装的腰身、拉链、亮片的装饰都在旗袍中得到体现。1940年前后,女生们的校服又变成了西装、西式衬衫与绒线编织服装的组合。

1931年,张爱玲进入圣玛利亚女校读书。这时,该校的校服是旗袍,学校规定土布、阴丹士林布料都行,风格上素面花色、碎花、条纹都可以,总体上要求俭朴。受母亲的影响,张爱玲打小对服饰就有特别的兴趣,她喜欢花花绿绿的服装。

张爱玲穿着继母孙用蕃的暗红色旧薄棉袍,走进了圣玛利亚女校。圣玛利亚女校是一所贵族学校,学生都来自富裕或殷实的家庭。对于忽然间看到一个穿着仿佛碎牛肉颜色棉袍的女生,同学们投来诧异的眼光,让敏感而自尊心很强的张爱玲不免有些难堪。“碎牛肉的颜色,就像浑身都生了冻疮;冬天已经过去了,还留着冻疮的疤——是那样的憎恶与羞耻。”若干年后,张爱玲以这样的文字记下了她刚到圣玛利亚女校的感受。

好在圣玛利亚女校的校服不像其他学校那样统一制作,而是规定款式、面料符合要求即可。张爱玲用新的阴丹士林布料做了一件旗袍。这着实让她兴奋了一阵,旗袍也是张爱玲喜欢穿的一种服饰。

20世纪30年代,阴丹士林布料流行于中国,阴丹士林旗袍也大行其道,被很多学校选为校服。

到了20世纪40年代,金陵女子文理学院的校服仍以旗袍为主,简朴大方。此时,大多数大学女生的校服以朴素大方为主流,式样变化的布质长旗袍、搭扣皮鞋、齐耳短发,成了女大学生的标准形象。

当然,除了上学时必须穿的校服外,其他时间女生的服饰就更加丰富多彩。比如,遇到迎新聚会、节日庆典等活动,很多学校鼓励学生展示自己的风采,允许穿其他服饰,于是各种潮流服饰争奇斗艳,校园里就会上演一场场“时装秀”。

顺便提一句,这里说的是女生校服,并非指男生没有校服。20世纪30年代,北京大学的男生校服就是蓝布长衫。

西风东渐的民国教育虽然起步较晚,但是发展迅速。女生校服的应运而生,使得女生摆脱了封建思想的桎梏,展示出清纯靓丽的新面貌。 (文史)