记者 郝晋 文/图

核心提示

记录一座村庄的变化,是为了留住记忆,梳理城镇化进程中文化传承的脉络。

地处S237线许昌至禹州段(俗称许禹公路)两侧、不少读者熟知的建安区灵井镇泉店村,因为地下煤炭资源开采和城镇化推进,现已开始整体搬迁。1282户居民正分批迁至位于灵井镇区东部的泉店社区,泉店村所在地将复耕还田。

4月16日,记者到泉店村进行走访,对各姓氏居民分布、村庄布局特点、老宅及流传的故事进行记录,希望有关它的记忆会“凝固”下来。

1

别故园从头再来

4月16日,天气晴朗,建安区灵井镇新建的泉店社区内,社区工作人员正根据居民之前报的户型组织居民进行第四批分房,十分热闹。

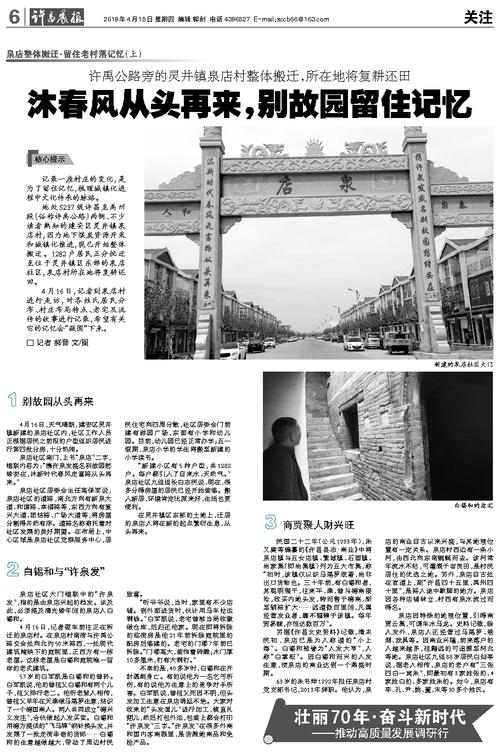

泉店社区南门,上书“泉店”二字,楹联内容为:“携许泉发盛名别故园愁绪安在,沐新时代春风走富路从头再来。”

泉店社区居委会主任高保军说,泉店社区的道路,南北方向有新泉大道、和谐路、幸福路等,东西方向有复兴大道、团结路、广场大道等,将房屋分割得井然有序。道路名称寄托着对社区发展的美好期望。在布局上,中心区域是泉店社区党群服务中心,居民住宅向四周分散,社区居委会门前建有游园广场,东面有小学和幼儿园。目前,幼儿园已经正常办学;五一假期,泉店小学的学生将搬至新建的小学读书。

“新建小区有5种户型,共1282户。每户都引入了自来水、天然气。”泉店社区九组组长白志民说,现在,很多分得房屋的居民已经开始装修。搬入新居,环境肯定比原来好,生活也更便利。

在灵井镇区东部的土地上,迁居的泉店人将在新的起点繁衍生息,从头再来。

2

白锡和与“许泉发”

泉店社区大门楹联中的“许泉发”,指的是由泉店兴起的档发。谈及此,必须提及清光绪年间的泉店人白锡和。

4月16日,记者驱车前往正在拆迁的泉店村。在泉店村南街与许禹公路交会处向北约50米路西,一处现代建筑掩映下的庭院里,正西方有一栋老屋。这栋老屋是白锡和庭院唯一留存的老式建筑。

57岁的白军凯是白锡和的曾孙。白军凯说,他的曾祖父白锡和有两个儿子,祖父排行老二。他听老辈人相传,曾祖父早年在天津做马尾罗生意,结识了一个德国商人。两人共同成立“德兴义发庄”,合伙做起人发买卖。白锡和用德方提供的“飞马牌”钢针换头发,并发展了一批走街串巷的货郎……白锡和的生意越做越大,带动了周边村民致富。

“听爷爷说,当时,家里有不少店铺。到外面进货时,伙计用马车拉运铜钱。”白军凯说,老宅曾被当局收缴做仓库,后归还他家。现在即将拆除的临街房是他21年前拆除庭院里的配房后修建的。老宅的门楼7年前已拆除。“门楼高大,装饰着砖雕;木门厚10多厘米,钉有大铜钉。”

不幸的是,40多岁时,白锡和在开封遇刺身亡。有的说他为一名乞丐所伤,有的说他为生意上的竞争对手所害。白军凯说,曾祖父死因不明,但头发加工生意在泉店绵延不绝。大家对收来的“头发蛋儿”进行加工,梳直扎捆儿,然后打包外运,包装上都会打印“许泉发”三字。“许泉发”在很多外商和国内客商眼里,是货源地商品和免检产品。

3

商贾聚人财兴旺

民国二十二年(公元1933年),朱又廉等编纂的《许昌县志·商业》中将泉店镇与五女店镇、繁城镇、石固镇、尚家集(即尚集镇)列为五大市集,称“初时,该镇仅以织马尾罗底著,尚非出口货物也。三十年前,有白锡和者,其聪明强干,往来平、津,曾与德商接洽,收买内地头发,转而售于德商,渐至销路扩大……远道数百里间,凡属经营发业者,靡不辐辏于该镇。每年贸易额,亦恒达数百万”。

另据《许昌文史资料》记载,清末民初,泉店已是为人称道的“小上海”。白锡和被誉为“人发大亨”,人称“白掌柜”。因白锡和而兴的人发生意,使泉店的商业达到一个鼎盛时期。

63岁的朱书坤1992年担任泉店村党支部书记,2013年辞职。他认为,泉店的商业自古以来兴盛,与其地理位置有一定关系。泉店村西边有一条小河,由西北向东南蜿蜒而去。该河常年流水不枯,可灌溉千亩良田,是村民居住的优选之地。另外,泉店自古处在官道上,距“许昌四十五里,禹州四十里”,是路人途中歇脚的地方。泉店因各种店铺林立,村西有泉水流过而得名。

泉店因特殊的地理位置,引得商贾云集,可谓车水马龙。史料记载,除人发外,泉店人还经营过马尾罗、卷烟、戏具等。因商业兴隆,前来落户的人越来越多,祖籍远的可追溯至河北等地。泉店社区九组88岁居民白灿亭说,据老人相传,泉店的老户有“三张四白一窝朱”,即最初有3家姓张的、4家姓白的、多家姓朱的。如今,泉店有李、孔、尹、姚、董、宋等30多个姓氏。