“哇!不愧是‘豆腐村’,这豆香味儿真好闻呀!”

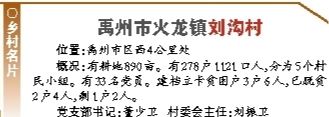

5月9日9时30分许,一个考察团刚在禹州市火龙镇刘沟村下车,一个个考察团成员便对“豆腐村”啧啧称赞。

“每天一到这个点,满村都是豆香味儿!”刘沟村村委会主任刘振卫带着大家往村里走。

刘沟村的街道和排前路,均已硬化,再生资源回收点、垃圾桶分列路两旁。路上并没有环卫工人,但看不到烟头、碎纸,干净、整洁得不像大家印象里的农村。

再往前走,墙上画有“青山绿水”主题宣传画。在画与画之间,配有“推进乡村绿色发展,打造生态宜居好环境”“爱护环境卫生,从我做起”等宣传语。

“来,先尝尝俺村的豆浆,不放糖都可甜!”刘振卫带着大家来到永正豆腐坊。村民刘永正的妻子郭玉梅二话不说,熟练地拿出一摞纸杯,用瓢在装满豆浆的大缸里舀了大半瓢,给众人一一满上。记者轻抿一口,豆浆略微烫嘴,但香醇之味在舌尖慢慢洇开。

“一天能做多少斤豆腐?”记者问,“与以前相比,多了还是少了?”

“平时一天做20多块,一块一百二三十斤,都是接的订单!”刘永正满脸笑容,“量比以前大了,利润也比以前高了!”

永正豆腐坊隔壁,是振领豆腐坊。老板娘李付琴边干活儿边招呼大家:“尝尝俺家的豆浆,还没点浆,更好喝!”

“与以前相比,做豆腐多了还是少了?”

“俺一天只做四五块豆腐,五六百斤。年纪大了,做多了太累!”李付琴说,10多年前,她一天只做一两块豆腐,和丈夫推着架子车走街串巷,人家一听说是刘沟豆腐,扭头就走,“不好卖”。

“为啥?”记者追问。

刘振卫接过了话茬:“刘沟豆腐传说有2000多年历史了。20世纪90年代,刘沟有135家豆腐坊。”

“2000年前后,刘沟有两个东西最出名,一是豆腐香,二是村子臭。”刘振卫说,环境脏、乱、差,直接影响了刘沟豆腐的声誉和销量。到了2010年前后,100多家豆腐坊,最终只剩下10多家。

“怎么办?”刘振卫说,从2013年开始,刘沟村开始大搞村庄洁化、道路硬化、路灯亮化、环境绿化、人居美化。

2016年,他们争取到资金,在村里建设了一个日处理150吨污水的处理厂。2017年,利用我省取缔小散乱污的机会,他们把全村豆腐坊的燃煤灶台全部拆除,一律换成了天然气灶台。

“村里干净了,豆腐才卖得多、卖得快。”李付琴说。

刘振卫扳着指头给李付琴算起了账。“以前用煤做豆腐,每天天不亮得起床;现在,随时起床随时开火,干净、方便;以前,每天做一两块豆腐,卖不完;现在一天做4块豆腐,都是接的订单,不愁卖不出去。”刘振卫说,“利润得对半吧?是不是这个账?”

“咋不是!”李付琴笑着说。

接着,刘振卫又算了一笔账:原来,刘沟脏、乱、差;现在,刘沟被评为许昌市美丽乡村、河南省卫生村、河南省生态宜居村。以前,村里打架的、婆媳不和的、上访的事屡有发生;现在,刘沟成了许昌市文明村,家家户户爱护环境、团结友善,村里和谐宜居,村民的幸福指数越来越高。

“村容美丽、和谐宜居、乡风文明,我们村的名气越来越大,豆腐产业也越做越大!”刘振卫接着算账,20世纪90年代,全村有135家豆腐坊,一天产两三千公斤豆腐;现在,全村有40多家豆腐坊,每天有2万多公斤豆腐被送到千家万户的餐桌上。

“人能改变环境,环境也能改变人。”在该村正在打造的集体验、休闲、豆制品深加工、农特产品销售等于一体的豆腐产业园,刘振卫说,“俺想通过记者发一个邀请,热烈欢迎许昌的父老乡亲来刘沟喝豆浆、品豆腐!”

党支部书记说心声

刘沟村党支部书记董少卫:

人能改变环境,环境也能改变人。我们从整治村容村貌入手,把一个以脏、乱、差、臭闻名的村子,变成了现在的文明村、宜居村、美丽村。事实证明,生态振兴,可以促进产业振兴。刘沟村的豆腐产业经过洗礼,再次走向兴旺,最终受益的还是父老乡亲。“绿水青山就是金山银山”不是空话,刘沟村从中得到了实实在在的真金白银。

■ 记者手记

乡村美丽,带来的不只是美好生活

“人能改变环境,环境也能改变人。”结束刘沟村的采访之后,这句话一直在我们脑海里回响。

在刘沟村看到的因环境整治重新振兴产业的故事,让我们突然意识到,环境变化给农村带来的好处和实惠,远远超出了我们的想象。

“环境变好了,在外边打工的人愿意回家了。”“俺村因为环境整治发生了翻天覆地的变化。”

回过头来细细品味,我们觉得,村容村貌的提升、基础设施的完善,是村民对美好生活最基本的要求和需求,也是乡村振兴非常关键的一步。

乡村环境的提升,可以为产业振兴提供支撑和注入活力;乡村环境的改善,可以吸引农民工、大学生返乡就业、创业;乡村环境的改变,可以提高村民的文明素质;乡村环境的美化,为生态振兴提供了基础和动力。

环境变好了,生活会越来越好。好环境给我们带来的不只是美好生活。