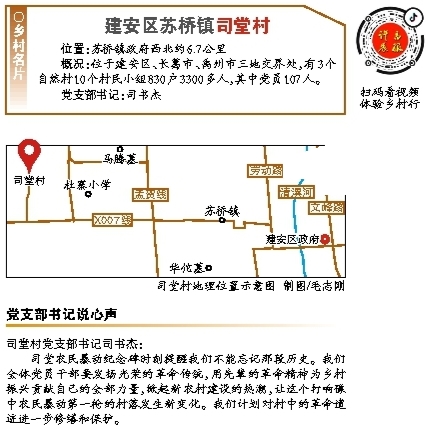

许昌报业全媒体记者 陈晨 张汉杰

“当年轰动全国的司堂农民暴动就是在我们这里发起的!”6月13日上午,记者来到司堂村时,该村党支部书记司书杰已在司堂农民暴动纪念碑前等候多时。这座10米高的白色纪念碑,掩映在青松翠柏之中,在空旷的广场和低矮的民房映衬下,显得愈发伟岸。司书杰说,尽管司堂农民暴动已过去90多年,但由于代代相传,很多人能说上一段往事。

时光回到1927年10月,时任中共许昌县委书记李杜、团县委书记陈云登、县委委员薛朝立等,根据党的八七会议关于发动农民群众武装夺取政权的精神,先后到许昌县西北乡一带开展工作。1928年,在中共许昌县委的领导下,李杜、薛朝立等人决定以司堂村为中心发起农民暴动。

1928年2月12日,党组织领导发起司堂农民暴动,薛朝立任总指挥。他们高举工农革命军的旗帜,杀土豪、焚地契,震撼了豫中大地,沉重打击了反动势力。2月15日,在国民党和地主武装的联合攻击下,由于敌强我弱,司堂农民暴动失败了。

司书杰说,这次暴动是我党领导的豫中最早的农民武装暴动,在许昌人民革命史上谱写了可歌可泣的篇章,给司堂人留下了一段光荣的历史和宝贵的精神财富。

“那次暴动很惨烈,仅我们村就有10人惨遭杀害,我爷爷是其中之一。”在司堂农民暴动纪念碑前,村民司法有说,他的爷爷司东振是司堂农民暴动的骨干之一,在掩护李杜和陈云登等人撤离时不幸被抓并被杀害,牺牲时才20多岁。

1990年4月,当地政府在司堂农民暴动遗址前立起一座纪念碑。1994年,该遗址被许昌县政府公布为县级重点革命文物保护单位。

2012年,村里围绕司堂农民暴动的事迹,修建了暴动桥、秋收桥、起义桥及二八桥。司书杰说,这样做的目的是缅怀先烈,提醒人们不忘历史。

司堂农民暴动纪念碑北20米处,是村民司书贤的小卖部。老人说,当年,这里是司家祠堂,大家就是在这里进行动员后出发的。新中国成立后,司家祠堂一度成为供销社、生产队的所在地。

司书杰说,每年清明节,村里的党员、群众及周边学校的学生都会自发到司堂农民暴动纪念碑前献花。另外,镇里会不定时组织党员在这里举行入党仪式、重温入党誓词,让党员接受教育。

“来这里祭奠的人越来越多。为了让更多人更好地在这里接受红色教育,勿忘曾经的革命岁月,下一步,我们准备协调资金对纪念碑和碑前广场进行修缮和改建。”司书杰说,司堂村的村容村貌日新月异,村民的生活如今幸福、富足。“你看,旧村室对面两层高的新村室已经雏形渐显,建成后前面会有一个大广场,安装各种健身器材,供村民健身、娱乐。”

村里的党员干部传承红色基因,在为全体村民生活得更好、更富足而努力。

“村里的福利待遇也很不错,开创性地成立了司堂村农民基金协会。每年端午节、中秋节和春节,协会都会从基金里拿出钱来对村里的贫困户、五保户,以及70岁以上的老人等进行慰问,惠及300人。如果哪家有人患大病,协会也会拿3000元钱表示关怀。哪家有考上名牌大学的学生,协会会送去500元钱。钱虽不多,但是心意。”司书杰说,不光是党员干部,村民们也都勤劳能干。目前,村里有近10个养殖场、2个板材厂、三四个卫浴厂,都干得红红火火。

通过司书杰的介绍,记者参观了村民蔡长福的养殖场。该养殖场占地10余亩,目前养了700多头猪。“今年行情好,要不是我们两口儿实在管不过来了,还想多养点儿。”蔡长福的养殖场主力是他们老两口儿,养成的猪总是供不应求,生意红火,生活富裕。“政策一年比一年好。闲不住,今年除了养猪外,我们还种了80亩红薯,看情况也能有个好收成。”说到如今的幸福生活,朴实的蔡长福脸上满是幸福。

记者手记

传承红色基因 守护红色记忆

红色基因,重在传承,也重在发扬。在采访中,记者行走于司堂村这片红色的热土,瞻仰一处处红色遗址,聆听一段段革命英烈故事,重温烽火岁月。记者在深刻受到革命精神洗礼的同时,为该村传承发扬革命精神的事迹所感动。

对如今的司堂村村民来说,这并不只是难忘的革命岁月,更是一笔“红色财富”。生活富足,生活环境日新月异,正是勤劳勇敢的司堂人坚定沿着革命先辈的足迹,不忘初心,牢记使命,用红色文化注入砥砺前行的精神力量,共同奏响的一曲“红色乐章”。