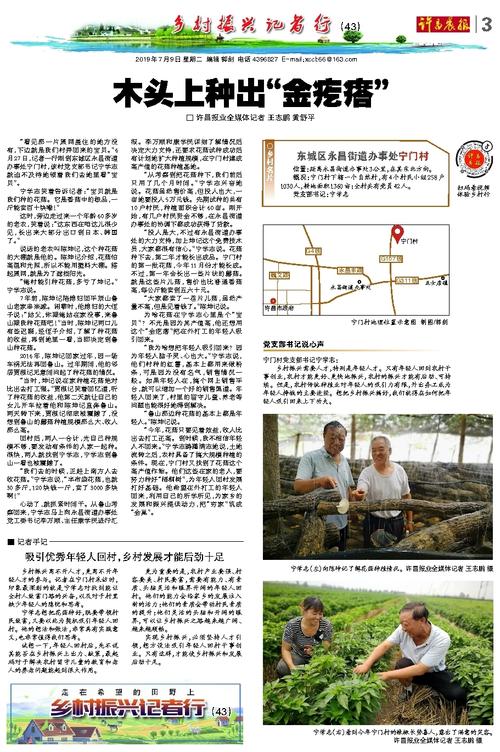

许昌报业全媒体记者 王志鹏 黄舒平

“看见那一片黑网盖住的地方没有,下边就是我们村弄回来的宝贝。”6月27日,记者一行刚到东城区永昌街道办事处宁门村,该村党支部书记宁学志就迫不及待地领着我们去地里看“宝贝”。

宁学志笑着告诉记者:“宝贝就是我们种的花菇。它是香菇中的极品,一斤能卖百十块嘞!”

这时,旁边走过来一个年龄60多岁的老农,笑着说:“这东西在咱这儿很少见,长出来大部分出口到日本、韩国了。”

说话的老农叫陈坤记,这个种花菇的大棚就是他的。陈坤记介绍,花菇怕高温和光照,所以不能用塑料大棚。搭起黑网,就是为了遮挡阳光。

“俺村能引种花菇,多亏了坤记。”宁学志说。

7年前,陈坤记陪媳妇回平顶山鲁山老家串亲戚。闲聊时,他媳妇的大侄子说:“姑父,你跟俺姑在家没事,来鲁山跟我种花菇吧!”当时,陈坤记两口儿有些迟疑,经侄子介绍,了解了种花菇的收益,再到地里一看,当即决定到鲁山种花菇。

2016年,陈坤记回家过年,因一场车祸无法再回鲁山。过年期间,他的邻居贾根记无意间问起了种花菇的情况。

“当时,坤记说在家种植花菇绝对比出去打工强。”贾根记笑着回忆道,听了种花菇的收益,他第二天就让自己的女儿开车拉着他和陈坤记直奔鲁山。两天转下来,贾根记彻底被震撼了,没想到鲁山的蘑菇种植规模那么大、收入那么高。

回村后,两人一合计,光自己种规模不够,要发动有条件的人家一起种。很快,两人就找到宁学志,宁学志到鲁山一看也被震撼了。

“我们去的时候,正赶上南方人去收花菇。”宁学志说,“半布袋花菇,也就30多斤,120块钱一斤,卖了3000多块啊!”

心动了,就抓紧时间干。从鲁山考察回来,宁学志马上向永昌街道办事处党工委书记李万顺、主任康学民进行汇报。李万顺和康学民详细了解情况后决定大力支持,还要求花菇试种成功后有计划地扩大种植规模,在宁门村建成高产值的花菇种植基地。

“从考察到把花菇种下,我们前后只用了几个月时间。”宁学志兴奋地说。花菇虽然售价高,但投入也大,一亩地要投入5万元钱。先期试种的共有10户村民,种植面积合计60亩。刚开始,有几户村民资金不够,在永昌街道办事处的协调下都成功获得了贷款。

“投入是大,不过有永昌街道办事处的大力支持,加上坤记这个免费技术员,大家都很有信心。”宁学志说。花菇种下去,第二年才能长出成品。宁门村的第一批花菇,今年11月份才能长成。不过,第一年会长出一些片状的蘑菇。就是这些片儿菇,售价也比普通香菇高,每公斤能卖到五六十元。

“大家都卖了一茬片儿菇,虽然产量不高,但是见着钱了。”陈坤记说。

为啥花菇在宁学志心里是个“宝贝”?不光是因为其产值高,他还想用这个“金疙瘩”把在外打工的年轻人吸引回来。

“我为啥想把年轻人吸引回来?因为年轻人脑子灵、心也大。”宁学志说,他们村种的红薯,基本上都用来做粉条,可是因为没有名气,销售情况一般。如果年轻人在,搞个网上销售平台,就可以增加一个好的销售渠道。年轻人回来了,村里的留守儿童、养老等问题也能很好地得到解决。

“鲁山那边种花菇的基本上都是年轻人。”陈坤记说。

“今年,花菇只要见着效益,收入比出去打工还高。到时候,我不相信年轻人不回来。”宁学志踌躇满志地说,土地流转之后,农村具备了搞大规模种植的条件。现在,宁门村又找到了花菇这个高产值作物。他们这些在家的老人,要努力种好“梧桐树”,为年轻人回村发展打好基础。他希望在外打工的年轻人回来,利用自己的所学所见,为家乡的发展和振兴提供动力,把“穷家”筑成“金巢”。

记者手记

吸引优秀年轻人回村,乡村发展才能后劲十足

乡村振兴离不开人才,更离不开年轻人才的参与。记者在宁门村采访时,印象最深刻的就是宁学志对找到能让全村人致富门路的兴奋,以及对于村里缺少年轻人的隐忧和思考。

宁学志想把花菇种好,既要带领村民致富,又要以此为契机吸引年轻人回村。他的想法和做法,非常具有实践意义,也非常值得我们思考。

试想一下,年轻人回村后,先不说其能否在乡村振兴上出力、献策,最起码对于解决农村留守儿童的教育和老人的养老问题能起到很大作用。

更为重要的是,农村产业要强、村容要美、村民要富,需要有能力、有素质、头脑灵活和眼界开阔的年轻人回村。他们的能力会给家乡的发展注入新的活力;他们的素质会带动村民素质的提升;他们灵活的头脑和开阔的眼界,可以让乡村振兴之路越来越广阔、越来越顺畅。

实现乡村振兴,必须坚持人才引领,想方设法吸引年轻人回村干事创业。只有这样,才能使乡村振兴和发展后劲十足。