7月10日10时,禹州市花石镇白沙中心小学,欢快的音乐声响起,学生跟随“老师”的舞步扭动身体,笑声洒满校园。

该小学西南角是省级文物保护单位、建于元至正九年(公元1349年)的义勇武安王大殿。古朴厚重的建筑与孩子们朝气蓬勃的笑脸相映成趣,默默诉说着昔与今的传承。

“现在不是放暑假了吗?咋还有这么多学生在学校?”记者向白沙中心小学校长冯朝选问道。

“这多亏白南村驻村第一书记于爱波。”冯朝选笑着看向于爱波。在一旁看孩子们跳舞的于爱波连连摆手,说:“这不是啥大事,主要是这些孩子假期没事干,拿着手机一玩就是一整天,让人担忧。如今,许昌学院大学生来了,孩子们学习热情高了,玩得也开心了。”

带着学生跳舞的是许昌学院大学生赴白南村支教服务队队员,其将简单的舞蹈动作编成了孩子们喜欢的大课间运动。“我们这支团队共有15名队员,全部是公开选拔的优秀学生,各个‘身怀绝技’。”此次活动的带队老师徐晓楠笑着说,“我们希望通过这次活动,让孩子们‘零距离’感受大学生的风采,开阔他们的视野,在他们心中种下求学、向上的种子。”

支教者的青春风采、多样才艺,加上白沙中心小学老师的辅导,吸引了包括白南村、白北村在内的周边六七个村庄的300多名学生来到该小学,其中绝大部分是留守儿童。他们在大学生的带领下,体验不一样的暑期生活。

“扶贫先扶智,教育是阻断贫困代际传递的最好方式。较高的文化素养,能够让孩子一生受用。”在随后的聊天儿中,于爱波道出了其促成许昌学院大学生与白南村孩子“师生情谊”的主要考量。

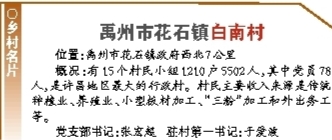

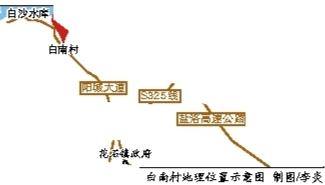

据了解,白南村地处禹州市西北部,共有1210户5502人,是许昌地区最大的行政村。2017年11月,于爱波报到时,该村有贫困户528户1925人。2018年12月,该村贫困户仅剩7户15人。扶贫路上,于爱波参与并见证了该村的发展:8处180米长的文化景观墙、70棵新栽的广玉兰、230盏太阳能LED路灯、27个监控摄像头、2.8公里长的水泥公路……“排水沟修了,路灯亮了,村里干净、漂亮了。咱的驻村第一书记没得说!”白南村83岁的村民许景林提起于爱波竖起了大拇指。

与村容村貌一起发生变化的,还有村风民风。目前,该村规划修建的5个文化广场中规模最大的已经基本完工,成了村民晚上的聚集地。“以前,大家晚上都凑到麻将桌前;现在,大家都去文化广场锻炼身体。”提起这两年的变化,该村党支部书记张宏超说。

于爱波在驻村工作中发现,白南村有丰富的历史文化资源,就组织人员进行深度挖掘,开展了有关该村历史、传说的整理工作。“现在已经完成6万多字,还有很长的路要走。”7月10日,于爱波拿着厚厚的一沓A4纸,向记者展示已经完成的部分初稿。

许昌学院大学生以青年人的眼光,从更高层面发掘该村历史文化资源的教育价值,并将其融入课堂,帮孩子们打开了发现家乡美的窗户。“原来白南、白沙有这么多好地方、这么厚重的文化,我为家乡骄傲!”在作文中,不少学生写出了类似的话语。

当日,徐晓楠的大学同学、目前在中国科学院地理科学与资源研究所攻读博士学位的侯浩然来到白南村。作为当年支教队伍的一员,时隔多年再次来到支教现场,侯浩然感慨颇多:“乡村振兴需要人才振兴、文化振兴,需要每一个人的努力和奉献。”

如今,白南村已确定在今年开展首届好媳妇、好公婆评选,倡导新风尚有了新形式;文化广场建设按部就班,广场舞队伍已成规模。许昌学院大学生即将完成任务,准备回校,“师生”的联系却愈发紧密。该村在文化的掩映下,变得越来越美……

党支部书记说心声

白南村党支部书记张宏超:

身为白南人,我为白南村的历史文化而自豪。作为该村党支部书记,我要抓住乡村振兴这一契机,扶贫先扶智,深入挖掘乡土文化,引导培育良好家风、淳朴民风,使白南村村民谦卑谦逊、奋发图强、勤劳朴实、崇德向善的精神得以传承,坚决打赢脱贫攻坚战!

■ 记者手记

乡村振兴,需要留住文化的“根”

这“根”,是生于斯、长于斯的孩子成长的根基,给了他们走出乡村勇闯更大天地的动力;这“根”,是“乡愁”,是带动他们建设家乡的引力。哺育与反哺之间,是文化串起的丝丝缕缕、无法断绝的联系。

在对白南村的采访过程中,记者感受到于爱波在挖掘白南村文化上的良苦用心,看到一群朝气蓬勃的大学生用激情和风采激发孩子的求知欲,还看到村民对优质文化的向往、留守儿童对教育资源的渴求……

当然,我们需要正视的是,在教育资源、文化生活方面,城乡依然存在差距,且在短时间内难以消除。我们能做的是因地制宜,从村民最关心的问题、最迫切的需求切入,培育良好的家风乡俗,传承和发扬传统文化美德。

我们期待有一天文化、教育与乡村振兴形成良性循环,文化、教育滋润、培养更多人参与家乡建设,带动乡村进一步振兴。

这是脱贫攻坚路上,我们应始终思考的问题。