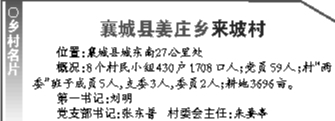

“伯,给你稀饭,慢点儿喝……”7月22日傍晚,襄城县姜庄乡来坡村一处普通的民居内,88岁的张土山面前的方桌上摆放着碗、碟和豆角炒肉片、凉拌苦瓜,三儿媳李辉慧给老人端来稀饭,并照顾老人吃饭。

“俺伯饭量可好,早晚饭都要吃1个馍,每天保证吃3个鸡蛋!”李辉慧说。张土山虽然身体较瘦但精神很好,幸福而安详地吃着晚饭。

这处农家小院常出现的温馨场景,是姜庄乡开展“接老人回家”活动的成果。

张土山有4个儿子、3个女儿。孩子们逐一成家后,都与张老汉分开过日子。半年前,老伴儿去世,张老汉独自住在一间旧土坯房内。孩子们想接张老汉到家里住,可他怕不方便,拒绝了。

今年6月初,姜庄乡的干部到来坡村调研,发现了居住在破房中的张土山,进而在姜庄乡发现了不少类似的独居老人。姜庄乡党委书记马广超说,通过调查,这些独居老人的处境有两个相同点:一是居住环境差,房屋大都为土坯房,年久失修,有的雨天漏雨,甚至有坍塌、倾覆的可能;二是生活环境差,独自生活,房间卫生、个人卫生都不能保证,极易染病。

在调查中,他们了解到,老人独居的原因有很多:部分子女不愿意赡养老人;老人与子女的生活习惯不同,怕把子女的家弄脏,给子女增加生活负担;老人怕与子女的家人处不好关系。“无论什么情况,都不能成为老人独居在外的理由!”马广超说。

姜庄乡党委、乡政府决定开展“接老人回家”活动,让这些老人尽早搬出危房,和子女团聚。“我们开展这项活动的目的,就是让姜庄乡的老人们老有所依!”姜庄乡乡长宋攀介绍,“接老人回家”活动给来坡村乃至整个姜庄乡带来的好处很明显:一是在乡村产生善孝示范作用。一方面,子女把老人接回家,带动周围的人善待长辈,有助于孝老爱亲乡风的形成;另一方面,年轻人看到父母孝敬长辈,在心中种下孝善的种子,将孝道在乡村继续传播下去。二是老人“回家”后,原先居住的房子被拆除或修整,有助于改善乡村环境。

“接老人回家”活动,就从张土山家开始。今年6月上旬的一天,一场别开生面的会议在来坡村党群服务中心召开。参会人员,除姜庄乡的干部、来坡村“两委”班子成员、张土山及其4个儿子外,还有来坡村几位有威望、处事公道的老党员。

“张土山本人不愿与子女共同生活,主要是担心给子女增加生活负担。我们就对症下药,从弘扬善孝美德入手,解开他的思想疙瘩。”来坡村第一书记刘明介绍,最终,张土山顺利回到儿子家里居住,享受幸福的晚年生活。

“为了保证老人的权益,我们可不是把老人送回家就算了!”宋攀介绍,一方面,姜庄乡相关部门和独居老人的子女签订了具有法律效力的赡养协议,独居老人“回家”后,子女如果没有尽到赡养义务,将受到法律制裁;另一方面,姜庄乡相关部门会不定期“回头看”,检查已“回家”老人的生活情况。

“接老人回家”活动开展一个多月以来,姜庄乡已有74位独居老人与子女一起生活,另有37户家庭老人的房屋由子女进行了修缮,居住环境得到了改善。

在通过开展“接老人回家”活动弘扬孝老爱亲美德的同时,来坡村开展“好媳妇、好婆婆”评选、“兴家风、树村风、淳民风”主题党日活动等,让文明之风吹遍乡野。

目前,“接老人回家”活动已经走出来坡村、姜庄乡,成为襄城县主推的一项活动,在全县掀起了孝老爱亲的热潮。

党支部书记说心声

来坡村第一书记刘明:

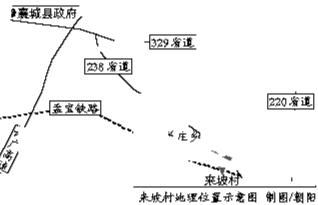

来坡村处于襄城县东南部,与漯河市舞阳县接壤,产业基础薄弱,脱贫攻坚任务艰巨。近年来,在上级部门的关怀下,我们村建起蔬菜大棚,开始发展特色种植业。同时,我们村开展各种孝老爱亲活动,构建乡村文化。

可以说,发展经济是脱贫的动力,提倡孝道是构建乡村文化的基石。我们村会坚持两条腿走路,既要物质的脱贫,也要文化的振兴。

■ 记者手记

以孝道重构文明乡风

由来坡村发起的“接老人回家”活动,让一位位独居老人离开破旧之居享天伦之乐、脸上露出幸福的笑容,也让乡村盛开文明之花。这不仅是善孝文化的回归,而且为乡村振兴奠定了坚实基础。

乡村独居老人增多的原因,从表面上看,有的是老人怕给子女添负担,有的是子女不愿意赡养老人;而究其根本,则是经济快速发展中乡村文化的缺失、价值的失序。

“百善孝为先。”“把老人接回家”,不仅弘扬了尊老、敬老的传统美德,而且是以孝道重构文明乡风。来坡村以“接老人回家”活动为抓手,使整个村庄孝老爱亲之风日益浓厚,涌现出一大批“好媳妇、好婆婆”;通过“兴家风、树村风、淳民风”,让文明之风吹遍乡野。

愿“接老人回家”活动激起更多涟漪,愿孝老爱亲的美德在每个人心中扎根。