许昌报业全媒体记者 孙学涛 贾同岭

“这花长得不错,卖哩咋样?”

“一枝能卖七八毛,高的时候一块。一个棚闭着眼干能赚一万五。操操心,赚两万没问题!”

7月26日,在村民赵正义的花棚,听赵正义说“一个棚闭着眼干能赚一万五”,鄢陵县大马镇赵拐村党支部书记陈培云、妇女主任郑耐红、村委委员牛艳玲笑成了一朵花。

“感谢陈书记帮俺贷了款,要不大棚建不起来。”赵正义原是赵拐村的贫困户,靠着花木大棚实现了脱贫,成为大马镇的脱贫典型。

在距离赵正义的花木大棚不远处,一片紫藤长势喜人。毕业于许昌学院的大学生技术员赵翠梅冒着酷暑,正在修剪紫藤。深灰色的树干和椭圆形的树叶透出苍劲、简约的美感。

“一棵紫藤,便宜的1500元,贵一些的2000元。”陈培云说,“紫藤值钱不值钱,关键看它的树干和树冠的形状。”

欣赏完紫藤,陈培云马不停蹄,赶到月季大棚。月季已处于衰败期,但摇曳在枝头的朵朵月季仍让人心旌摇荡。

“快七夕了,不够卖!”陈培云笑着说,“漂亮的东西总会值钱!”

卖“漂亮的东西”,带领村民致富,是这位乡村女干部努力的方向。

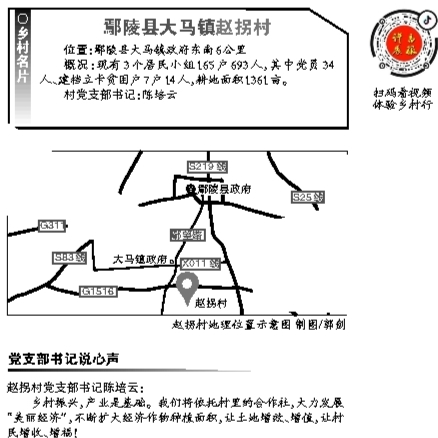

赵拐村位于大马镇政府东南6公里处,有165户693口人、1361亩耕地。村子小,地不多,村民增收大多靠外出务工。2014年,当选为赵拐村党支部书记的陈培云好几个晚上睡不着觉。5个村干部,4个是女的,大家在一起碰出火花:咋在有限的土地里“刨出金子”?

鄢陵是花木之乡,大马镇是花木名镇,赵拐村还得发展花木经济。问题是,怎样实现后来居上?让土地长“金疙瘩”,先得种“金豆子”。“啥东西值钱咱种啥。别人不会种的,咱种。别人种不好的,咱种。”

怎样实现有效带动?“成立合作社,大伙儿一起干!”陈培云征求了大马镇党委、镇政府的意见,得到了村干部和村民的支持。经过近一年的准备,2015年11月5日,陈培云和4个村民成立了鄢陵鸿泽种植农民专业合作社(以下简称鸿泽合作社)。

鸿泽合作社注册资金1000万元,是集花毛茛、杜仲等优质特色农产品种植、花卉苗木培育、销售于一体的高端农产品合作社,以农作物全程机械化生产为主,作业项目涵盖机械精整、鲜花生产、苗木培育、育种、植保、收获等10余类。

为了种好花木,鸿泽合作社特意聘请鄢陵县五彩大地景区的技术员为村民进行专业指导。为了解决销路问题,鸿泽合作社和五彩大地景区合作,投资500万元建成了鸿泽现代化日光温室基地,现已建成标准化日光温室大棚14个、自动化控温大棚2个。

“我们的大棚是花的海洋,三色堇、牵牛花、康乃馨、芹叶牡丹、海棠、草莓、花毛茛……”说起大棚中的花草,陈培云如数家珍。

更让陈培云高兴的是,他们创立“合作社+公司+农户”发展模式,推行订单式生产,每天生产的鲜切花从来不愁销路。目前,鸿泽合作社每年产出鲜花5000万株,可实现增收100余万元。

此外,该村大力发展特色经济作物种植,种有100多亩黄线椒。“一斤鲜椒一块五,一亩地可收入4000元左右。”陈培云说,赵拐村还购买了烘干机和筛选机,通过深加工,提高黄线椒的亩产值。

鸿泽合作社成立之初,政府为其提供了100万元扶持资金。“吃水不忘挖井人”,鸿泽合作社积极响应号召,投身脱贫攻坚工作,以“政府引导+合作社+贫困户”模式,探索产业扶贫路子,助力贫困群众早日脱贫。

目前,鸿泽合作社已成功流转土地1000多亩,社员入股土地350亩,在大马镇5个村实行土地托管,共托管土地2000多亩;现已发展社员110人,吸纳贫困户115户、低保户43户。

村民赵四伟说:“女干部是俺村的主心骨。她们敢想敢干,柔中带刚,这些年没少为村民谋福利。”

“乡村振兴,俺村才刚刚开始。”陈培云说,下一步,鸿泽合作社将在现有的基础上,逐步向苗木、鲜花、中药材、观光农业等方面发展,凭借鄢陵是中原花木集散地的巨大优势,努力打造中原花木优质种苗繁育基地。

记者手记

给“美丽经济”背后的“她力量”点赞

记者跟着赵拐村的女干部在田间地头采访发现,她们和村民聊天儿的时候,手里总不闲着,要么帮忙扶梯子、剪树枝,要么在花棚里拔草、拣花。一路走来,一路干活儿,汗水顺着她们的下巴往下流,笑容始终在她们脸上绽放。

创办合作社,带领村民致富并不是一件容易的事。合作社的定位、花木种植的选择、与其他公司合作、管理工作人员……事无巨细,件件棘手。

4个村干部,年龄最大的50多岁,最小的还不到30岁。她们风里来雨里去,为合作社付出的心血只有她们知道。目前,该合作社运作得很好。

美丽、漂亮是形容女人的词汇。“美丽经济”却并不天然地与女人相关。乡村女干部能把“美丽经济”发展好,应该赞一句“巾帼不让须眉”。