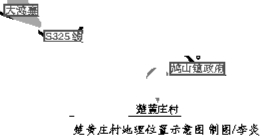

禹州市西部箕山腹地,涌泉河穿过大山蜿蜒东流。鸠山镇唐庄村东南、涌泉河南岸,有一道与河床相交的深沟。记者沿深沟向西南方向前行约3公里,便到达楚黄庄村。这里是山间的一处小盆地。该村依地形而建,深沟从村中穿过,将其分为南、北两个部分。

9月17日下午,冒着蒙蒙细雨,85岁的楚全中老人来到深沟南侧的几间砖瓦房前。正对着他的一间砖瓦房北墙上镶嵌着一方石匾,上书“楚氏家祠”4个大字,旁边还有“民国十六年”等一行小字。

“民国十六年是1927年,算起来楚氏家祠的年龄比我还大7岁呢!”楚全中说,楚黄庄村是一个古村落。元末明初的时候,从山西省洪洞县迁来一户黄姓人家在此繁衍生息,因此该村得名黄庄。后楚姓人家迁入,该村便被称为楚黄庄。

楚全中小时候,楚氏家祠规模很大,是村中最好的房子。逢年过节,这里都要举办盛大的祭祀活动。不过,楚氏家祠最“荣光”的时刻是1945年。当时,河南军区机关驻扎在这里。

1944年4月,日军发动河南战役,河南大部分国土沦陷。为收复国土,当年7月,中共中央发出向河南进军的命令;9月,皮定均和徐子荣率豫西抗日先遣支队飞渡黄河,挺进豫西;10月,为了统一领导豫西人民的抗日斗争,中共中央决定成立河南区党委、河南军区和河南人民抗日军,重点在三点(即郑州、许昌、洛阳)、两线(即平汉线和陇海线)区域内发动群众,广泛开展敌后抗日游击战争,建立敌后根据地。

1945年4月,河南军区一支队、四支队发动禹西战役,攻克禹西重镇神垕等敌军据点10余处。随后,河南军区司令部、政治部、后方医院等机关相继迁至楚黄庄村、官寺村一带。

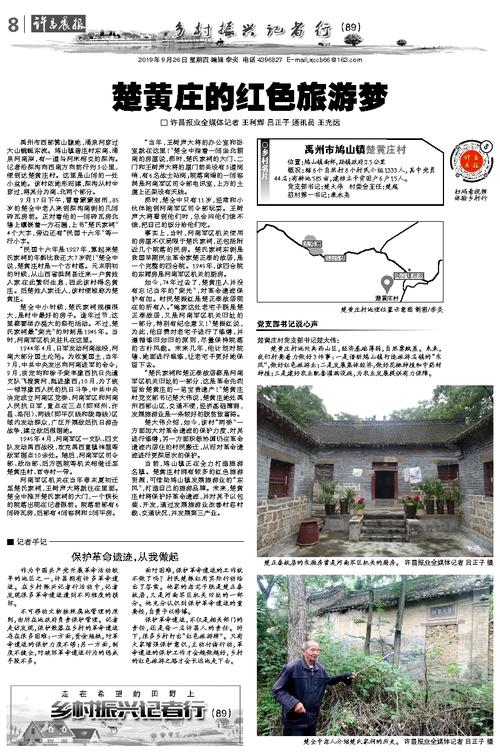

河南军区机关在当年春末夏初迁至楚氏家祠,王树声大将就住在里面。楚全中推开楚氏家祠的大门,一个狭长的院落出现在记者眼前。院落前部有6间砖瓦房,后部有4间窑洞和2间平房。

“当年,王树声大将的办公室和卧室就在这里!”楚全中指着一间坐北朝南的房屋说,那时,楚氏家祠的大门、二门和王树声大将的屋门前共设有3道岗哨,有6名战士站岗;院落南端的一间窑洞是河南军区司令部电讯室,上方的土崖上还架设有天线。

那时,楚全中只有11岁,经常和小伙伴跑到河南军区司令部玩耍。王树声大将看到他们时,总会问他们饿不饿,把自己的饭分给他们吃。

事实上,当时,河南军区机关使用的房屋不仅局限于楚氏家祠,还包括附近几个院落的民房。楚氏家祠东侧是我国早期民主革命家楚正泰的故居,是一个完整的四合院。1945年,该四合院的东厢房是河南军区机关的厨房。

如今,74年过去了,楚黄庄人并没有忘记当年的“荣光”,对革命遗迹保护有加。村民楚振红是楚正泰故居现在的所有人。“俺家这处老宅子既是楚正泰故居,又是河南军区机关旧址的一部分,特别有纪念意义!”楚振红说,为此,他自费对老宅子进行了修缮,并遵循修旧如旧的原则,尽量保持院落的古朴风貌。未来几年,他计划对院墙、地面进行维修,让老宅子更好地保留下去。

“楚氏家祠和楚正泰故居都是河南军区机关旧址的一部分,这是革命先烈留给楚黄庄的一笔宝贵遗产!”楚黄庄村党支部书记楚大伟说,楚黄庄地处禹州西部山区,交通不便,经济基础薄弱,发展旅游业是一条较好的脱贫致富路。

楚大伟介绍,如今,该村“两委”一方面加大对革命遗迹的保护力度,对其进行修缮;另一方面积极协调仍在革命遗迹内居住的村民搬迁,从而对革命遗迹进行更深层次的保护。

当前,鸠山镇正在全力打造旅游名镇。楚黄庄村拥有较多的红色旅游资源,可借助鸠山镇发展旅游业的“东风”,打造自己的旅游品牌。未来,楚黄庄村将保护好革命遗迹,并对其予以包装、开发,通过发展旅游业改善村容村貌、交通状况,并发展第三产业。

党支部书记说心声

楚黄庄村党支部书记楚大伟:

楚黄庄村地处禹西山区,经济基础薄弱,自然禀赋差。未来,我们村要着力做好3件事:一是借助鸠山镇打造旅游名镇的“东风”,做好红色旅游业;二是发展集体经济,做好花椒种植和中药材种植;三是建好农业配套灌溉设施,为农业发展提供有力保障。

■ 记者手记

保护革命遗迹,从我做起

作为中国共产党开展革命活动较早的地区之一,许昌拥有许多革命遗迹。在乡村振兴记者行活动中,记者发现很多革命遗迹遭到不同程度的损坏。

不可移动文物按照属地管理的原则,由所在地政府负责保护管理。记者走访发现,保护散落在乡村的革命遗迹存在很多困难:一方面,资金短缺,对革命遗迹的保护力度不够;另一方面,制度不健全,对破坏革命遗迹行为的惩戒手段不多。

面对困难,保护革命遗迹的工作就不做了吗?村民楚振红用实际行动给出了答案。他家的老宅子既是楚正泰故居,又是河南军区机关旧址的一部分。他充分认识到保护革命遗迹的重要性,自费予以修缮。

保护革命遗迹,不仅是相关部门的责任,还是每一名许昌人的责任。时下,很多乡村打出“红色旅游牌”。只有大家增强保护意识,主动付诸行动,革命遗迹的保护工作才会越做越好,乡村的红色旅游之路才会长远地走下去。