9月18日,记者一进入长葛市南席镇教门庄村,就看见路边的多家清真饭店干净整洁,厨师和工作人员正着手准备午饭。

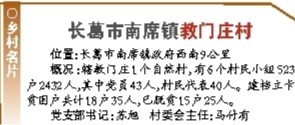

“教门庄村70%的村民是回族人,1987年被评为‘全国民族团结进步村’。”该村党支部书记苏旭说,明崇祯十七年(公元1644年),一批外来村民迁到此地,取名辛庄。清初年间,该村因地势低洼,村民迁居至村南的岗上,由于回族信奉伊斯兰教,改名为教门庄村。

“早在20世纪80年代,我们村的主干道就是红火于集贸市场。”该村村委会主任马付有说,由于回族村民占了大多数,因此大家从祖辈开始就从事清真饭店等生意,整条街逐渐形成了一个清真市场。

“当年,几乎每家每户都养殖有牛、羊、鸡。一到物资交流会召开的时候,整条街非常热闹,吸引了周边地区很多零售商来购销。”村民李华亭说,“当年,我们村可是小康村!”

20世纪90年代,养殖业竞争加剧,热闹的清真市场逐渐走向衰败。1997年以后,60%以上的村民开始往外走,大部分从事清真食品买卖生意。

“我们村的‘流动清真小吃’比较多,有烧鸡、大豆腐脑儿、烩面十几种,都是传统口味,在十里八乡可是出了名的。”村民李彦玲对记者说,每逢集会,周边的村民都会来品尝特色传统清真小吃。“有人给我们起了个好听的名字——行走在田间小道的‘特色清真小吃’。”

长期的养殖、屠宰牛羊遗留的问题逐渐浮出水面。“前些年,村里污染严重,污水横流,进村前就能闻到一股刺鼻的恶臭,很多人绕着我们村走。”苏旭说,村里的环境差导致村民的生活质量逐步下降。2000年,在原党支部书记周保月的带领下,村民开始修路、整改下水道,改变了脏乱臭的生活环境。

几十年来,村民们十分团结,党建完善,虽说回、汉民族生活习惯有所不同,但是从未出现过矛盾。该村连续多年被许昌市评为“无信访村”,安定、和谐是该村最大的特色。

“原党支部书记周保月在岗位上奋战了20多年,曾经是许昌市人大代表,是一位非常能干的女书记。”苏旭说,他接过老书记的“接力棒”后,到各地学习、参观。班子成员经过深入思考,确定了教门庄村未来的发展方向。

“我们村是少数民族村。因此,未来,我们将继续做祖辈传下来的清真食品生意。”苏旭说,村里要抓住乡村振兴的机遇,利用自身特色产业,让资源变资产、资金变股金、村民变股民,打造一个以传统回族饮食为特色的集体股份公司,发展畜牧业,形成集养、宰、加工、外销于一体的综合性产业链。

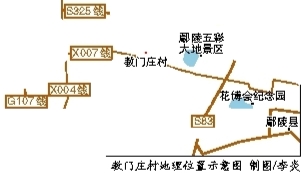

“下一步,我们将借助鄢陵五彩大地景区、鹤鸣湖、花溪温泉等旅游资源,把这条700多米的长街打造成美食一条街。游客不仅可以品尝我们这里的特色回族美食,而且能买到正宗的回族食品。”对于未来的发展,苏旭表示,还要抓好青少年的文化教育,丰富群众的精神文化生活。

“我们不能愧对‘全国民族团结进步村’这个称号。我们村是一个大家庭,和谐团结奔小康是我们村的最终目标。”苏旭说。

党支部书记说心声

教门庄村党支部书记苏旭:

我们村是回汉集聚村,有丰富的历史文化底蕴。在新时期,我们村将利用传统清真食品加工产业,在创新经营理念的基础上,借助鄢陵五彩大地景区、鹤鸣湖等周边丰富的旅游资源,成立专业合作社,发展多种餐饮经营,为高质量发展注入活力。

■ 记者手记

新思路勾画村庄新发展

乡村振兴,需要一个素质过硬、团结一心、敢干敢闯的领导班子。教门庄村党支部书记苏旭曾是一个生意人,对村里的情况比较了解,不仅有群众基础,而且有经济头脑。自担任该村党支部书记以来,他带领班子成员谋划村里新的发展远景。

教门庄村地处鄢陵县、长葛市、建安区交界处。早在改革开放初期,有经济头脑的村民就从事屠宰牛、羊、鸡的生意,逐步形成了集收购、屠宰、销售于一体的购销网络,带动了周边数十公里远的乡镇共同发展。该村富起来后,成为长葛市第一批小康村。

近年来,为了让村民的生活更加富裕,该村结合地理位置的优势(紧挨鄢陵五彩大地景区、鹤鸣湖、花溪温泉等风景旅游区),计划成立合作社;与大型养殖厂合作,规范家庭养殖;成立劳务公司,对土地进行流转。按照乡村振兴中的资源变资产、资金变股金、农民变股东的农村“三变”改革,从治理环境入手,以开饭店为主,包装村里传统的清真美食,打造回汉特色美食街,大力发展集体经济,该村乡村振兴的新蓝图正徐徐展开。