核心提示

茫茫宇宙,我们从哪里来?宇宙中还有没有其他类似地球的星球也演化出生命?因为对这两个基本问题的探索成就,三名科学家分享了2019年诺贝尔物理学奖。

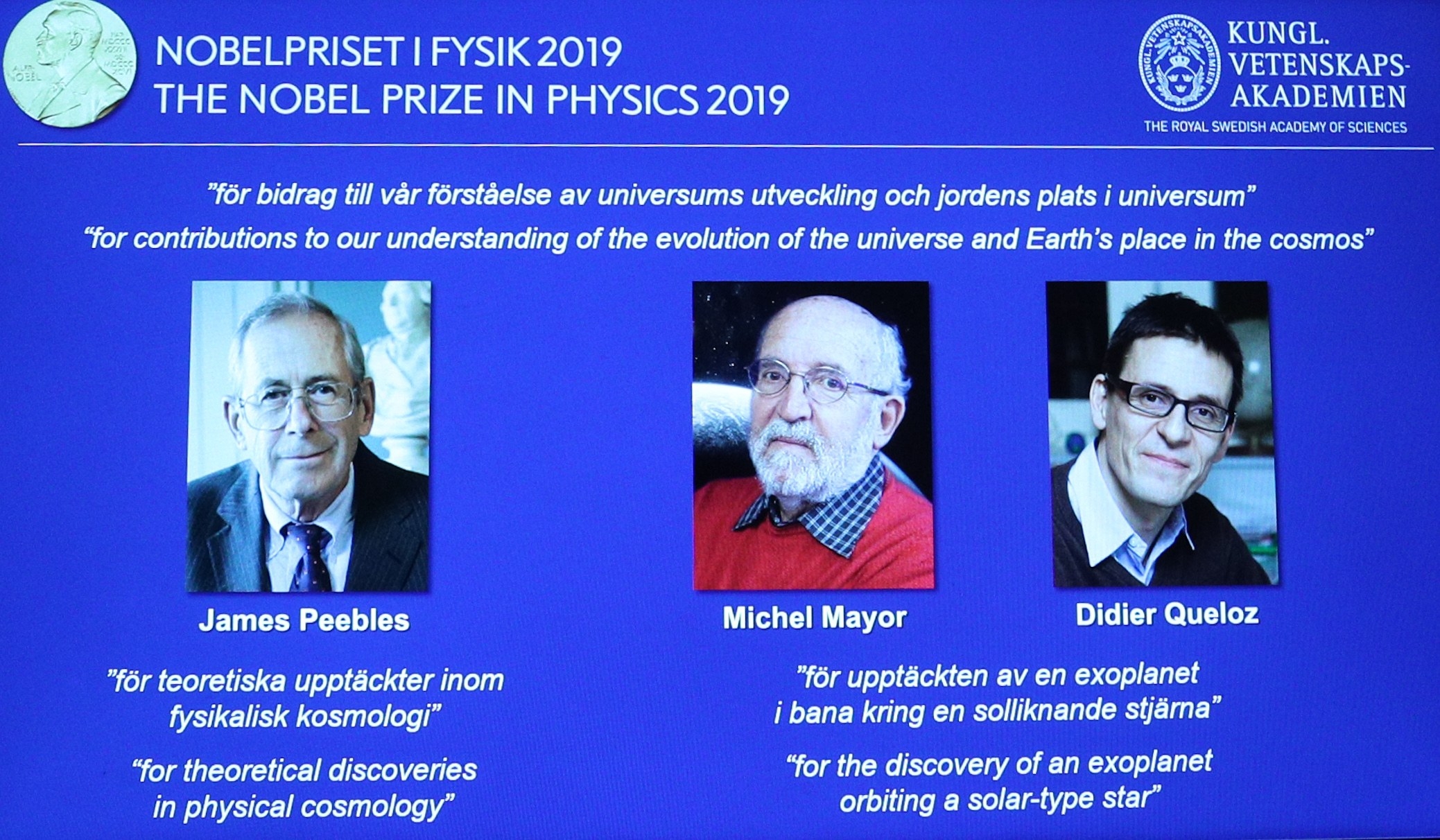

瑞典皇家科学院10月8日发布新闻公报说,来自美国的詹姆斯·皮布尔斯因宇宙学相关研究获奖,来自瑞士的米歇尔·马约尔和迪迪埃·奎洛兹因首次发现太阳系外行星获奖。今年的获奖者改变了我们对宇宙的看法,帮助“我们理解宇宙演化和地球在宇宙中的位置”。

公报说,皮布尔斯对宇宙学的洞见丰富了整个领域的研究,成为当代宇宙学的基础。马约尔和奎洛兹探索了我们宇宙邻域的未知行星,他们的研究指向一个永恒的问题:地球之外是否还有生命存在?

奖金为何一分为二

詹姆斯·皮布尔斯是加拿大裔美国物理学家和理论宇宙学家,就职于美国普林斯顿大学。自1970年以来,他被广泛认为是世界上领先的理论宇宙学家之一,对原始核合成、暗物质、宇宙微波背景和结构形成具有重要的理论贡献。他的三本教科书《物理宇宙学》《宇宙的大规模结构》《物理宇宙学原理》已成为该领域的标准参考书。皮布尔斯为大爆炸模型做出了许多重要的贡献。他预测了宇宙微波背景辐射,在大爆炸核合成、暗物质和暗能量方面做出了重大贡献。他是20世纪70年代宇宙结构形成理论的主要先驱。

瑞典皇家科学院在新闻公报中说,皮布尔斯对宇宙学的洞见丰富了整个领域的研究。他的理论框架自20世纪60年代中期发展起来,成为当代宇宙学的基础。

利用皮布尔斯的理论可以推算出,宇宙中95%都是神秘的暗物质和暗能量。

皮布尔斯在发布会的电话连线采访中说,他是与各国专注该领域的科学家一起工作才获得灵感并取得成果,这是“科研团队的共同贡献”。他还鼓励立志投身科研事业的年轻人,“如果你热爱科学,那么会在进入科学世界后迷恋其中”。

米歇尔·马约尔和迪迪埃·奎洛兹均为瑞士日内瓦大学教授。两人是师生关系。1995年10月,米歇尔·马约尔和迪迪埃·奎洛兹在《自然》杂志上宣布,他们发现了距离我们约50光年的一颗行星。它围绕银河系飞马座中一颗类似太阳的恒星运转。这成为类太阳系外行星的首个证据,满足了人们在太阳系之外找到行星的想象,为大家打开了一扇寻找系外生命的大门。这个发现引发了一场天文学革命,此后科学家在银河系中又发现了逾4000颗行星。

三名科学家将分享900万瑞典克朗(约合91万美元)奖金,皮布尔斯获得其中一半奖金,马约尔和奎洛兹共享另外一半奖金。

寻找地球“近亲”,解码宇宙“成长日记”

许多科学先驱曾预言,满天繁星中,一定有许多恒星也拥有绕它们旋转的行星。然而那些行星距地球太遥远,想要“看”到它们并不容易。

直到1995年,马约尔和奎洛兹基于恒星会因行星引力变化而产生微小摆动的理论,宣布首次在太阳系外发现一颗行星。这颗绕着约50光年外飞马座内类日恒星“飞马座51”运转的行星被命名为“飞马座51b”,是一颗与太阳系最大行星木星相仿的气态行星。有人认为这颗行星的发现为人类寻找宇宙中的伙伴带来了新希望,也有人称马约尔和奎洛兹为“新世界的发现者”。

“飞马座51b”的发现点燃了系外行星探索的“星星之火”。得益于各类观测技术的突飞猛进,迄今科学家们在银河系发现的行星数量已超过4000颗。各种各样的新天体仍在不断被发现,其大小、形状、轨道之丰富令人难以置信。它们挑战了我们对行星系统的已有认识,迫使科学家们修正行星起源理论。

人类还有一个永恒命题就是“从哪里来”。正是以皮布尔斯为代表的一批科学家从20世纪60年代开始奠定的基础,让宇宙学成为一门现代科学,并迎来了长达50年的“黄金时代”。皮布尔斯不断完善他提出的理论框架,最终帮助塑造了我们对于大爆炸以来宇宙形成和演化的基本认知。

大约140亿年前,宇宙在大爆炸之初是炙热而密实的。自那以后,宇宙开始不断扩张、变冷。大爆炸约40万年以后,宇宙开始变得“透明”,光线得以穿梭其中。这些早期辐射,记录着关于宇宙诞生和演化的秘密。

利用他创建的理论工具和运算方法,皮布尔斯将宇宙诞生之初留下的“蛛丝马迹”成功解码。根据他的理论可以推算出,宇宙中95%都是神秘的暗物质和暗能量,而我们通常观测到的普通物质只占5%。

探索宇宙,中国科学家正大步前进

记者从中国科学院相关单位获悉,尽管相比发达国家,我国的天文学研究起步较晚,但发展迅速。尤其近年来,我国在暗物质研究、宇宙探索方面已经发力、大步前进。

暗物质被认为是宇宙研究中最具挑战性的课题之一,了解暗物质才有机会深入认识浩瀚宇宙及其起源。因此,全球科学家长期以来一直孜孜不倦地寻找暗物质,并启动了许多相关大型实验项目,如阿尔法磁谱仪、大型强子对撞机等。2015年升空的中国首颗暗物质粒子探测卫星“悟空”被寄予厚望。中国项目团队近日在美国《科学进展》杂志上公布第二批科学成果,“悟空”在国际上首次利用空间实验精确绘出高能质子宇宙射线能谱,并观察到能谱新结构,有助于“捕捉”暗物质。

在认知宇宙的另一条“路线”——引力波方面,今年8月31日上午7时41分,中国科学院研制的微重力技术实验卫星“太极一号”在酒泉卫星发射中心成功发射。记者从中国科学院国家空间科学中心获悉,该卫星第一阶段在轨测试任务已经顺利完成,我国空间引力波探测成功迈出了第一步。

(新华)

新闻连连看

6位华人科学家曾获物理诺奖殊荣

百余年来,诺贝尔物理学奖一直备受关注。在获奖者中,有人登顶时已是耄耋之年,但有人获奖时才年逾弱冠。2018年,物理学奖授予时年96岁的阿希金,使他成为诺奖史上最年长获奖者;而1915年,年仅25岁的劳伦斯·布拉格与父亲一起摘得桂冠。在1901年至2016年间,奖项共颁发204人次,但只有203人获得这一奖项,因为约翰·巴丁曾于1956年和1972年两次获得这一殊荣。

虽然这次没有华人获奖,但值得注意的是,在百余年中,物理学奖是华人拿奖最多的诺奖奖项,共有6位华人科学家获此殊荣,包括李政道、杨振宁、丁肇中、朱棣文、崔琦和高琨。