记者 张莉莉

核心提示

12月5日16时许,“战士作家”高玉宝在解放军联勤保障部队第967医院逝世,享年92周岁。听到这个消息,在许昌市老干部大学工作的金和敏,与高玉宝结下深厚友谊的老干部宋培庭、谭涧泉、赵民杰十分悲痛,12月6日联名发去唁电,遥寄哀思。高玉宝曾3次到许昌作报告30余场,听众有数万人次,涵盖学生、农民、工人、职员、部队官兵和劳教人员。

出场从不收取报酬,接待方面“能吃饱、能睡觉就行”

现年64岁的金和敏是许昌市关工委第一任办公室主任,分别在1993年、1998年接待和陪同高玉宝一行。

金和敏回忆,1993年,经开封市关协推荐,许昌市教委、许昌市关协联合邀请高玉宝来许开展“我要读书”公益活动,高玉宝和夫人姜闻新一起轻车简从来到许昌。

“我们此前没见过高玉宝,还怕来的是个冒牌的。”金和敏说,时年66岁的高玉宝抵达许昌后,主动向接待人员出示了军官证和个人简历。他的平易近人和军人风范很快打消了大家的疑虑。原定一周的活动,因为好评如潮,又延续了一周。在许昌,高玉宝深入各县(市、区)每天作一场或两场报告。他的报告结合自身经历,朴实无华、生动感人、鼓舞人心,总能引发听众的强烈共鸣。其所到之处备受欢迎。

1998年和2004年,高玉宝又应邀来许作“读书立志 报效祖国”“人生价值与成功之路”主题报告,先后有6家学校聘请他担任顾问、名誉校长和校外辅导员。金和敏、谭涧泉等人和他,在接触的过程中结下了深厚的友谊。“他生活上非常自律,心态乐观豁达,作报告从不收取报酬,接待方面提出‘不住高级酒店,能睡觉就行;吃饭两菜一汤,能吃饱就行’。”金和敏说。

“我们经常通信、通电话。每当电话号码或者职务有变化,高老就会细心地寄来新名片。”握着16张名片和6封书信,金和敏不禁潸然泪下。她说,2000年,高玉宝夫妇邀请许昌市关工委的几位老领导到家中做客。“我看到他家的陈设非常普通,一日三餐清淡、简单,后来才知道他和夫人把大部分收入用于捐资助学了。”

只上过一个月学,用简笔画表达入党志愿

自学成才,作品《半夜鸡叫》曾入选小学语文课本

高玉宝1927年4月6日出生于辽宁省瓦房店市阎店乡和平村孙家屯。他幼时家境贫苦,仅上一个月学就被迫给地主放猪,9岁在日本工厂当童工,15岁替父亲当劳工,17岁当木匠,1947年11月参加革命,1948年6月加入中国共产党。在辽沈、平津、衡宝等战役中,他多次立下战功(其中大功6次)。

高玉宝先后30多次受到毛泽东、周恩来、邓小平等党和国家领导人接见,11次参加国庆观礼,获得全国劳动模范、道德模范,全军优秀共产党员、先进离休干部等近百项荣誉。

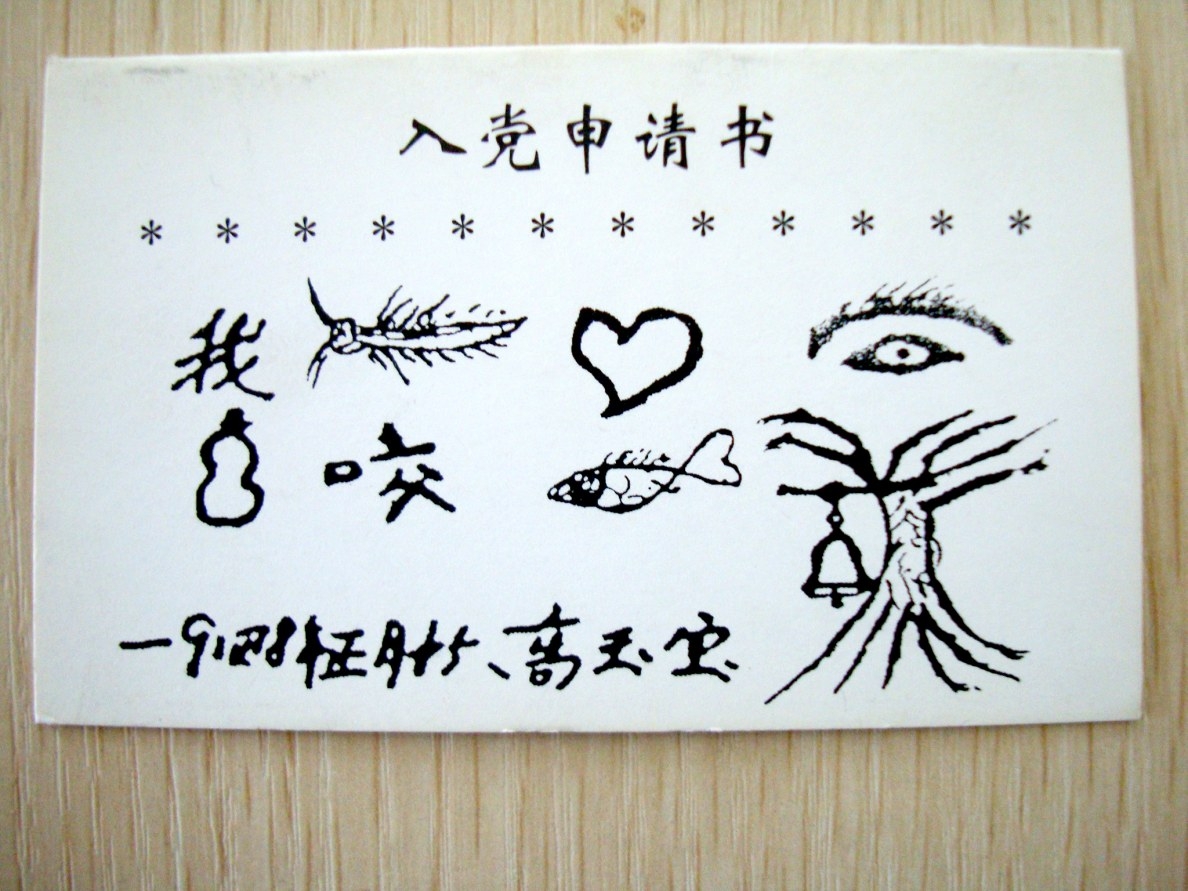

在金和敏珍藏的物品中,有一份特殊的“入党申请书”,上面除了“我”和“咬”两个字外,其他文字用简笔画代替。“高老说,当时,他想入党,但只会写‘我’和‘咬’,就用简笔画表达志愿:‘我从(虫)心眼里(梨)要(咬)入(鱼)党(铃铛)。’入党后,他编了一首自励诗:‘党是妈妈我是娃,叫我干啥就干啥;不折不扣不讲价,永远听我妈妈话。’”金和敏说。

高玉宝在我军南下作战期间,边行军边刻苦学文化,成为全军扫盲学文化的典型和全国扫盲运动的标志性人物。他的自传体小说《高玉宝》家喻户晓,其中《半夜鸡叫》章节曾入选小学语文课本,影响了几代人。高玉宝被誉为“文化战线上的英雄”,周恩来总理风趣地称他为“战士作家”。

1988年离休后,高玉宝继续努力为党工作,致力未成年人思想道德建设。全国近百所中小学建有“高玉宝中队”“高玉宝班”和“高玉宝读书小组”。

足迹遍及大半个中国,一生作报告5000多场

淡泊名利、热心公益,捐资助学不遗余力

金和敏感慨地说,高玉宝把著书育人、关心未成年人健康成长作为事业,将自己独特的人生经历、战斗历程、思想感悟,化为生动形象、活泼幽默、深入浅出的语言,采取作报告的形式讲革命故事,进行传统教育、爱国主义教育、荣辱观教育,帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

高玉宝的儿子高燕翔进行了一个粗略的统计:从1952年在北京绒线胡同小学作第一场革命传统报告开始,60多年里,高玉宝足迹遍及大半个中国,累计作报告5000多场,听众有500多万人次,其中一年最多作报告200多场,听众有20余万人次。

到了暮年,高玉宝患有冠心病、高血压、高尿酸症等疾病,不能再像以前那样参加教育活动。然而,只要有教育工作者到家里来,他都热情接待、有问必答。

多年来,他先后为希望工程、贫困地区和困难群众捐款10多万元、赠送图书1万多册。今年八一建军节前夕,他向塔山纪念馆捐款10万元;国庆节前夕,向湖南衡宝战役烈士墓捐款5万元。冰雪灾害、汶川大地震和玉树、舟曲自然灾害发生后,他都“第一时间”慷慨解囊。