许昌报业全媒体记者 张辉 吕正子 通讯员 韩永奇

几排规整的大棚建在村口主路西侧,数条蜿蜒的小路通向百十个干净的院舍,几只灰喜鹊在树枝上跳来跳去……12月10日,冬日阳光照耀下的禹州市磨街乡常门村安静祥和。

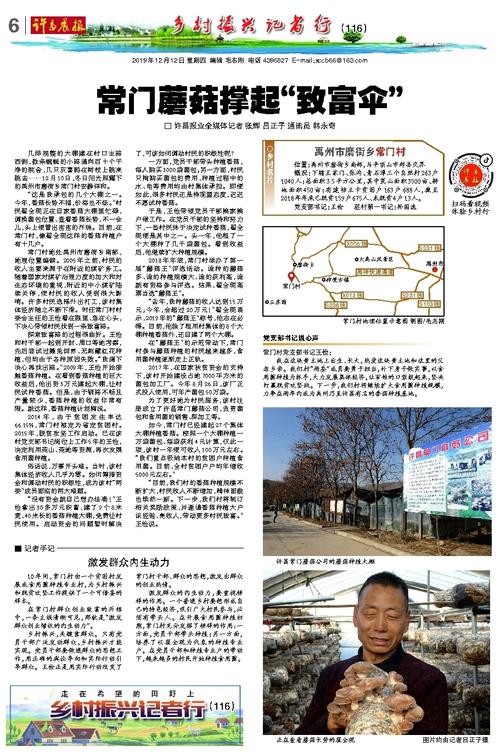

“这是我承包的几个大棚之一。今年,香菇长势不错,价格也不低。”村民翟全现正在自家香菇大棚里忙碌,调换菌包位置、查看香菇长势,不一会儿,头上便冒出密密的汗珠。目前,在常门村,像翟全现这样的香菇种植户有十几户。

常门村地处禹州市磨街乡南部,地理位置偏僻。2005年之前,村民的收入主要来源于在附近的煤矿务工。随着国家对煤矿治理力度的加大和对生态环境的重视,附近的中小煤矿陆续关停,使村民的收入受到很大影响。许多村民选择外出打工,该村集体经济随之不断下滑。时任常门村村委会主任的王俭看在眼里、急在心头,下决心带领村民找到一条致富路。

探索致富路的过程很曲折。王俭和村干部一起到开封、周口等地考察,先后尝试过獭兔饲养、无刺藏红花种植,但均由于各种原因失败。“我痛下决心再找出路。”2009年,王俭开始接触香菇种植。在看到香菇种植的巨大收益后,他出资3万元建起大棚,让村民试种香菇。但是,由于销路不畅且产量较少,香菇种植的收益非常有限。就这样,香菇种植计划搁浅。

2014年,由于贫困发生率达66.15%,常门村被定为省定贫困村。2015年,脱贫攻坚工作启动。已在该村党支部书记岗位上工作5年的王俭,决定利用荒山、荒地等资源,再次发展食用菌种植。

俗话说,万事开头难。当时,该村集体经济收入几乎为零。如何筹措资金和调动村民的积极性,成为该村“两委”成员面临的两大难题。

“没有资金就自己想办法凑!”王俭拿出30多万元积蓄,建了9个8米宽、40米长的香菇种植大棚,免费让村民使用。启动资金的问题暂时解决了,可该如何调动村民的积极性呢?

一方面,党员干部带头种植香菇,每人购买3000袋菌包;另一方面,村民只掏购买菌包的费用,种植过程中的水、电等费用均由村集体承担。即便如此,很多村民还是持观望态度,迟迟不愿试种香菇。

于是,王俭带领党员干部挨家挨户做工作。在党员干部的坚持和努力下,一些村民终于决定试种香菇,翟全现便是其中之一。头一年,他租了一个大棚种了几千袋菌包。看到收益后,他继续扩大种植规模。

2018年年底,常门村举办了第一届“蘑菇王”评选活动。谁种的蘑菇多、谁的种植规模大、谁的获利高,谁就有资格参与评选。结果,翟全现高票当选“蘑菇王”。

“去年,我种蘑菇的收入达到15万元;今年,会超过20万元!”翟全现表示,2019年的“蘑菇王”称号,他志在必得。目前,他除了租用村集体的8个大棚种植香菇外,还自建了两个大棚。

在“蘑菇王”的示范带动下,常门村参与蘑菇种植的村民越来越多,食用菌种植逐渐走上正轨。

2017年,在国家扶贫资金的支持下,该村开始建设占地7000平方米的菌包加工厂。今年8月26日,该厂正式投入使用,可年产菌包50万袋。

为了更好地为村民服务,该村注册成立了许昌常门蘑菇公司,负责菌包和食用菌的销售、深加工等。

如今,常门村已经建起27个集体大棚种植香菇。按照一个大棚种植一万袋菌包、每袋获利4元计算,仅此一项,该村一年便可收入100万元左右。“我们重点吸纳本村的贫困户种植食用菌。目前,全村贫困户户均年增收5000元左右。”

“目前,我们村的香菇种植规模不断扩大,村民收入不断增加,精神面貌也焕然一新。下一步,我们村将制订相关奖励政策,并邀请香菇种植大户谈经验、亮收入,带动更多村民致富。”王俭说。

记者手记

激发群众内生动力

10年间,常门村由一个贫困村发展成食用菌种植专业村,为乡村振兴和脱贫攻坚工作提供了一个可借鉴的样本。

在常门村群众创业致富的历程中,一条主线清晰可见,那就是“激发群众创业增收的内生动力”。

乡村振兴,关键靠群众。只有党员干部广泛发动群众,乡村振兴才能实现。党员干部要做通群众的思想工作,用正确的舆论导向和实际行动引导群众。王俭正是用实际行动改变了常门村干部、群众的思想,激发出群众的创业热情。

激发群众的内生动力,要重视榜样的作用。一个普通乡村要想形成自己的特色经济,吸引广大村民参与,必须有带头人。在开展食用菌种植初期,常门村充分发挥了榜样的作用:一方面,党员干部带头种植;另一方面,培养了以翟全现为代表的种植专业户。在党员干部和种植专业户的带动下,越来越多的村民开始种植食用菌。