记者 张莉莉

核心提示

面积达7.5平方公里的汉魏许都故城遗址,犹如一个封存在地下的黑匣子,看不见、摸不着,又让人放不下。许国、许都两座故城在战火中被摧毁,残存的城墙、独特的圆形夯窝、幸免于难的石器陶器仿佛有一种神奇的魔力,无声地召唤着文物工作者克服困难继续探索。

跻身“国保”名录

省级文物专家带队勘探

1993年,市文化局牵头对汉魏许都故城遗址进行了考古调查勘探,初步探明了遗址文化层堆积情况,勾勒出汉魏许都故城的轮廓。

这个结果是否达到了预期?答案是否定的。

“我们当时的技术力量达不到,资金也跟不上,使汉魏许都故城遗址考古调查勘探留下了很多遗憾。”当时担任市文化局副局长的冯明欣介绍,为了持续开展这项工作,我市专门组建了市文物保护管理委员会。宣传、公安、工商等部门参与进来,文物保护工作不再是文化部门的“独角戏”。

2013年,国务院将汉魏许都故城核定公布为第七批全国重点文物保护单位。

2014年11月,受市文化广电新闻出版局的委托,省文物保护勘探中心组织专业技术人员开始对汉魏许都故城遗址进行第二次考古调查勘探。这次考古调查勘探距第一次考古调查勘探已经21年,重点区域位于汉魏许都故城东北部(疑为宫殿区),历时两个月。

作为领队,省文物保护勘探中心主任郭培智告诉记者,第二次考古调查勘探的任务主要是摸清汉魏许都故城的文化遗存分布情况与遗址范围,为汉魏许都故城文物保护规划编制提供资料,为相关部门的决策提供依据。当时,参与考古调查勘探的技术人员共有10名。

冬春季节是考古好时机

首次使用航拍技术和GPS定位系统

第二次考古调查勘探为什么选择在冬季进行?这时候,天气已经变冷,野外作业条件会更艰苦。文物专家解释,冬春季节,庄稼尚未长高,有利于观测和取土。此时正值农闲,方便文物专家找到村民进行沟通。因此,这是考古的好时机。

郭培智和团队成员背着行李借宿在几户村民家。他们天亮出发、日落而归,晚饭后走村串户,与村“两委”班子成员和年长的村民聊“故事”。文物专家发现,汉魏许都故城遗址覆盖的村庄名称颇有来头。

“古城、城角徐、门道张、盆李,这些村名一听就与故城有关。上年纪的老人介绍,他们小时候经常翻过城墙玩耍,不少人在田里劳动时捡到过陶器和汉砖汉瓦残片。”郭培智说。

文物专家综合1993年的考古调查勘探情况,认为当年存在的不足是,未进行系统考古调查勘探、科学测绘,对范围与面积的认识不够准确。因此,第二次考古调查勘探采取全覆盖调查方式,实地探查,有选择地采集暴露在断面上的遗物和拣选地表散落的特征遗物,利用高精度GPS测定相对位置和高程。

勘探面积达9.36万平方米

新发现两段城墙、两段城壕

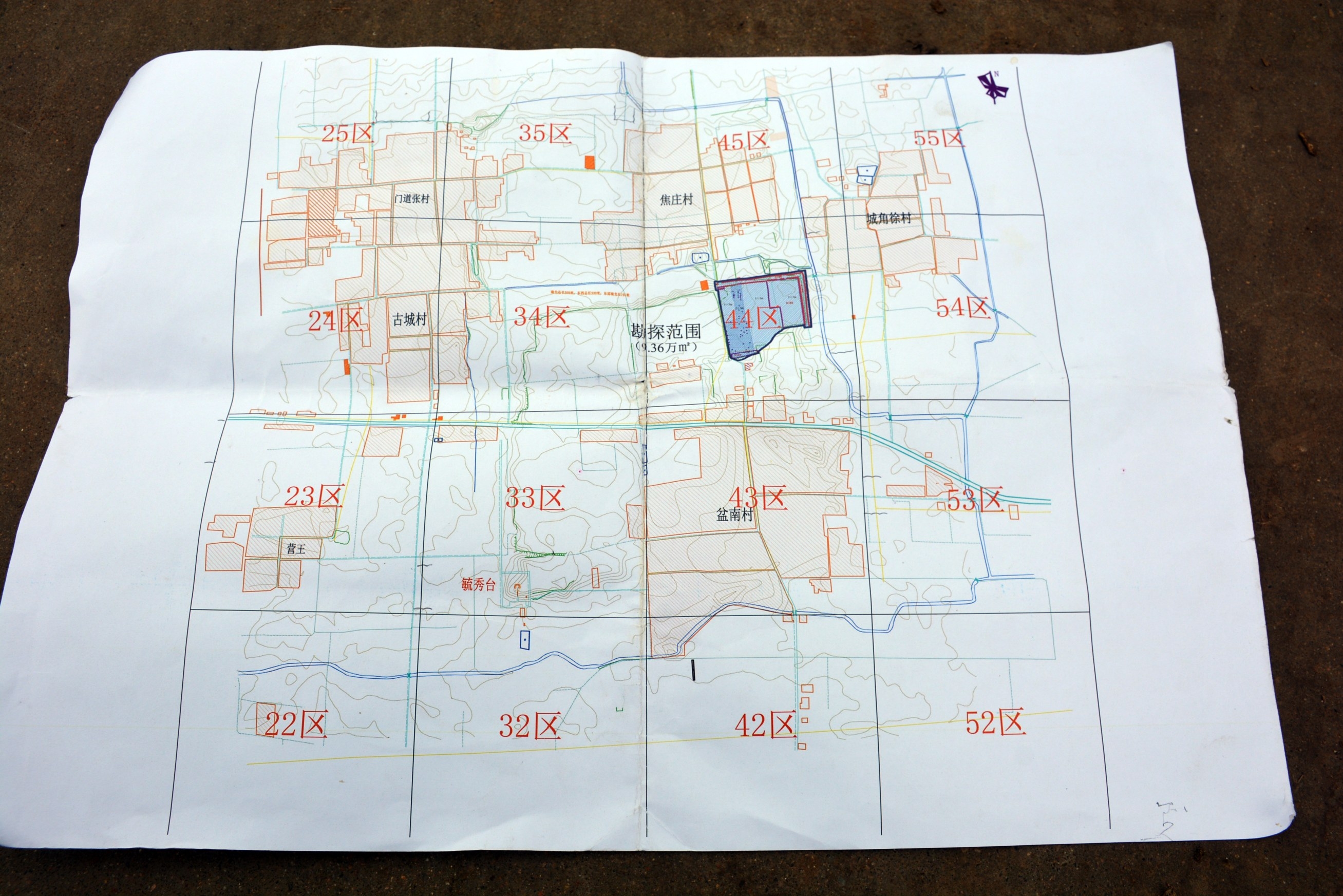

根据汉魏许都故城遗址的地形地貌和考古调查、勘探工作的需要,文物专家将其分为若干个区,每个区的大小为800米乘800米,总基点位于11区西南角。他们以此为基础,建立了汉魏许都故城遗址坐标系统。

考古调查勘探具体区域位于44区中部偏东北,在焦庄村东南、城角徐村西南。这里是岗地,高出周围1米左右,面积达9.36万平方米。

经过考古调查勘探,文物专家发现了两段夯筑而成的内城城墙。其中,北城墙为东西走向,长327.4米,宽14.3米至16.9米;东城墙位于城角徐村西南一条小路上,长204米,宽15.3米至21米。

文物专家在考古调查范围内还发现了两段城壕。其中,北城壕在北城墙北2.5米处,长度、走向与北城墙一致,淤积的土层中有贝壳,深约3.1米;东城壕在东城墙以东2米处,长度、走向与东城墙一致,淤积的土层中有贝壳,深约3.5米。

此外,文物专家在该区域发现了50个汉代灰坑和3处夯土基址。

新闻连连看

许昌27处“国保”单位

全国重点文物保护单位,是国务院对不可移动文物所核定的最高保护级别。截至2019年10月16日,国务院已公布八批全国重点文物保护单位,总数为5058处。

截至目前,我市拥有27处“国保”单位:汉魏许都故城、禹县钧窑遗址、瓦店遗址、石固遗址、扒村窑址、乾明寺塔、许昌文峰塔、灵井“许昌人”遗址、许由寨遗址、刘庄遗址、鄢国故城、神垕钧窑址、十二连城、后汉皇陵、明周王墓、兴国寺塔、坡街关王庙大殿、襄城文庙、襄城城墙、乾明寺、天宝宫、许昌关帝庙、禅静寺造像碑、许昌文庙、禹州天宁万寿寺、禹州怀帮会馆、鄢陵尹宙碑。