谈及社火,许昌人会想到舞龙、耍狮、杂技。其实,社火起源于上古时期的祭祀活动,是宝贵的文化遗产。那么,社火到底是什么?许昌社火的根源在哪里?

记者 孙学涛 通讯员 李启东

编者按:社火,是我国鲜活而历史悠久的民俗文化。

社火起源于上古时期的祭祀活动。“社”为土地之神,“火”为火神。自《葛天氏之乐》而始,许地先民的精神代代传承,社火文化在许昌被不断发扬光大。许昌社火,有着怎样的历史渊源?又有着怎样的特色和形式?本报今日推出《厚重许昌 社火祈福》策划报道,以期打捞关于许昌社火的历史记忆、探究许昌社火的历史渊源、梳理许昌社火的发展脉络。

社火的源头在哪儿?

社火与远古时期的图腾崇拜、祭祀活动、原始歌舞渊源颇深

《礼记·祭法》载:“共工氏之霸九州也,其子曰后土,能平九州,故祀以为社。”

“从《礼记·祭法》中可以看出,社火产生的年代相当久远。它是随着古老的祭祀活动而逐渐形成的。”中原农耕文化博物馆研究员、《民间记忆》作者韩晓民说,远古时期的人类正处于幼稚时期,生产力低下,对人类生死和自然界的许多现象没有科学认识,只能靠幻想借助于超自然的力量来理解。于是,他们创造出各种各样的神。当社会生产由渔猎转入农耕,土地便成了人类赖以生存的基础。于是,渴望风调雨顺、农作物丰收或驱鬼逐疫的祭祀活动便产生了。

“社火还与远古时期的图腾崇拜、原始歌舞有渊源。”韩晓民说,图腾崇拜在我国历史上经历了极为漫长的时间。原始社会的人们把本氏族的图腾标志雕刻在石壁上、木柱上,或刺在身上、画在脸上,或制成面具。祭祀时,人们在身上绘有图腾图案或戴上图腾面具,边击打劳动工具,边跳着模仿图腾的舞蹈,祈盼获得神奇的力量。

到了商周时期,宫廷里就有了逐鬼的祭祀仪式。周代称之为“大傩”,是一种带有巫术性质的舞蹈。《论语疏》称“傩为逐疫鬼也”。

后来,“驱傩”由宫廷传入民间,逐渐变成民俗活动,演变为乡村祭神、娱神、迎神的赛会,并加进杂耍表演。这种古老的习俗一直沿袭至今。

许昌最早的社火是啥?

最早可追溯至葛天乐舞,“三人操牛尾,投足以歌八阙”

《长葛旧志》载:“长葛,盖葛天氏故址也。”

约8000年前的上古时期,葛天氏及其族人在长葛石固一带繁衍生息。如今,在“石固岗河遗址”,仍可寻觅葛天氏部族活动的遗存。石固遗址还出土了最原始的乐器——单孔骨笛。他们创造了“不言而信、不化而行”的原始“和谐社会”。长葛至今还流传着有关葛天氏活动的众多传说。如葛天氏洗葛的葛河,演练歌舞的“擂鼓石沟”,举行祭祀的祭天台等。

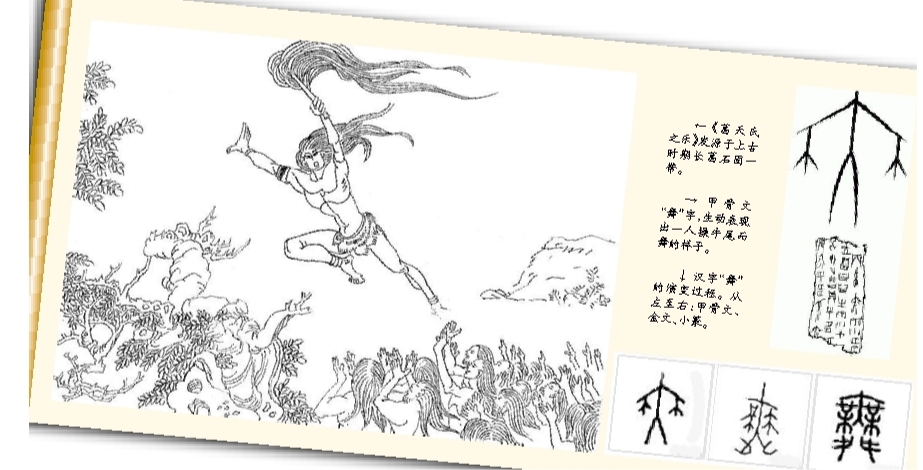

更重要的是,葛天氏还创作了原始歌舞八阙。《吕氏春秋·古乐篇》记:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙。”

郑州大学教授、河南省非物质文化遗产保护专家委员会成员、民俗专家高天星认为,在民间社会习俗生活之中,葛天氏既是祖先神又是保护神,主宰地方安康、五谷丰歉。广大民众将葛天氏尊奉为“乐舞之神”“艺术之神”。

在我国最早的甲骨文里,已有“舞”字出现。“舞”字表示一个人的两只手拿着东西在翩翩起舞。“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙”,描述的就是跳舞者手持牛尾而舞的情景。会意字“舞”便是由此创造出来的。

湖南省艺术研究院研究员、非物质文化遗产专家委员会委员、傩文化专家孙文辉认为,发源地在河南的《葛天氏之乐》,从本质上来说是一个完整的傩祭仪式,保存下来的舞蹈部分,是这个仪式的一部分。

“中原地区是中华民族传统文化的主要发祥地,是我国民间文艺的主要发祥地之一。”长葛葛天氏文化研究会法人代表、葛天氏传说传承人张松桥认为,现代社火,是对葛天乐舞八阙的部分继承和发展。黄帝时期,葛天氏创造的歌舞发展迅速。到了秦汉时期,葛天氏所创造的歌舞成为皇宫法定歌舞,并在民间普及。

现在,长葛人民在继承和发扬葛天氏所创造的歌舞的同时,把它传播到了世界各地。

什么是社火?

社火是节日期间各类杂耍的通称,包括踩高跷、划旱船、舞狮子、舞龙、扭秧歌等

“社火是民间中国汉族在传统节日期间举行的盛大祈福活动,是对踩高跷、划旱船、舞狮子、舞龙、扭秧歌等杂耍的通称。”3月30日,许昌市非物质文化遗产专家组委会委员王文亭说,“社”为土地之神,“火”为火神。火具有红火、热闹之意。社火演出,民间多称“出社火”。其形势壮观、阵容庞大、内容丰富,受到历代人民群众的喜爱。

宋代诗人范成大在《上元记吴中节物俳谐体三十二韵》的自注中说:“民间鼓乐,谓之社火,不可悉纪,大抵以滑稽取笑。”

民俗学家顾颉刚在《古史辩·第一册首序》中是这样记述“社”的:“社是土地之神,从天子到庶民立有不等的社…… 乡村祭神的结会,迎神送崇的庙会,朝顶进香的香会,都是社火的变相。”

民俗专家张守镇在《民间舞蹈》一书中指出,到了明、清两代,社火表演的内容更加丰富。据统计,其节目有七八十种。新中国成立前,每逢干旱之年,河南各地的农民为祈求风调雨顺、五谷丰登,便在“社头”的带领下举行大型祭祀活动。

新中国成立后,社火队从内容到形式都进行了创新。民间社火变成群众文化活动。