包括文峰塔在内的我国古塔建筑,是人类历史文化的组成部分,在漫长的岁月中,逐步形成了一个独特的建筑体系,一直受到人们钟爱。古塔是劳动人民智慧的结晶,反映了当时中国建筑在技术上和艺术美学上取得的伟大成就,是中国古代文化也是人类文化宝库中一颗珍贵的明珠,是一首妙曲,一部由金银铜铁、砖石木质写成的奇书。

记者 王利辉

古寺灵塔,成为历史的见证

我国早期的古代建筑中,有楼有阁,有亭有台,有轩有榭,有廊有庑,有民居、桥梁、陵墓,却唯独没有塔。在早期的文字中,甚至连“塔”这个字也没有。原因很简单,塔这种建筑并非中国固有。它起源于古印度,是公元1世纪前后随着印度佛教的传入而出现在中国大地上的一种新的建筑。

按照佛教早期建筑传统,以塔为中心,有塔必有寺。仅从数量来看,中国古塔数以万计。河南现存古塔825座,居全国之首,许昌历史上最盛时有372座。曾有人这样说过,每一座古建筑都是一座博物馆,每一座古塔都是历史的缩影,承载着中华文明。

在许昌,现存的古塔包括位于鄢陵的乾明寺塔、兴国寺塔(位于鄢陵县马栏镇)和分别位于许昌城区、襄城县、禹州市的明清时代文峰塔。

开封铁塔天下知,这座古塔少知音

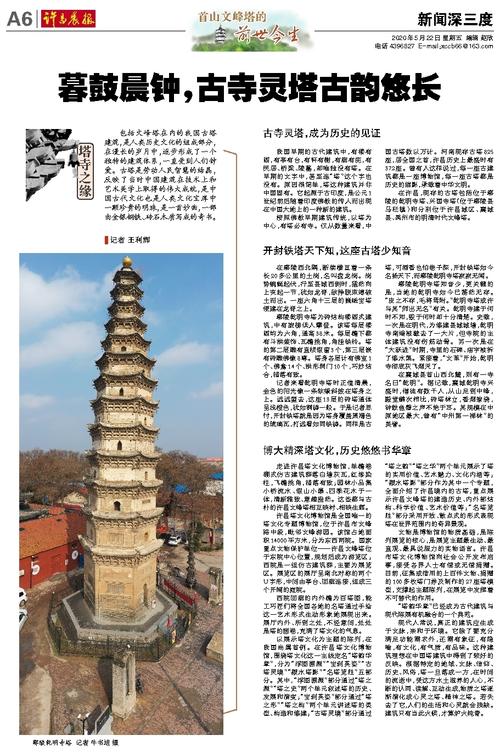

在鄢陵西北隅,断续横亘着一条长20多公里的土岗,名叫盘龙岗。岗势蜿蜒起伏,行至县城西侧时,猛然向上突起一节,犹如龙脊,欲挣脱束缚破土而出。一座六角十三层的巍峨宝塔便建在龙脊之上。

鄢陵乾明寺塔为砖结构楼阁式建筑,中有旋梯供人攀登。该塔每层楼阁均为六角,通高38米。每层檐下都有斗拱装饰、瓦檐挑角,角挂铁铃。塔的第二层雕有直棂假窗3个,第三层嵌有砖雕佛像8尊。塔身各层计有佛室1个、佛龛14个、拱形洞门10个,巧妙结合,错落有致。

记者来看乾明寺塔时正值清晨,金色的阳光像一条软缎斜披在塔身之上。远远望去,这座13层的砖塔通体呈浅橙色,犹如铜铸一般。于是记者思忖,开封铁塔就是因为塔身覆盖黑褐色的琉璃瓦,打远看如同铁铸。同样是古塔,可酒香也怕巷子深,开封铁塔如今名扬天下,而鄢陵乾明寺塔寂寂无闻。

鄢陵乾明寺塔知音少,更关键的是,当地的乾明寺如今已荡然无存。“皮之不存,毛将焉附。”乾明寺塔或许与其“师出无名”有关。乾明寺建于何时不知,毁于何时却十分清楚。史载,一次是在明代,为修建县城城墙,乾明寺南端被截去了一大片,但寺院的主体建筑没有伤筋动骨。另一次是在“大跃进”时期,寺里的石碑、庙宇被拆了修水渠。紧接着,“文革”开始,乾明寺彻底灰飞烟灭了。

在襄城县首山西北麓,则有一寺名曰“乾明”。据记载,襄城乾明寺兴盛时,僧徒有数千人,从山足到中峰,殿堂鳞次栉比,砖塔林立,香烟缭绕,钟鼓鱼磬之声不绝于耳。其规模在中原地区最大,曾有“中州第一禅林”的美誉。

博大精深塔文化,历史悠悠书华章

走进许昌塔文化博物馆,单檐卷棚式仿古建筑群落白墙灰瓦,红漆染柱,飞檐挑角,错落有致;园林小品集小桥流水、假山小瀑、四季花木于一体,清新雅致、意趣盎然。这些都与古朴的许昌文峰塔相互映衬、相映生辉。

许昌塔文化博物馆是全国唯一的塔文化专题博物馆,位于许昌市文峰路中段,毗邻文峰游园。该馆占地面积14000平方米,分为东西两院。国家重点文物保护单位——许昌文峰塔位于东院中心位置,规划后成为游览区;西院是一组仿古建筑群,主要为展览区。展览区的展厅呈南北对称的两个U字形,中间由亭台、回廊连接,组成三个开阔的庭院。

西院回廊的内外檐为百塔图,能工巧匠们将全国各地的名塔通过手绘这一艺术形式生动形象地展现出来。展厅内外、所到之处,不经意间,处处是塔的画卷,充满了塔文化的气息。

以展示塔文化为主题的陈列,在我国尚属首例。在许昌塔文化博物馆,围绕塔文化这一主线定名“塔韵华章”,分为“浮图溯源”“宝刹英姿”“古塔灵境”“颍水塔影”“名塔览胜”五部分。其中,“浮图溯源”部分通过“塔之源”“塔之史”两个单元叙述塔的历史、发展和演变;“宝刹英姿”部分通过“塔之形”“塔之构”两个单元讲述塔的类型、构造和修建;“古塔灵境”部分通过“塔之韵”“塔之华”两个单元展示了塔的实用价值、艺术魅力、文化内涵等;“颍水塔影”部分作为其中一个专题,全面介绍了许昌境内的古塔,重点展示许昌文峰塔的建造历史、内外部结构、科学价值、艺术价值等;“名塔览胜”部分采用开放、散点式的形式表现塔在世界范围内的奇异景观。

文物是博物馆的物质基础,是陈列展览的核心,是展览主题最生动、最直观、最具说服力的实物语言。许昌市塔文化博物馆向社会公开发布启事,接受各界人士有偿或无偿捐赠。目前,征集或借用的上百件文物、捐赠的100多枚塔门券及制作的27座塔模型,支撑起主题陈列,在展览中发挥着不可替代的作用。

“塔韵华章”已经成为古代建筑与现代陈展有机融合的一个典范。

现代人常说,真正的建筑应生成于文脉,亲和于环境。它除了要充分满足功能需求外,还需有象征,有隐喻,有文化,有气质,有品味。这种建筑理想在中国塔建筑中得到了较好的反映。根据特定的地域、文脉、信仰、历史、风俗,塔一旦落成一方,在时间的流逝中,受这方水土滋养的人心,不断的认同、读解、互动生成,物质之塔逐渐演化成心灵之塔、精神之塔。若失去了它,人们的生活和心灵就会残缺。建筑只有当此火候,才算炉火纯青。