(上接3版)

酒香也怕巷子深,他既是老板也是送货员

5月31日傍晚,在市区机房街众多饭店中,一块自酿啤酒的招牌吸引了记者的目光。五六十平方米的小店里人头攒动,因为摆放着制作啤酒和储存啤酒的大罐子,可供顾客站立的地方并不大。店主叫朱岩,是一名“80后”。

无论是吃火锅还是撸串,配上啤酒总能让人食欲大开。朱岩说,来这里购买啤酒者大多是回头客。他们喝腻了市面上的瓶装、罐装啤酒,想“喝个新鲜”。

朱岩从小就喜欢做生意。大学毕业后,他独自到外地的大型企业工作,挣得人生的第一桶金,回许昌开了这家自酿啤酒店。“一年中,全靠夏天的夜市撑起销售额。”朱岩说,自酿啤酒口感醇厚,没有杂质,新鲜爽口。

“酒香也怕巷子深。很多人在外面吃饭订啤酒外卖,我们灌好后给他们送去。”朱岩说,跑腿的活儿,他也要亲自干。

接到订单,朱岩戴上头盔,拿起灌好的5升啤酒朝电动车走去。

“啤酒的温度应控制在12℃与15℃之间。这种情况下,味蕾初开,能让人体会到啤酒的醇香与爽口。如果啤酒的温度高,喝起来苦味儿强烈得多。”朱岩说,“我非常支持发展夜间经济。人们傍晚在地摊儿吃饭、逛逛夜市,享受一下惬意的生活,幸福感会提高,我的生意也会越来越好。”

靠着真材实料和顾客的口碑,距离开店的梦想越来越近

如果评选许昌最火的小吃广场,不少人会为东城区申庄餐饮文化广场投票。

当日20时30分,记者从申庄餐饮文化广场北门进入。迎着或明或暗的灯光,穿过熙熙攘攘的人群,这里总有一种小吃能让你食欲大开。原来在许昌职业技术学院西门外的马路摊点悉数搬了进来,有序经营。

火爆鱿鱼、烤冷面、鸡蛋灌饼、糊涂面、卷凉皮、烤串……小吃承载着一座城市的烟火气。家在建安区陈曹乡的老冯,以前在许昌市一中、许昌学院附近摆过地摊儿。申庄餐饮文化广场开业后,他来这里租了一个摊位卖铁板里脊。他并不老,但在小吃行当待久了,便被不少人亲切地称为“老冯”。租一个小小的摊位,是老冯“稳定下来”的标志。每天不用抢位置、不用担惊受怕,让他倍感舒心。顾客多的时候,他热情地跟大家谈笑。没有顾客的时候,他坐下来拿起手机翻看孩子的照片。铁板里脊可以搭配酸甜酱、香辣酱,正像老冯的生活一样充满酸甜苦辣。

“希望大家多帮我们宣传宣传!”老冯说,只有客流量大了,小摊儿才能创造更大的利润,帮助他实现开店的梦想。

“我是最早一批进入这个市场的,有固定摊位比在路边摆摊儿强多了。”主营铁板炒饭、卷凉皮的摊贩徐永强说,他的摊位不靠前,但靠着真材实料和顾客的口碑,生意一天比一天好。隔壁的摊位空了出来,他赶紧招呼本家弟弟过来租。顾客吃两家的东西,可以扫一家的二维码付款。然后,他们俩再算账。“希望多赚一点儿,让家人过上更好的生活。”他的理想既简单又现实。

为了两个孩子,他用心把小吃摊儿经营好

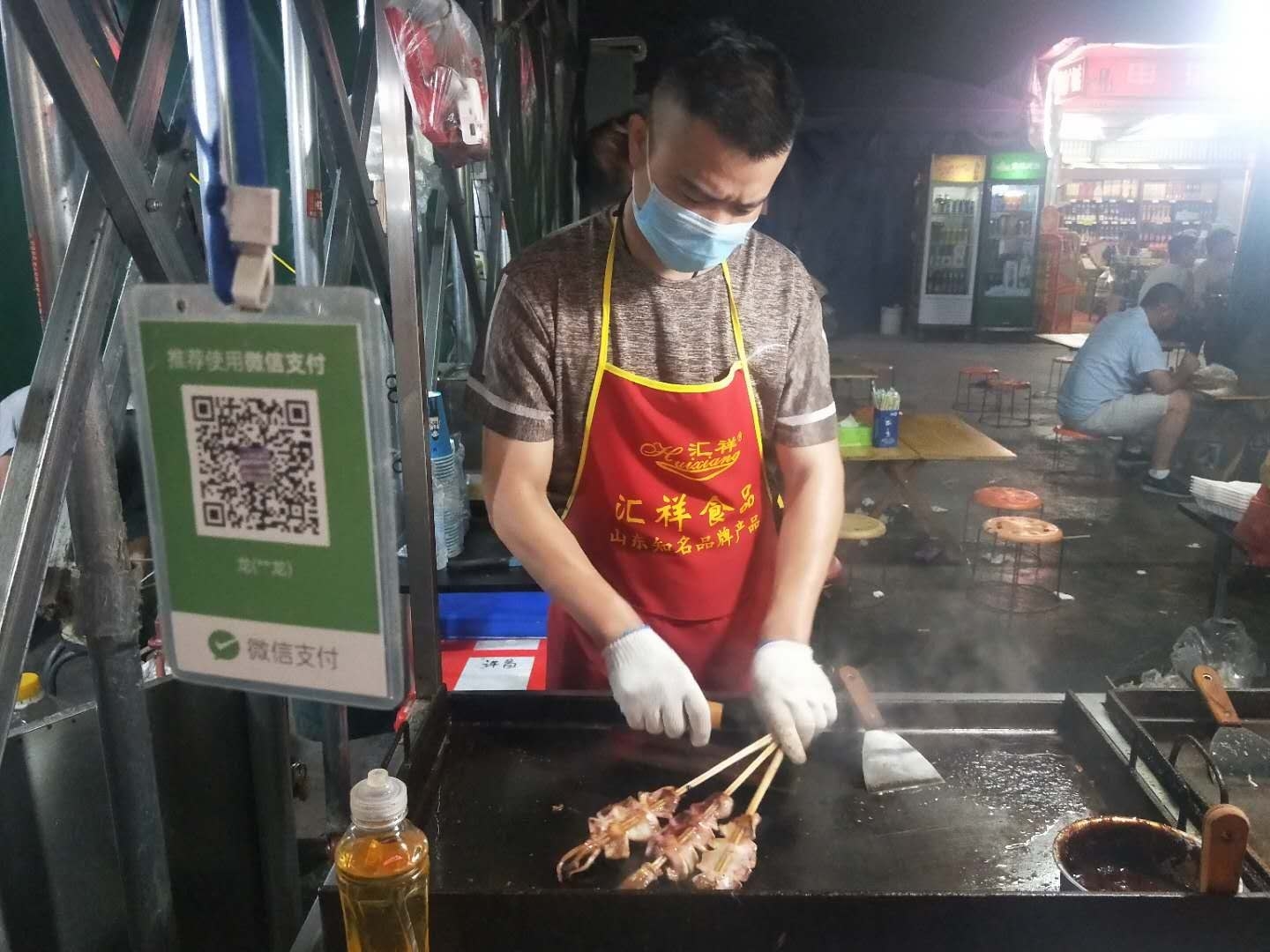

申庄餐饮文化广场一个小吃摊儿前摆放着一个串签桶,桶中的串签扎成一个大圆球,几乎每个路过的人都忍不住瞅一眼。在这里,食客花10元钱,可以吃40串鸭肠,或30串鸡肉,或25串牛肉(羊肉),或4串鱿鱼。摊主刘小龙家在东城区邓庄街道办事处,今年29岁,是两个孩子的父亲。

每天,他早早地来,次日凌晨2时才收工。“不勤奋一点儿不行啊,我得努力让两个孩子过上好日子。”刘小龙满脸兴奋地说,媳妇和孩子是他生活中最重要的人。15岁初中毕业后,刘小龙就开始跟着村里人出来摆小吃摊儿。小吃种类繁多,刘小龙几乎学了个遍。前些年,他在解放路中段卖铁板烧,有了一些积蓄后在思故台商业街附近租了半间门面房做小吃生意。“这边租金合适,客流量也可以,我打算长期在这儿干。”刘小龙说。

申庄餐饮文化广场能容纳200多个小吃摊儿。如何在众多小吃摊儿中脱颖而出,获得更多顾客的青睐?在进驻之前,刘小龙详细了解了其他摊位卖什么小吃,最终选定竞争最小的小串串生意。“保证口味,抓住食客的胃就能抓住他们的心。”刘小龙说。他建立了自己的小吃微信群,经常发红包和美食图片,以维系老顾客。

今年,受疫情影响,他还没挣到多少钱。“只要努力,就一定能有更多顾客,让孩子过上更好的生活!”刘小龙乐观地说。