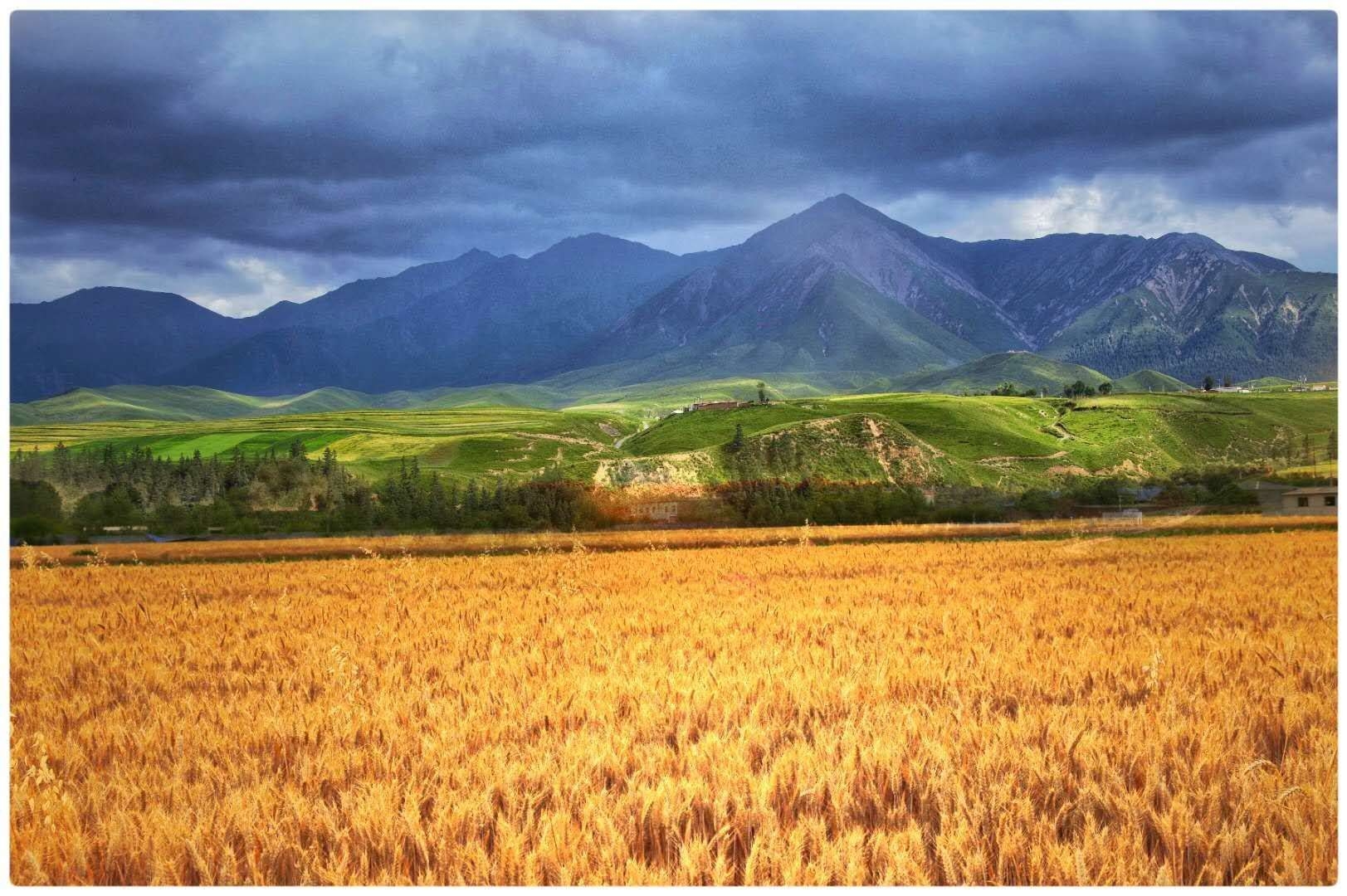

又是一年麦收时。每年一进入6月,许昌大地便呈现出麦浪滚滚、麦香四溢的景象。广阔的麦田里,一台台大型收割机忙碌地工作着,一颗颗金灿灿、饱满的麦粒映衬着农民喜获丰收的笑脸。

割、拉、晒、碾、扬、装……在机械普及前,麦收主要依靠人力和畜力,是一件繁琐而辛苦的劳作。随着农业体制机制的不断变革,农业新机具、新技术、新业态、新模式的不断出现,种地、收麦不再是苦差事,变得越来越轻松。近日,记者来到许昌的田间地头,听农民回忆麦收往事,讲述麦收变化。

手工割麦,全家老小齐上阵

6月1日,记者驱车从市区顺着华佗路走到237省道上。在建安区灵井镇金黄的麦田里,多台大型收割机正在忙碌着,沉甸甸的麦穗被收割机吞进“肚里”,转瞬成了金灿灿的麦粒。

6月4日,记者来到建安区陈曹乡伍连村,这里的麦收已接近尾声,村民正忙着抢种抗旱。今年54岁的程桂平是该村党支部书记,目前种植了近200亩地。

“用了两台大型收割机,近200亩地不到两天就收割完了。”程桂平说,这在以前是想都不敢想的事。“过去,小麦生产从播种到收获,要历经耙压、施肥、除草、浇水、收割等20多个环节,全家老小拿着镰刀齐上阵。”

今年73岁的王兴春是鄢陵县望田镇人。在他的记忆中,20世纪五六十年代,一到小满节气,县里、公社便对麦收进行紧急部署。上级的指示不断传来,全民动员,简直像打仗一样。

“生产队先开动员大会,所有劳力齐出动。可以说,一切事情都为麦收让路,一切工作都为麦收服务。”王兴春说。

收麦之前要做好准备。在每年小满前后,人们就会在田地里找一块平坦的地方,碾平压实后备用。除了打麦场外,人们还要准备生活物资和各种农具,如架子车、镰刀、石磙、木杈、扫帚、木锨等。

在王兴春的记忆中,麦收时节天还未亮,生产队干部就敲响了队里挂在树上的铃铛。“叮铃、叮铃”的响声就是命令,人们急忙起床,草草地洗把脸,拿起头天晚上磨得锃亮的镰刀,戴上草帽,走出家门,到打麦的地方集合。生产队干部做完简短的动员后,一行几十人便随队长来到麦田里,一场麦收大战就这样开始了。那时,生产队麦收是有分工的,一般青壮的妇女劳力负责割麦,男劳力负责拉麦、打麦、扬麦、垛麦垛。

缺少机械,

麦收主要以人力、畜力为主

“谷熟一时,麦熟一晌。”每年麦收时节,对于农民来说就是一场“龙口夺食”的战争。“20多年前,农业机械还没有普及,麦收主要以人力和畜力为主。”程桂平说,当时的畜力主要是牛。20世纪七八十年代,一头牛大概在3000元左右,很多农户买不起,几家合用一头牛。

程桂平回忆,麦子拉到打麦场上要先铺开晾晒,这叫摊场和晒场;待晒得差不多时,由牛拉着石磙进行碾平,这叫碾场;在碾平的过程中,要不停地翻麦子,直到麦粒完全脱净,这叫翻场;用木杈将麦粒抖落掉,把麦秸挑到场边堆成垛,再用木锨将连糠带麦粒的麦子堆积起来,这叫起场或拢场。

接下来是扬场。扬场是最有技术含量的活儿,要把麦粒匀称地撒开,像天女散花,又像玉珠落盘。只有如此才能在麦粒被抛向半空的一刹那,借助风力将麦糠、碎草、尘土和金黄的麦粒分开。扬场需要两个人配合,一个人负责用木锨扬场,另一个人用大扫帚在麦粒上面掠过,划走上面残留的麦糠。这样堆积起来的麦粒会很干净。

59岁的陈曹乡前孙汪村村民张来昌说,有时,麦子收完还不算完,为了颗粒归仓,堆起来的麦秆还要碾压第二遍。如此算来,即便每天都是大晴天,麦子全部入库也需要一个月左右。若是遇上阴雨天,麦收时间就会延长,麦粒就有霉烂的风险。

麦收时节,

在汗水里迎来丰收

“那时,从早到晚,人们都在麦田里忙活。中午的饭要么早上做好带过去,要么让家人做好送到田里去。”张来昌说,为了抢麦收,很多人干到大半夜,晚上就搭个简易的棚子睡在田地里,天蒙蒙亮就起来干活儿。“麦收是一个复杂、苦累的工程,每一步都不轻松。”

在对过去的回忆中,虽然很多人感受最深的是辛苦,但也有许多美好的事情。比如,因为麦收劳累、辛苦,伙食往往会好一些,咸鸭蛋、冰啤酒等成为很多人记忆中的美味。对孩子们来说,干些力能所及的农活儿后,父母奖励的冰棍儿便是最大的动力。

“麦粒将要成熟时,我们会到地里拽一些麦子用火烤一下,再用簸箕筛一下,把麦粒清洗干净,用来做麦仁稀饭。那味道真香甜。”张来昌说。

对许多农村孩子来说,捡拾麦子也是难忘的记忆。“我小时候就曾和小伙伴一起在田地里捡拾麦子,一上午能捡好几斤。”张来昌说,捡麦子是有技巧的,往往田地周围遗留的麦子较多。

每到夜晚,打麦场里就会聚集很多辛劳了一天的人,他们摇着蒲扇聊着天儿,度过难得的闲适时光。孩子们则会在麦垛上跳来跳去,打闹玩耍。筋疲力竭时,一些孩子躺在麦垛上,伴着凉爽的晚风酣然入睡。

在汗水里迎来收获是对农民辛苦一年最好的报答。“20世纪六七十年代,白面非常珍贵,人们对于麦收后分到的麦子格外珍惜。实施家庭联产承包责任制后,特别是改革开放后,人们的生活越来越好,白面再也不是逢年过节才吃得上了。”程桂平说。

麦田寄托了农村父老乡亲的幸福愿景。金黄的麦田,沉甸甸的麦穗,机器的轰鸣,闪亮的汗珠……劳动的辛苦、收获的幸福总是相依相伴。