编者按

城市道路犹如人体血脉,血脉通则城市兴。

打开许昌地图,一条条道路编织出密集的城市交通网,纵横交错,环环相连。城市道路的延伸,使得许昌的城市框架不断拉大,城市品质不断提升,助力许昌发展成为宜业、宜游、宜居之城。

点缀在许昌城区道路交叉口的转盘,是时代发展的产物,也是城市发展的见证。本期《新闻深三度》,我们以《这些年,我们转过的大转盘》为题,为您盘点我市转盘的变迁和现状,并通过它们触摸城区交通发展的脉络,聆听城市发展的强音。

七一路文峰路转盘、“中立交”转盘、华佗路解放路转盘……我市这些老转盘是许多“老许昌”心中难以忘却的记忆。

我市为何要建转盘?转盘作为城市地标,给我市带来了哪些变化?有些转盘为何被拆除?未来转盘是否会从我们的生活中消失?

记者 万誉

省时省力,实现自然分流

身为市政工作者,李晓顺对转盘并不陌生。李晓顺是市市政实业集团有限公司副总经理,已与市政打交道近30年。在他的印象中,20世纪90年代初,市区有“中立交”(建设铁路桥)转盘、七一路文峰路转盘、华佗路解放路转盘等。

“后来,随着城市的快速发展,延安路上的几个转盘,以及市民熟知的梨园转盘、东湖转盘、北环路俎庄转盘等相继建成。”李晓顺说。

当初为何要建转盘?转盘有啥作用?

李晓顺介绍,改革开放后,我国一些城市从国外引入环岛,并赋予其城市地标功能。

“转盘的最大作用是自行调节交通流量。”李晓顺说,如果交通量不太大,城市干道交会区域相对较小,所有车辆都绕着环岛逆时针行驶,省时省力,可实现车辆自然分流。

“20世纪八九十年代,路上的车辆逐渐多起来,转盘起到了很好的引流车辆的作用,极大地提高了路口通行率。”李晓顺说。

“中立交”转盘:建成较早的转盘

6月14日7时40分,记者来到“中立交”转盘附近。圆形大花坛、高耸的灯杆映入眼帘,四面八方的机动车辆和非机动车辆汇入转盘,又驶向各个路口。

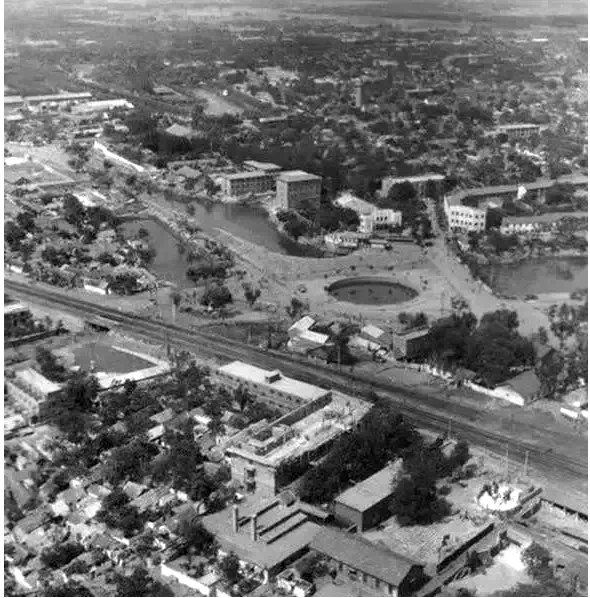

市民王振起今年72岁,正在旁边的游园中锻炼身体,他家住在附近。据他回忆,20世纪70年代的“中立交”规模较小,桥东侧较为开阔,有多条岔口,路口中间修有一圆形水池,连通护城河,池水清澈。

该水池和护城河上的护栏同时修建,池深约5米。水池造型美观,成为当时的地标。王振起说,该圆形水池就是“中立交”转盘的雏形。数年后,人们在水池原址上建成花坛,形成如今 “中立交”转盘的基本布局。

市档案局(馆)提供的一张拍摄于1975年的许昌“中立交”鸟瞰图,也证实了王振起老人的说法。图片显示,“中立交”花坛的位置是一个圆形水池。

“‘中立交’转盘是许昌建设较早的转盘之一。据资料记载,1982年,人们在水池的原址上修建了椭圆形转盘;1992年,改造为圆形转盘。”市市政实业集团有限公司中心城区养护部经理陈珂说。后来,该转盘又经过几次改造,最终成了现在的模样。

承载记忆,堪称城市地标

作为一名出租车司机,市民刘晓伟对“中立交”转盘“既爱又恨”。“在火车站公交车枢纽未建成以前,这里是众多公交车的停靠站,一到早晚高峰期和雨雪天气,经常堵成‘一锅粥’。”他说,随着公交站的移走,以及“中立交”附近的交通优化,近两年,这里的交通状况有所改善。

人民电影院、百货大楼、荷花仙子……“中立交”转盘附近,给“老许昌”留下许多珍贵回忆。

“每次回许昌看到‘中立交’转盘,就好像回到了童年。”提起“中立交”转盘,在外地工作的许昌人王华说,她从小生活在“中立交”转盘附近,儿时最深的记忆就是和同学一起去人民电影院看电影。

那时,电影票一两角钱一张,学校组织包场的话,5分钱一张。光影世界为孩子们打开了一扇窗,精彩的电影桥段令孩子们如痴如醉。

从20世纪80年代开始,许昌陆续建设的转盘有十几个。市区的转盘陪伴着许昌人走过了几十个春秋,融入市民的日常生活。大圆坛、造型别致的绿植、高高的灯杆……渐渐地,一些转盘成了城市地标。提起这些转盘,人们就知道是哪里。

“随着城市的发展,市区有些转盘陆续被拆除,还有一些转盘仍在发挥作用。不过,不管是已拆除的还是‘在岗’的,这些转盘都在许昌交通事业发展中留下了浓墨重彩的一笔。”李晓顺说。

新闻连连看

交通设施——转盘

环岛也称转盘,是为了减少车辆的通行冲突,在交通路口设置的交通设施,中心岛外设环形车道。它使车辆按同一方向减速行驶,将交通冲突点转变为通行点,能有效减少交通事故的发生。环岛适用于车流量不大的路口,是交通节点的一种特殊形式。它不需要信号灯,减少了交通冲突点,提高了交通安全系数,造价比高架桥低,在交通不甚繁忙的城市较为普及。