灵井镇的“三井”中,“李井”在最西侧。若从空中俯视,“灵井”“王井”“李井”并非在一条直线上,而是呈三角形分布。

20世纪50年代中期以前,“李井”泉水清冽,由井口自流汇成小溪。小溪内有鱼虾浅游。随着“王井”出水量的变化,“李井”的出水量也跟着变化,水面逐渐下降,直至最终干涸。

有关“李井”的记忆,村内老人谈起时会感到内心温暖。

记者 郝晋 通讯员 刘建益

“老池”自流数百年

无人说清何时建

“李井”距“王井”约有1公里,位于建安区灵井镇李井社区。该社区辖李井、付王、砖桥马3个自然村。李井自然村面积大,李姓居民多,又有古井,故得名李井。

李井自然村的古井,当地居民称它“老池”。所谓“池”,即井口很大之意。“老池”,则说明此井历史悠久,现在已没有人说得清掘井的年代。记者6月29日采访时发现,当地居民为防止有人落井,用一堆干树枝把“李井”盖了起来。

“李井”和“灵井”“王井”一样,都是灵井镇的自流泉水井。其井口呈正方形,用青石条合围而成。记者在2008年曾对干涸的“李井”进行拍摄。该井上部相对宽阔,用砖垒砌而成;中部由正方形变为圆形;下部有一层不规则的岩石,没有用砖石等进行加固。整体上,“李井”给人的感觉不是一次性挖掘垒砌完成,而是在使用过程中逐渐进行加固。在“李井”西侧居住的李井社区居民李文志也认同这种观点。

李文志说,“李井”到底挖掘于何时,社区里没有人说得清楚。很长一段时间,“李井”是全村人吃水的唯一水井。

李井社区居民、退休教师李绍浩说,据老人们相传,李井自然村的建村历史并不是很长,有三四百年的历史。李井自然村最早是兄弟三人搬迁至此,老大、老二、老三分别从北向南排列居住。当时,村子北侧高岗上是一片松林。据村内老人讲,其中一家拆除老房子时,屋子的梁和檩条用的都是松木。

泉水清冽成小溪

绕村南去有鱼虾

李井社区的李国欣、李成业两位老人说,他们家就住在李井自然村的“老池”附近。小时候,他们经常和村里的小伙伴在井边玩耍。记忆里,井东边不远处有一条小溪。井里的泉水溢满自流,向东形成小溪后向南延伸,经岳庄十亩泉,最后流入其他河道。

李绍浩家离古井不远。他回忆,小时候,井水从他家门前由西向东流,然后向南漫流。他用纱网在河道里走一遭,能网到鱼虾。

李井自然村“老池”里的水清澈甘甜,供村民饮用。20世纪50年代后期,“王井”开挖池塘,“李井”的水量受到影响,自流现象逐渐消失。以前,“李井”遇到雨水多的季节,泉水能够与井口持平,村民可用水桶直接取水;若遇少雨季节,可用挑水的扁担挂桶取水;若遇到干旱年份,水位下降,须用井绳拔水桶取水。

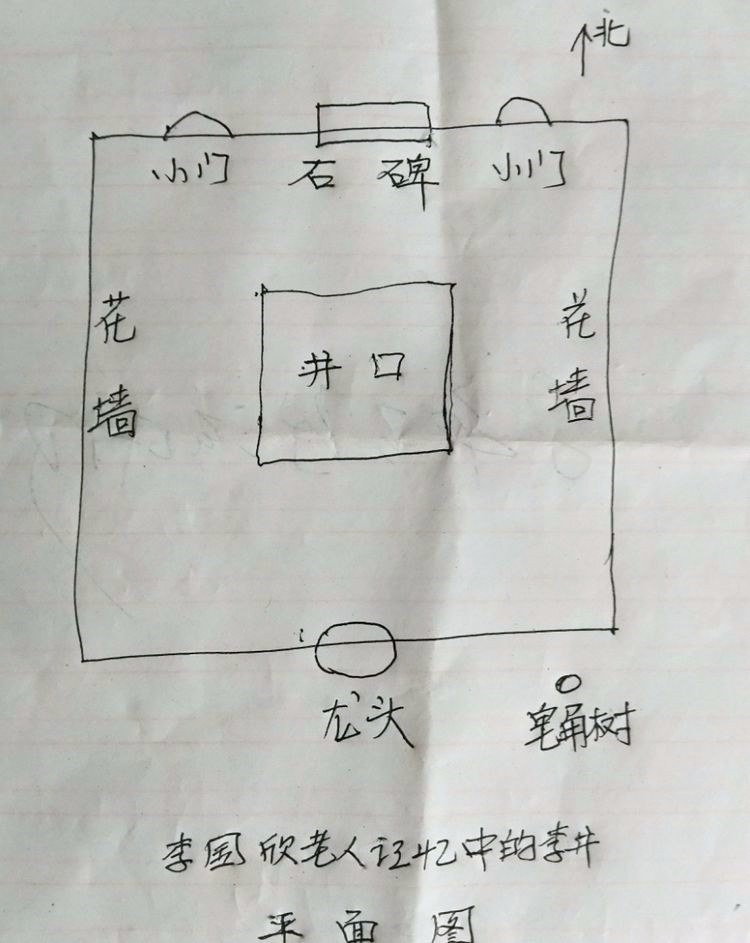

根据记忆,李国欣老人画了一幅“李井”的平面图。他介绍,过去,村民为保护古井,在井的四周用青砖修建了一人多高的花墙,跟井口一样呈正方形。所谓花墙,就是墙体下面是实墙,上面用砖头修建成透孔带花纹的虚墙。

南面的花墙正中有一尊青石雕刻的龙头,龙头东边有一棵碗口粗的皂角树。盛夏季节,村民大多在树下乘凉。北面的花墙正中立有一块石碑,碑文记述了修井的经历,立碑时间是清代。石碑左右两边各有一个小门,供取水人出入。取水的村民时常将扁担或水桶放在两边的花墙上。如今,李井社区各户居民都用上了自来水,但一说起“李井”的流传故事,总是感到十分温暖。

古井周边人气高

如今废弃成记忆

“李井”距李文志家门口仅有几米远。对于“李井”周边的热闹场景,李文志记忆犹新。

当时,“李井”是村里唯一的吃水井。水井被围起来后,成了村民集聚的重要地方。

每到吃饭时间,村民就不约而同地来到这里,一边吃饭一边聊天儿;吃完饭,顺手就可取水把饭碗洗了。傍晚或闲暇时间,有村民端着盆子到井边洗衣服,说笑声不绝于耳。

“特别是种玉米或浇地时节,我和家人很难休息好。一大早,就有村民拉着大桶前来取水,水桶撞击的响声总会把人从睡梦中惊醒。”李文志说。

随着地下水位的下降,“李井”逐渐干涸。

10多年前,村民开始自己打井,但很多时候都无功而返。

李文志说,他也曾请人打井。打井前,他和施工人员约定,哪怕能掘出一碗水,他就付工钱,否则分文不付。结果,井打了十几米深仍没见一滴水。

但让人意想不到的是,他从打井的泥土里发现了一些动物化石,也就是村民说的“龙骨”。

当时,考古工作人员在“王井”附近进行考古发掘,李文志就把发现的“龙骨”交给考古人员。经鉴定,考古人员确认“龙骨”为生物骨骼化石。

根据考古工作人员的安排,李文志组织村民在“李井”周边取三个点位,向下深挖了五六米,并对挖出的泥土分土层进行标注,最后装入指定袋子交给了考古人员。

李文志猜测,因为“李井”曾经是泉水自流,附近自然水草丰茂,适宜人类及其他动植物生存。也许,在“李井”周边的地层里,与“许昌人遗址”一样,也埋藏着人类进化的秘密。

“建安区灵井镇的‘三井’不仅曾经为当地居民提供了良好的水源,也孕育了独特的地域文化。有关‘三井’的记载,散见于多种史籍。特别是随着‘许昌人遗址’的发掘,灵井镇成为人类发展历程的见证,享誉国内外。”在采访最后,灵井镇党委书记王文亚说,灵井镇作为许昌市的重点镇、建安区的接点镇,根据规划,将在镇区南部发展绿色建材园,在镇区北部重点打造宜居生活区,同时,依托“许昌人遗址”、霍庄戏具制作工艺以及档发加工等发展文化旅游和电商产业,建设经济发展强镇,在乡村振兴等方面走在全市前列。

灵井镇的“三井”虽均已干涸、废弃,但有关它们的故事仍会继续流传。