核心 提示

夏日的许昌,无论是道路两侧还是公园、广场、游园内,满眼的绿色让人心旷神怡。从最初的榆树、法国梧桐、桧柏、毛白杨等绿化植物,到后来的红叶李、银杏、金枝槐、白玉兰等集观赏效果和美化效果于一身的树种,再到姿态各异的花草,许昌的绿化植物种类不断丰富,现在已超过300种。从绿化走向彩化的城市生态建设为许昌漫长的夏季“画”上了淡雅的颜色。如今,一幅“河畅、湖清、水净、岸绿、景美”的生态画卷已在许昌展开,市民开窗见绿、推门进园的生活愿景已然成真。

我市使用最多的绿化植物是哪种,现在用于绿化街道的植物主要有哪些,引进绿化植物要经历怎样的过程?本期《许昌往事》为您梳理新中国成立后我市绿化植物的变迁。

旧时街道旁,常见居民自发栽种的乡土树种

“这里可真凉快,比在家强多了。”7月3日,68岁的张凤玲坐在市区文峰桥南边不远处的游园里乘凉。在微风的吹拂下,路边槐树和杨树上的树叶发出哗哗的响声。

张凤玲是土生土长的许昌人。在她的记忆中,文峰路上原本种的是杨树,后来改种国槐,所以现在杨树并不多。她的说法得到了市园林绿化管理处原副主任张保明的证实。“文峰路原是郑州到信阳的一段公路,道路两旁大多种的是杨树。20世纪八九十年代,随着城市框架的拉大,经过两次改造,文峰路成为城区道路,道路旁改种国槐。”

张保明今年65岁,从1978年许昌市园林绿化管理处成立到2015年退休,他与园林绿化打了40多年的交道,见证了绿化植物的变迁。

“改革开放前,许昌老城区没有行道树,都是居民自发栽种的乡土树种,如泡桐、槐树、榆树等。大家各栽‘门前树’,街中树木星星点点,不成气候。”张保明说,许多街道由此得名,如榆柳街、古槐街等。

许昌市档案局馆馆藏的档案资料显示,改革开放前,我市树木主要栽种在环城路上,关于城区内绿化树种的介绍较少。1949年,许昌市区的树木约有1.75万株。次年,我市在护城河两岸种榆树、美国杨树9000株。1958年印发的《许昌市人民委员会关于推平城墙的工作计划》指出:“1956年春发动全市职工义务劳动,进行挖湖和推平城墙工作。”根据城市建设初步规划意见,许昌旧城墙被推平,整修为环城园林路,两边进行了绿化。推平后,政府在城墙外坡种植了桑树、杨树、桃树、杏树、苹果树、梨树等。

“1987年至1989年,许昌建设路西段的南护城河游园一带绿化档次很高,环境优美,被人们称为‘小外滩’,不少情侣到那里散步、游玩。”张保明回忆,今日护城河沿岸的柳树最早栽植于1981年,还有一部分在2000年前后栽植。

法国梧桐,早期绿化街道的常用树种

行走在许昌街头,如果留心,你会发现市区许多路段的行道树是法国梧桐。据记载,公元401年,印度高僧鸠摩罗什到中国传播佛教时将其带到西安附近的户县古庙前种植。这是中国最早引进的法国梧桐。

“法国梧桐的学名叫三球悬铃木,是一种高大的乔木,最高可达30米。虽然它的果实开裂后产生的果毛会对皮肤产生刺激,但是作为行道树,它适应性强,叶大荫浓,生长迅速,易成活,耐修剪,能够吸收多种有害气体。因此,现在我市栽植最多的仍是法国梧桐。它堪称长盛不衰的‘行道树之王’。”张保明说。

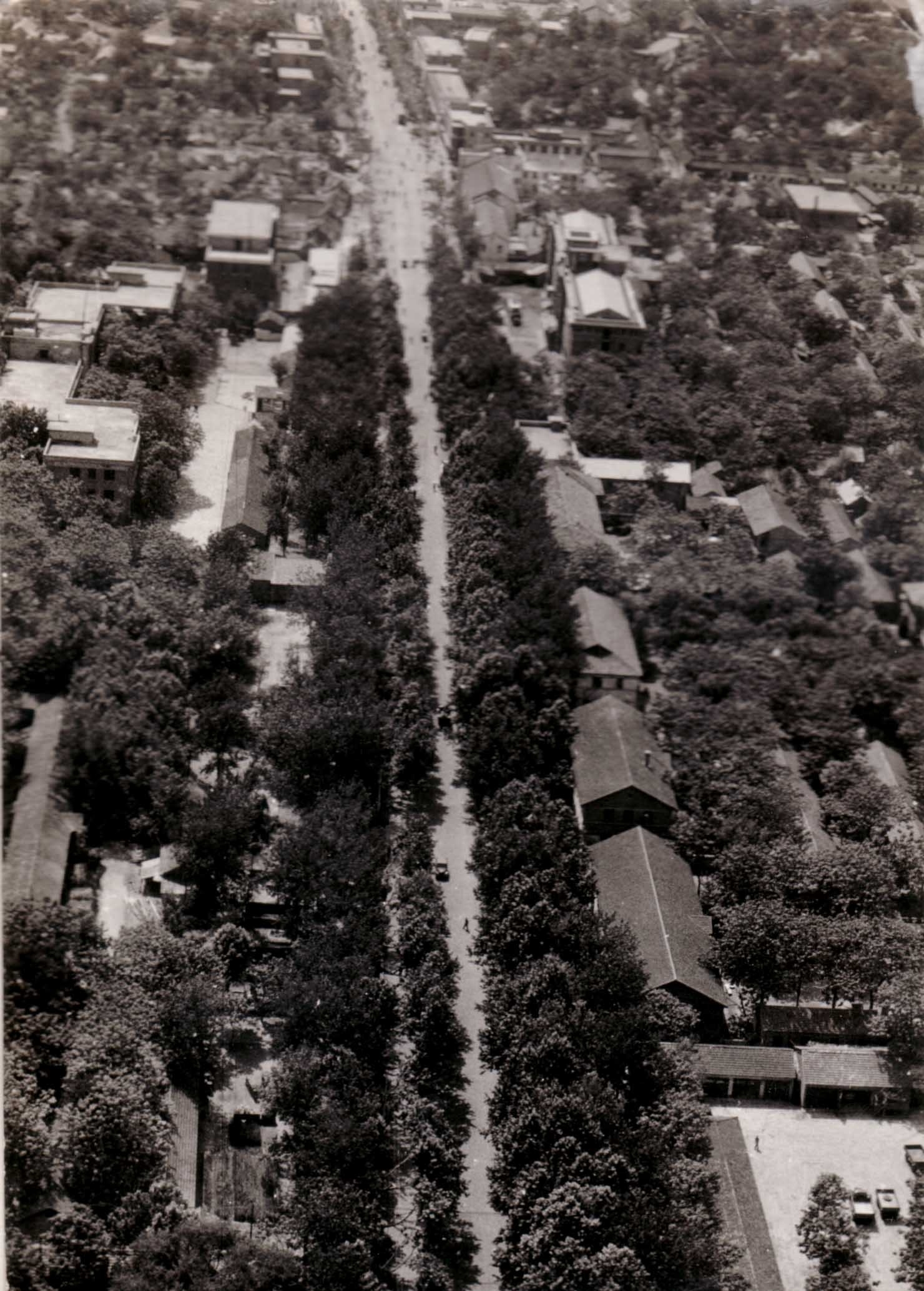

提起法国梧桐,许多“老许昌”仍对七一路两侧高大的法国梧桐印象深刻。据记载,1956年,我市在七一路两侧种植桧柏、毛白杨1000株。

“由于这条路是党、政、军机关所在地,又紧临汽车站、火车站,因此它成为新中国成立后城区第一条绿化街道。1958年,七一路上开始栽植法国梧桐。”张保明说,1961年至1965年,许昌市区植树24.2万株,成活19万株。当时的七一路两侧没有高层建筑,法国梧桐的生长速度很快。没过多久,枝繁叶茂的法国梧桐就遮挡住了沿街门店及办公楼,使得沿街门店和办公单位常年难见阳光。

后来,郑州市率先砍伐法国梧桐、更新行道树的行为在全省掀起了一场更新行道树树种的“革命”。1995年11月,我市决定对七一路进行改造,更新行道树、拓宽道路、整改管线,将道路两侧的300多棵法国梧桐全部采伐,改种大叶女贞。

“当时,除七一路外,五一路、劳动路、建设路等主干道基本形成,市区树种以榆树、槐树、泡桐、杨树等为主,最好的绿化树种就是法国梧桐。”张保明说,20世纪60年代中期,我市在五一路栽植了法国梧桐,并保存至今。这是我市目前街道保留下来的栽植最早的绿化树种。1980年,市区三八路也栽植了法国梧桐。1985年后,延安路先后种上了毛白杨和雪松。

40多年前,育苗基地里多杨树和法国梧桐

“1978年前,许昌园林绿化归许昌市道路管理所负责。当时,西湖公园西边沟壑纵横,既有野生植被,也有无主植物,后来成了约100亩左右大小的苗圃基地。这个基地北到现在的建安大道,南到现在的许昌体育场,东到劳动路,西到许昌烤烟厂,种植的主要是杨树、法国梧桐和桧柏。”张保明回忆,除了这个苗木基地外,在市园林绿化管理处成立之初,我市将位于火车站对面的市搬运公司的150亩菜地辟为育苗基地,并将当时管理菜园的30多个工人吸纳为苗圃工人。

张保明介绍,这两个育苗基地的树种大多只有指头粗,树种较单一。其中,位于火车站对面的育苗基地有100亩法国梧桐,其余50亩种的是杨树和黄山栾,都是一些易于成活的品种。这些苗木长大后被用于全市道路的绿化。

《许昌市志》中记载,1979年至1981年,我市在城区植树17.4万株,同时注意调整速生和慢生、落叶和常绿、用材和风景树种的搭配比例。1981年,城区绿化覆盖面积27.2%,人均占有绿地1.43平方米。张保明说,当时,许昌市园林绿化管理处下设绿化队,分设绿化班、苗圃班,只有10多个人负责城区内的绿化。办公区域就设在苗圃里,只有三间房大小。

“那时候,绿化条件很差,所有工作基本靠人力。我们拉着架子车将树苗运到路旁并栽好,再折返回来拉用来浇水的改造后的汽油桶,通常一桶水只能浇几棵树。”张保明说,当时的绿化工具主要有铁锹、洋镐、斧头、手锯等。因此,即使是绿化街道,也只是“一条路,两行树”,灌木、花草基本没有。西大街、南大街等商业区直到20世纪90年代末还没有成规模的绿植,只有零星几棵槐树或泡桐等。