核心提示

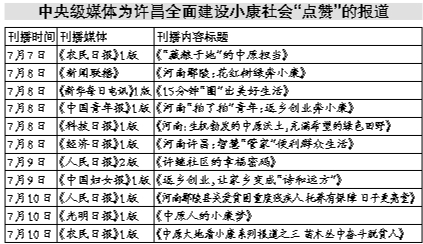

6月11日,中宣部举行“走向我们的小康生活”主题采访报道活动启动仪式,多家中央级媒体记者在许昌分会场参加了启动仪式。近日,新华社和《人民日报》《经济日报》《农民日报》《光明日报》《中国青年报》等中央级媒体,全方位、多角度展示我市在全面建设小康社会方面的特色亮点工作和成就,“扎堆”点赞许昌的“小康范儿”,在我市引起广泛的社会反响。

靠花木过上好日子,“绿水青山”就是“金山银山”

7月8日,央视综合频道《新闻联播》以《河南鄢陵:花红树绿奔小康》为题,通过鄢陵县大马镇屈岗社区花木种植户吴小盈用勤劳双手创造美好生活的小康故事,生动展现了鄢陵县群众满满的获得感、幸福感、安全感。

“俺家上《新闻联播》,肯定很自豪呀!俺家过上了小康生活,这都是因为赶上了好时候。这些年,绿水青山的理念深入人心,各地都在大力改善生活环境,花木业迎来了新机遇。”7月15日,吴小盈说,近几年,他们家的花木种植规模从20多亩逐步扩大到100亩,日子也越过越好。

吴小盈家是鄢陵花木产业发展的一个缩影。目前,花木产业已经覆盖整个鄢陵,种植面积达到70万亩,花木企业有2000家。鄢陵人靠花木过上了好日子。

“近年来,鄢陵县坚持以习近平生态文明思想为引领,以‘建设花园城市、打造最美县城、实现最美生活’为目标,以生产规模化、质量品牌化、技术标准化、园林景观化、苗木健康化、发展融合化‘六化’为发展方向,走出了一条‘以花木改善生态、以生态承载旅游、以旅游引领康养’的特色融合发展之路。”鄢陵县委书记尹二军在《河南日报农村版》撰文《“两山理论”的鄢陵实践》,如是总结。

政府兜底助残,贫困重度残疾人也能脱贫

7月10日,《人民日报》1版刊发《河南鄢陵县关爱贫困重度残疾人 托养有保障 日子更亮堂》,报道鄢陵县瞄准贫困重度残疾人群体,织牢兜底扶贫保障网。

马坊镇北姚家村的刘爱春,8年前老伴儿杜胜利得了一场大病,半侧身子瘫痪,让全家人作难了。鄢陵县中心医院成立怡康苑养老服务公司。如今,她的老伴儿住进了“怡康苑”,她在“怡康苑”就了业。

“政策兜底,老伴儿治病不花钱,俺一个月还能拿3000多元。现在啥都不愁了,脱贫还不是稳稳的?”

“今年是脱贫攻坚决战决胜之年,《人民日报》关于鄢陵县脱贫攻坚的报道让我们倍感振奋。”鄢陵县扶贫办主任张新茂说,“新冠肺炎疫情影响,又带来了新的挑战。带领贫困群众脱贫奔小康,我们必须用非常之力,竟非常之功。下一步,我们要巩固我县贫困残疾人脱贫成效,建立长效机制,加快实施扶贫助残行动,为全市脱贫攻坚工作圆满收官贡献力量。”

弘扬“非遗”振兴乡村,守着家乡过上小康生活

连日来,《中国青年报》1版、《中国妇女报》1版、《光明日报》1版报道了禹州市神垕镇青年返乡创业,以及千年钧瓷文化在新时代焕发出新的光彩的故事。

“90后”小夫妻韩佳和陈岩龙曾在广州经营玉石生意。5年前,两人决定把生意搬回家乡神垕古镇。

“小时候,村里非常落后,一下雨,道路就泥泞难行。”陈岩龙说,“20年过去,神垕早已变成干净整洁、充满文化特色的美丽小镇。神垕的游客越来越多,我们在家乡卖‘非遗’,旺季一个月能挣两万多元。吃得好穿得好,心有所依,这不就是小康生活?”

“让钧瓷走向世界,让世界向往神垕。”神垕古镇管委会纪工委书记王洋说,2017年9月29日,第十届禹州钧瓷文化旅游节回到钧都神垕,在新落成的神垕镇钧瓷文化主题公园隆重开幕。诸多在外创业的小镇青年陆续返回家乡,学习父辈的手艺。这对于乡村振兴、弘扬非物质文化遗产都具有很强的现实意义。

政府的钱花在刀刃上,老百姓真真切切拥有获得感

“报道我看了,确实很自豪。在咱许昌,买菜、看病、运动、学习,这些在家门口都能解决。不仅如此,社区还为咱老年人设置了活动中心,经常组织一些活动,让我退休后的生活丰富多彩。再有咱许昌的城市管理也可厉害,就连广场上有块砖破了都会有人及时修理。生活越来越舒心,日子越过越有劲头。”7月15日,家住许继花园的居民赵鹏说出了自己的心声。

目前,许昌城市宜居度、居民获得感、居民幸福感、公众安全感、对生态环境的满意度等指标均居全省前列。

7月8日,《新华每日电讯》1版刊发《15分钟“圈”出美好生活》,讲述我市15分钟便民服务圈,让市民真切地感受到了城市公共服务水平和质量的提高。

7月9日,《人民日报》2版刊发《许继社区的幸福密码》,讲述许昌解决群众关键小事,倾力打造15分钟便民圈,提升群众幸福感。

“获得今天的成果并非偶然。在许昌,这几年有一个很直观的感受,政府的钱都花在了刀刃上,医疗、文化、体育、养老等公共服务设施建设持续不断,标杆越来越高,老百姓拥有了获得感。”许继花园居民达伟说。

农业机械化、智能化,粮食生产“根基”更牢更实

7月7日,《农民日报》以《“藏粮于地”的中原担当》为题,报道了建安区高标准农田建设情况。

“我看新闻上报道了俺建安区的农田,就跟俺家田一样,田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能浇、涝能排。”建安区陈曹乡万庄村村民万子荣在建安区陈曹乡承包了1300亩高标准农田。他说,现在只需要动动手指头,300米长的全自动喷灌机就将水雾均匀地喷洒到麦田里。

“工作了这么多年,我可以说是许昌农业发展的见证者和推动者。我认为取得现在的成果是必然的。”我市农业专家周炳臣说,“我市农业快速发展,离不开政策支持。近年来,我市集中打造了一批‘田地平整肥沃、灌排设施完善、农机装备齐全、技术集成到位、优质高产高效、绿色生态安全’的高标准永久性粮田,为扛稳国家粮食安全作出积极贡献。”

“看到新闻报道振奋人心。”市农业机械试验鉴定推广站站长纪国强说,“我市自主开发‘智慧农机’测亩计产系统,帮助农民在农忙时节快速联系到附近的收割机。建安区五女店等地还开设了农业合作社,农业机械化程度不断提高。”