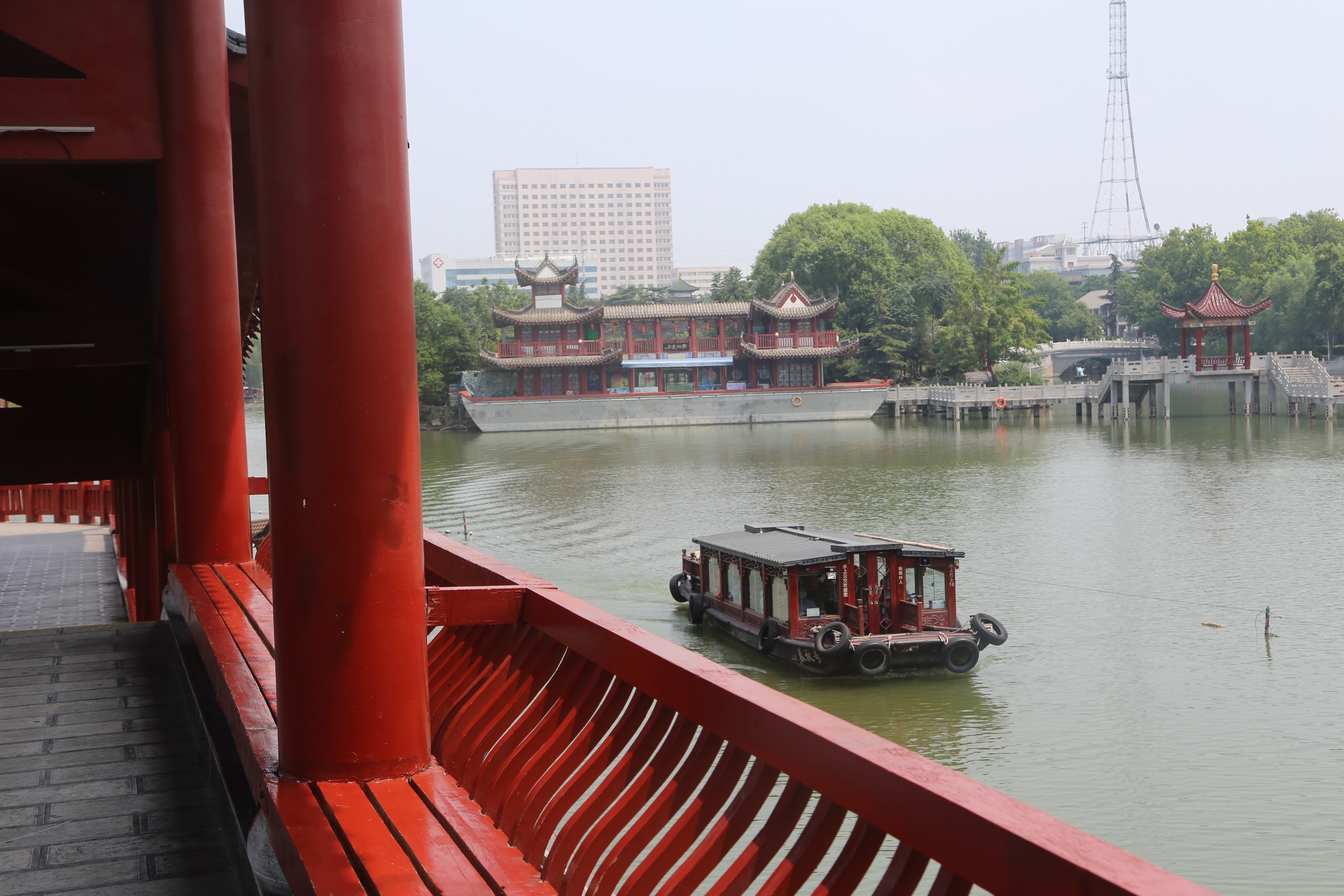

作为许昌市民休闲、娱乐的重要场所,从新中国成立至20世纪80年代初,源于东汉、盛于唐宋、依托小西湖而建的西湖公园一花独放,成为许昌市民的“后花园”。从1958年建园至今,西湖公园半个多世纪以来的变化,成为许昌城市发展的一个缩影。

公式 记者 孙学涛 通讯员 胡哲敏

西湖花园1953年筹备、1958年建立

“我是在西湖公园建园3年后来到许昌工作的。”7月14日,82岁的雍来云看着西湖公园的夏日美景,不仅感叹,“我的人生经历与西湖公园难解难分。”

雍来云是周口西华人,1961年来到许昌工作,曾任市公园管理处副主任。他和老伴儿王玉枝同为西湖公园退休职工。进入西湖公园,两位老人脸上露出回到“老家”的神情。

“八角亭,变成了德星亭;仙鹤假山,变成了群贤聚会雕塑群;小银杏、小法桐,长成了参天大树。”雍来云说,现在,许昌的公园、花园、游园,湿地、绿地,河湖水系越来越多、越来越美。但在他心里,最值得游玩的还是西湖公园,“这是许昌市民的‘后花园’啊”。

事实上,西湖公园一度相当破败。新中国成立前,历经战火,小西湖的古建筑荡然无存。新中国成立后,小西湖才得以重生。

据历史资料记载,1953年,西湖花园筹备组成立;1958年,西湖花园正式建立,面积为230多亩。

雍来云回忆道:“当时,只有现在的德星亭和东城墙的位置是陆地,其他地方都是水。”

“1962年,西湖花园改称西湖公园。”在雍来云的印象中,西湖公园1963年至1968年为许昌市园林管理所,1968年至1972年为许昌市道路园林管理所,1972年12月底才被称为许昌市西湖公园,1984年成立许昌市公园管理处。

西湖公园刚开始既没有围墙也没有门

在雍来云的印象中,西湖公园起初既没有围墙也没有门。他的话得到西湖公园几位退休老人的印证。

20世纪50年代中期,许昌第一完中(位于今许昌市一中)与小西湖仅隔一道城墙。城墙有七八米高,东高西低。常有学生翻过城墙,到小西湖游玩。

那时的城墙为土城墙,年久失修,很容易爬上去。后来,根据上级指示,各单位纷纷派人挖土拆墙,将小西湖东侧的城墙夷为平地。

“我来上班时,这里只有十几间房子,在现在的盆景园西部。此外,岛上有个花房。东城墙拆除后,有关部门在那里种了一些冬青,留了一个缺口,算是东入口。”

1962年,钢厂、烤烟厂、牛奶站的部分职工调至西湖公园,西湖公园归许昌专区建委管辖。

“职工有40多名。公园建设初期,各单位都派人来挖河清淤。”雍来云说。

西湖公园真正意义上的第一座大门是南门。据雍来云回忆,西湖公园1963年开南门,1978年开西门,1981年开东门(清虚街北段)。

20世纪60年代,西湖公园红莲岛南边有一座湖心岛。湖心岛被炸后,西湖公园西面建起大门和围墙。

进入21世纪后,为了支持我市园林城市建设,西湖公园西侧的围墙和北侧的100多间门面房改为透绿护栏。

2012年,我市对西湖公园进行大规模的提升改造。西湖公园以生态提升为主线,凸显水体和植被,使外墙全部透绿,绿化率在90%以上。

2017年上半年,北护城河(西湖公园段)进行景观提升,西湖公园北部的护栏和家属楼被一一拆掉,建安大道西段建起驳岸、人行桥,街道和公园融为一体。走进建安大道西段,仿佛置身于西湖公园。

2019年,西湖公园西围墙拆除后,465米的绿色休闲步道让市民不走大门即可入园。一步一景,西湖公园成了城市会客厅。

西湖公园于1974年第一次收门票

雍来云介绍,西湖公园建立之初,承担着城市园林绿化、花木培育等工作。

20世纪60年代,还没有劳动路,如今的西湖南街至许昌市少儿图书馆之间的大片土地都是育林基地,培育毛白杨、法桐、槐树、柳树等树种。小西湖旁的城墙彻底拆除前,上面种有不少泡桐树和苹果树。

1972年,西湖公园升级改造,建起围墙。经过两年多的闭园改造,1974年8月1日,西湖公园重新与市民见面。

开园当天,西湖公园内人头攒动、摩肩接踵。

“重新开园一段时间后,售票工作才步入正轨。我在南门把门,西湖公园第一次收门票,2分钱一张。”雍来云回忆道。

西湖公园的门票20世纪80年代先后涨到1角、2角,1994年涨到5角,1997年涨到1元。2005年10月1日起,西湖公园免票开放。

部分家庭至今珍藏着西湖公园门票。在古玩交易网站上,1角、2角、5角和1元的西湖公园门票均有出售。