核心提示

夏季,暴雨常常不期而至,防汛成为每年季节性工作重点。目前正值“七下八上”的汛期,我国南方多个城市遭遇了较严重的洪涝灾害。作为内陆城市,许昌境内虽无大江大河,但历史上也曾出现多次洪涝灾害。近年来,随着水系的治理和水利工程的修建,我市防汛能力不断提升。新中国成立以来,我市发生过哪些洪涝灾害,防汛工作发生了哪些变化?本期《许昌往事》,我们一起关注许昌防汛那些事。

降水分布不均,许昌曾发生多次水灾

“受西太平洋副热带高压、西风带、高原积雪及全球气候异常等因素影响,2020年汛期,长江中下游地区降雨量达498.5mm,较常年同期偏多64.3%,为1961年以来历史同期最大。南方多个省份的强降雨引发了内涝、山洪等灾害,已致千万群众受灾。”进入汛期以来,家住市区新兴路的李德厚老人每天都会关注手机上推送的有关防汛的消息。

李德厚是郑州人,毕业于武汉水院(现武汉大学水利水电学院)。“20世纪50年代末,我到襄城县从事水利工作,后到许昌地区水利局担任防汛科科长,与水利工作打了近半个世纪交道。”虽已年过八旬,但李德厚身体硬朗,思路清晰。

许昌处于南北气候过渡带和山区平原过渡带,年平均降雨量为698毫米,受东南季风影响,降雨时空分布不均,年际、年内变幅很大,年降雨量的60%至70%集中在汛期。

“许昌降水分布不均,首先是因为夏天常见的对流性降水强度本身就分布不均,也与我市所处纬度、地形等地理因素有关。”市气象台高级工程师王东平说。

“许昌境内,只有位于襄城县的北汝河径流量较大,市区内的清潩河等河流径流量并不大。因此,大型水灾不多见,但历史上也曾发生多次水灾。”李德厚说。

1993年版的《许昌市志》中记载:“许昌市因属大陆性季风气候,多旱、涝、风、雹等气象灾害。许昌市境内影响农业生产、国民经济发展及人民生活的自然灾害有旱灾、水灾、虫灾、风灾、冰雹、霜冻和地震等。其中,旱灾、水灾危害最大。”

据统计,从明洪武元年(公元1368年)至1987年,市境内发生各种大灾害85次。其中,旱灾10次,水灾22次,虫灾11次。

“明万历二十一年(公元1593年)五月至七月,大雨,许州城郊、禹州成灾,小麦腐烂,仅一成收,秋季又成灾。是年大饥荒,人吃人。”“1919年7月至9月,许昌县、长葛县、鄢陵县连降大雨,河道漫溢决口,许多房屋被冲塌,京汉铁路被冲毁。”《许昌市志》中关于许昌历史上水灾的记载触目惊心。

“75·8”特大洪水,造成巨大损失

由于暴雨突发性强,而且许昌西部山区紧接东部平原,地势坡降大,一旦遇到暴雨,山洪直泻平原,预见期短,防御难度大。“改革开放前,除了大旱年份外,每年都会出现或大或小的汛情。”李德厚说,最大的水灾就是“75·8”特大洪水。

1975年8月5日至8日,受“7503”号台风带来的暴雨影响,淮河流域洪汝河、沙颍河上游及长江流域唐白河上游发生了罕见的特大洪水,许昌南部受灾严重。

今年76岁的袁国忠是土生土长的许昌人,与李德厚一样,也曾在武汉水院就读,学习的是水电站建筑专业。1970年毕业后,他到郾城县水电局技术组工作。当时,郾城县属于许昌地区管辖。

“1975年夏,我被抽调到郾城县防汛抗旱指挥部。”袁国忠说,当年8月的那场暴雨是真正的倾盆大雨,“盆伸出去,顷刻之间就满了。而可怕的是,这样的雨连续下了好几天。”

那段时间,袁国忠和同事们每天都值班到深夜,定时向市里、省里汇报汛情,落实上级的抢险措施。有一天下午,袁国忠的同学找到他说,自己的家人被困在离县城4公里的孟庙乡电厂,希望他和自己一起去给他们送些食物。

“当日下午4点,我俩用塑料袋装着食物出发了。”袁国忠说,“县城地势较高,没被淹,出了北关就是一片汪洋。我俩把自行车放到老乡家,带着食物向孟庙乡电厂游去。一路上,我们专找有树的地方游,这样不但能保证安全,还可以在累了的时候抱着树休息一下。”

当日晚上10时,游了6个小时后,袁国忠和同学终于到达了目的地,“我们从孟庙乡电厂的大门上方游进了院”。然而,让他们没想到的是,院中水面上漂满了木头。

“我们只好将装有食物的塑料袋往前甩,然后憋口气从木头下潜过去。估摸着到了食物所在的地方,再从木头的间隙钻出来,继续往前甩食物。”

就这样,用了一个多小时,他们才到电厂二楼。为了不耽误上班,第二天一早,袁国忠又游了回去。“游的过程中能感觉到脚下就是高高的玉米秆。”袁国忠说,由此可见当时的水有多深。

资料显示,“75·8”特大洪水影响郾城、舞阳、叶县、临颍、鄢陵、襄城、漯河7个县(市)共62个公社,受灾人口194万人,受灾面积315万亩,倒塌房屋103.8万间,死亡314人。

兴修水利靠人工,防汛设施较简陋

新中国成立初期,由于河道长期得不到治理,江河水患肆虐。《许昌市志》中记载,1951年6月至9月,许昌县连降暴雨,颍河、清潩河等漫溢决口,淹农田41万余亩。

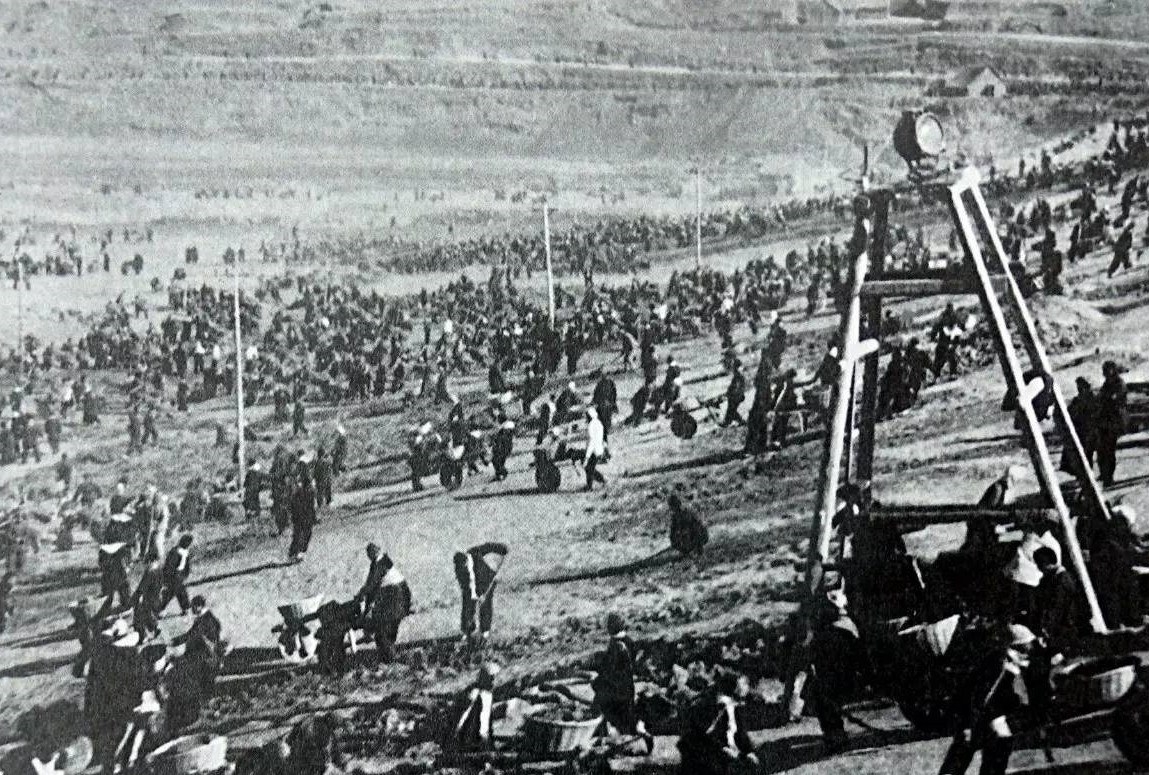

1950年10月14日,政务院发布《关于治理淮河的决定》,制定了“蓄泄兼筹,以达根治目的”的治淮方针,开创了人民治淮的新纪元。此后不久,禹州白沙水库拉开了建设大幕。这个由国家投资数千万元,河南省政府牵头组织,禹县、叶县、鲁山、登封、密县等14个县的民工10多万人兴建的白沙水库,于1951年3月破土动工。当时没有大型机械,运送砖石几乎全靠人力。

经过两年多的艰苦施工,1953年8月,白沙水库建成蓄水。1956年,白沙水库进行了扩建改造,主要项目为主坝翻修加高、输水洞扩建、溢洪道扩建。1957年12月30日,扩建改造完成。我市对河道的整治也在同步进行。1950年和1953年,我市对颍河进行了两次疏浚整治,为市内河道排水打开了出路。从1955年起,我市对清潩河等洪涝灾害较频繁的主河道及大部分中小河道进行了不同程度的疏浚和治理。

然而,受当时条件所限,改革开放前,河道的防洪能力不高,通信设施和防汛设施也较落后。“防汛抗旱指挥部在研判数据后,如果发现某堤段水位超过警戒水位且有继续升高的趋势,就要赶紧通知该堤段附近村子的村民上堤巡查。”袁国忠说,这件在今天看来很简单的事在当时并不容易。

“20世纪70年代,每个村只有一部电话。防汛期间,如果要下达指令,只能通过总机层层转接。洪水将电线杆冲断后,通信会随之中断。”袁国忠说,20世纪80年代前后才出现对讲机。虽然对讲机加快了信息传递的速度,但有效距离并不远,821防汛电台也在这一时期才出现。

除通信设施不发达外,防汛物资种类也很少。“当时,防汛物资只有木桩、麻袋、铅丝笼等。”袁国忠说,麻袋用于装沙土,木桩用于保护堤坝,铅丝笼就是铁丝做的笼子,里面装上石头后可以用来堵决口。