□ 记者 孙学涛 通讯员 李启东 张丽华

传拓是以纸紧覆金石器物的文字、图画上面,然后用墨打印。在传拓过程中,有一套技术方法,故名传拓,也称金石传拓技法。2019年,许昌王氏传拓技艺入选第五批许昌市市级非物质文化遗产代表性名录。8月17日,记者对此进行了采访。

清末至今已传五代

清碑、清水闷纸、扫刷上纸……

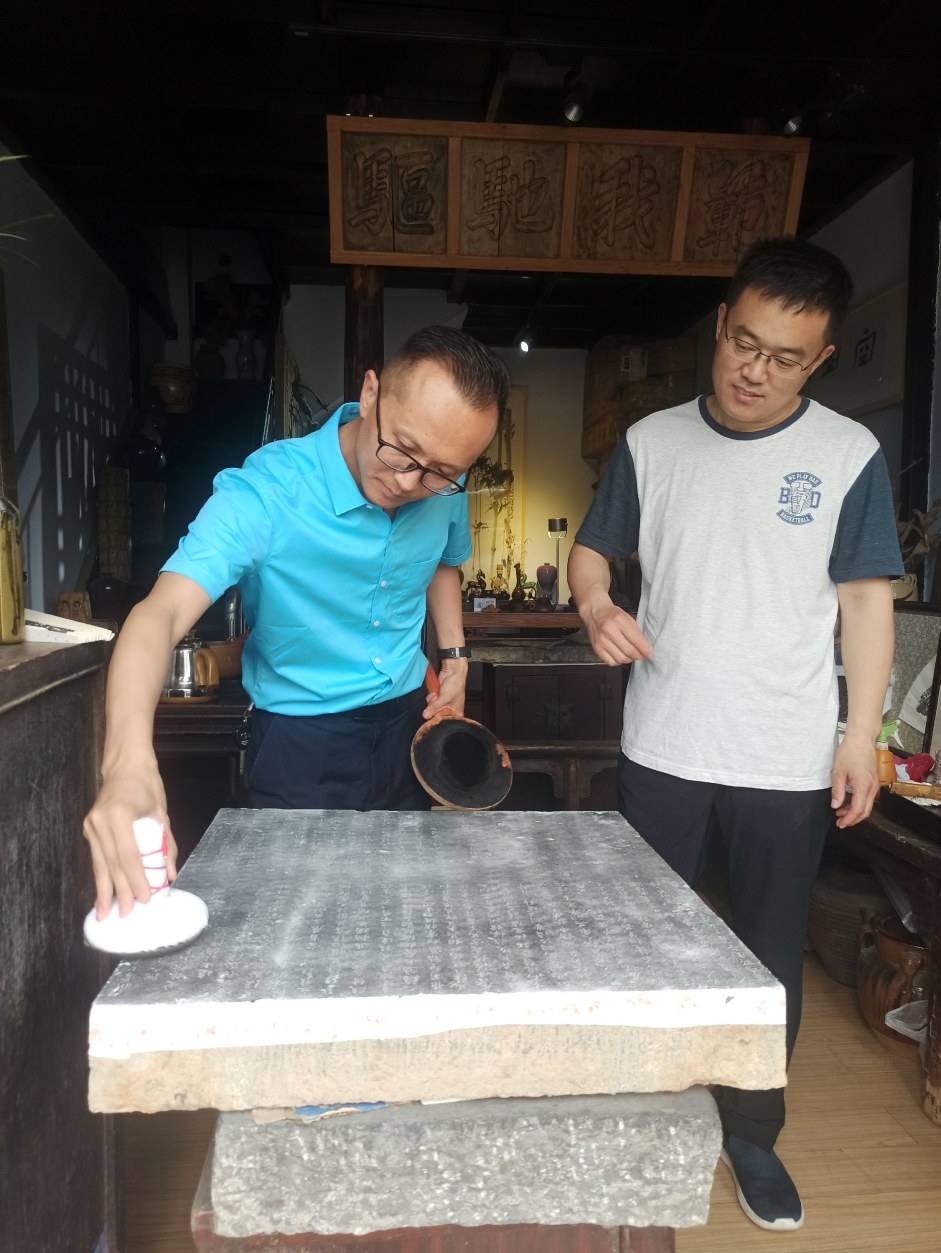

8月17日,在位于延安路北段附近的许昌王氏传拓技艺传承人王超的工作室里,他一边演示传拓技艺,一边介绍这一技艺的渊源与传承情况。

王超的祖上世代居住在建安区小召乡南寨村。其先祖王弘为清光绪年间人,屡试不第,此后弃文经商,搞长途贩运。由于有一定的文化功底,王弘每到一处,经常留意各地的门额、牌匾,揣摩其书法价值,尤其对碑帖、石刻感兴趣。一次,他在新疆哈密贩卖水果时,遇见一精通传拓技艺的老人,人称“王师傅”。因为老人和王弘同姓,所以两人甚是投缘,王弘便留在哈密跟随王师傅学习传拓技艺。两年后,他学成返回老家,对王师傅的传拓技艺不断完善,因此传拓技艺突飞猛进。

“他不使用任何胶类和白及水,基本上不用打刷和木槌,扫刷就能完成上纸程序,成为当时远近闻名的传拓高手。”王超说,“许昌王氏传拓”的名声,就是从那时候叫响的。

王弘去世后,其子王先承子承父业,并对传拓技艺进一步完善。20世纪六七十年代,第三代传人王泉河返回故乡,将传统技艺传授给其子王明升。改革开放后,第五代传人王超承续祖业,并致力碑帖收藏。王超在做好本职工作之余,多次免费举办学习班,手把手地传授传拓技艺,受到业内人士的一致好评。

有“一把扫刷走天下”之称

王超介绍,许昌王氏传拓技艺不使用任何胶类和白及水,有“一把扫刷走天下”之称,工序包括清碑、清水闷纸、扫刷上纸、敲打、行包、揭纸等。

所谓清碑,就是用湿毛巾清理擦拭物体,把碑面清理干净,使所拓的花纹或文字尽可能清楚。在此过程中,杜绝使用刀子、金属等坚硬工具清理,以免毁坏所拓物件。

然后是清水闷纸。根据所拓对象大小,选用相应大于物体的纸张。如果拓大碑,可采用拼纸法,即纸张重叠1厘米,分层留口,叠成15厘米左右放在清水中,浸透后拿出来,再用两张干纸加两张湿纸挤去多余水分,达到不粘手、不黏物的目的。

接下来是扫刷上纸。将闷好的湿纸按照留口的顺序还原纸张,单层敷在所拓器物之上,用扫刷扫出气泡裹实器物。纸张要扫平整,不能有折痕,不用任何胶水等黏合剂。在扫刷上纸过程中,扫刷与纸张呈75度角,力度适中,这样纸张不易破损。

然后是敲打。用木槌敲打纸边缘进行封边,如果纸扫刷不实,可打实;如果纸缺水,可用毛巾湿水把纸润湿。

纸完全干后便开始行包。其手法主要有三:一是拍拓。二是擦拓。擦拓比拍拓省时省力,但是这种方法不易掌握。三是拍拓、擦拓交替使用。

最后一个环节是揭纸。墨不透背,拓完之后要迅速揭纸。揭纸时要保持纸的完整,从边向里揭,然后叠好,收拾工具。这样,打出来的拓片正面墨迹鲜艳、图案清晰,背面墨不透纸、洁白如初。

将不断扩大传承队伍

“传拓技艺是我国一项古老的传统技艺。许多已散失、毁坏的碑刻,因有拓片传世,才能了解原碑刻的内容。”许昌市民协主席韩晓民说。

许昌市非物质文化遗产保护中心主任陈若军说,制作拓片是一项既复杂又枯燥的工作,现在的年轻人即使喜欢也不会专门从事这项工作。传拓技艺的传承人越来越少。

为了更好地传承弘扬这一技艺,他们将成立王氏传拓技艺专项保护小组,制定相关传承计划,以王氏传承人王明升、王超为主体,开展合作教学,不断扩大传统技艺的传承队伍。