核心提示

随着经济的高速发展,如今国人的餐桌日益丰富起来,但每年浪费的食物很惊人。面对严重的餐饮浪费现象,习近平总书记作出了关于坚决制止餐饮浪费行为、切实培养节约习惯的重要指示。

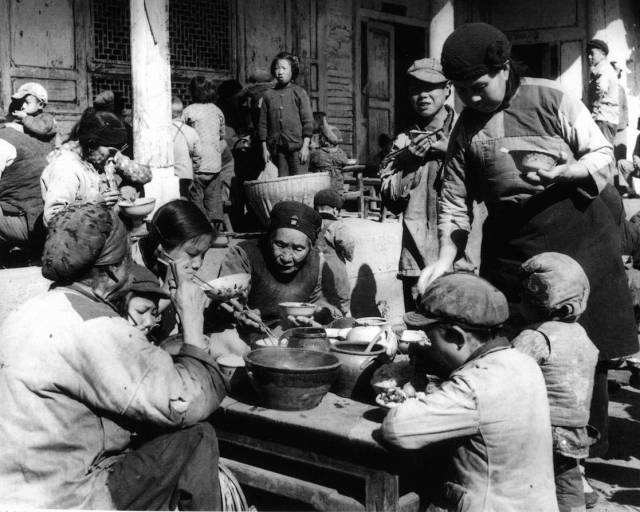

一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。尤其是“三年自然灾害”时期,“粮食就是生命”,这是经历过那个时代的老一辈人的共识。

67岁许爱军:“每天放学步行穿过县城就为吃上一口玉米饼”

“早上的馍一人一个;中午的面条找不着;晚上的汤照月亮,小孩儿喝了爱尿床……”67岁的许爱军至今仍对“三年自然灾害”时期坊间流传的顺口溜记忆犹新。

“这是当时人们生活的真实写照!”许爱军说,在时段不堪回首的岁月里,不少人得浮肿病,树上的树叶、地里的野菜都被人采摘一空。

许爱军出生于工人家庭,家境优渥的她5岁时被父母送至幼儿园上学。

她清楚地记得1958年上幼儿园的第一年,她的早餐通常是两个小白馒头和一碗白粥,午餐是大米炒菜或者白面条,晚饭是馒头和鸡蛋稀饭,上午和下午两餐之间还有水果或点心。到了第二年,早餐的馒头减为一个,中午的大米炒菜变成了汤面条,加餐也减量了。

老师们的碗里已经不见白面,变成了杂面条。以前,老师带着她们外出慰问演出时人们总会给他们一些小面包、小点心吃,后来就变成了两块小小的煮红薯。

1961年,许爱军上了小学。“那时,学校和母亲的单位仅一墙之隔,放学后我跟母亲到她单位食堂吃饭。那时,吃得最多的是麦秆儿、豆秆儿磨成粉掺红薯面做成的杂面条和能照见人影的红薯面稀饭。偶尔厨师们会用红薯干掺红薯叶做成馅儿蒸包子改善生活,工人们能高兴好几天。”许爱军回忆,最困难的时候,母亲所在的工厂会停工几天,男女老少集体到野外摘树叶、挖野菜,回来做成菜粥吃。

“我印象最深的是跟母亲在工厂开会,工人们坐在小板凳上一个个无精打采的样子,不少人的腿伸出来一按一个坑。厂里为了照顾得浮肿病的工人,一人多给1公斤黄豆。即使这样,对饥肠辘辘的人们来说也无济于事。”许爱军说,父亲所在的机关食堂伙食稍微好些。为了能吃上一口玉米面饼,她宁愿步行穿过县城到父亲单位食堂吃饭,也不愿去与学校仅一墙之隔的母亲单位食堂。

1963年以后,条件稍微好转,工人们偶尔可以吃到白馍了。母亲从不舍得自己买着吃,偶尔从单位带回家一个,总是留到第二天早上给我拿热水泡了当早餐吃。

20世纪70年代初,人们的生活有所改观。为了不忘本,学校组织学生去野地挖野菜,学生们又从家里拿来玉米面、红薯干、高粱面等,在学校支起大锅做“忆苦思甜饭”吃。

87岁赵春水:“红薯稀饭吃不饱,得浮肿病后两条腿肿得可粗了”

“那是一段艰难的岁月,如果可以,我希望它永远封存在记忆里。”提起“三年自然灾害”时期的“饥荒”,87岁的赵春水老人眼泛泪花。

“我印象比较深的一件事是我在县委办公室工作的时候,有次下乡到河街乡河街村,在食堂里看见一个农民两条腿肿得像两根粗树桩,明光发亮。十几天后,就听说这个人没了。”赵春水回忆说。

困难时期,国家向干部们一个月供应14.5公斤粮食,每个月还要扣除1公斤节约粮。1960年,我调到了许昌地委组织部工作。当时,我们在机关食堂吃得最多的饭就是红薯稀饭、黑窝窝头。同事中有人营养不良,得了浮肿病,两条腿肿得可粗了,食堂这才另开了一个小灶,专门给生病的干部们做稀汤面条改善饮食。

赵春水回忆,当时食堂里有张、陆两位打饭师傅。张师傅每次给大家打饭稍欠一点儿,陆师傅人实在,打得稍微多点儿。同事们为了多吃上一口饭,宁愿在陆师傅那里排长队也不愿到张师傅那儿打饭。

吃不饱的日子,一年到头基本上见不到油花和肉腥。同事们常年吃水煮菜,不见油花,刷碗时用水轻轻一冲就干净了。当时,一位女干部的爱人调到了鹤壁市工作,写信说那边的伙食比家里的好。咋好?刷碗时见到油花了。

“我的大儿子和二儿子分别在1957年和1959年出生。大儿子3岁多时身体非常瘦弱,每周把他从幼儿园接回家时总是一副有气无力的样子,我总在小煤炉上烤点儿红薯、胡萝卜给他啃。二儿子出生后,他母亲坐月子吃不上鸡蛋没奶水,这可急坏了我。我跑遍了商店和大街小巷,最后一个叶县卖鸡蛋的人卖给我四五十个鸡蛋。不承想,这些鸡蛋是没孵出小鸡的坏蛋,根本没法打成荷包蛋。”赵老回忆到这里,眼圈有些泛红。

还有一件让他终生难忘的事是单位发了些肉票,他想买点儿肉包饺子让孩子们好好吃一顿,谁料饺子刚下好,一位他下乡时结识的朋友造访了。看到刚出锅的饺子,朋友一口气吃了两大碗。饺子快被吃光了,孩子们敢怒不敢言。客人走后,他们哭声大作。

“那个年代走过来的人对粮食都怀着一种敬畏、感恩的心态。”赵老说,忆苦不是一味地以苦思苦,而是深刻警醒自我,提高人们在和平时代的粮食危机意识。思甜也不是一味地以饱为饱,饱足浪费,而是要倡导厉行节约,反对铺张浪费。

70岁燕金怀:

“观音土掺糠炕馍吃着香、耐饿,但吃完肚胀腹痛,排便难”

“听说过‘石头馍’吗?10岁的我拿个柳条篮子,随大人到离家25公里的山上搬石头,这种石头黄中夹白,用镐子敲碎碾成面,这种面学名叫‘观音土’,面过箩筛后掺麦糠炕成馍。馍很硬,需用牙一点点咬,嚼在嘴里越嚼越香,但吃完后会肚胀,小腹疼,排便难。”作为“三年自然灾害”时期的过来人,70岁的燕金怀老人至今对吃“石头馍”的经历记忆深刻。

在燕金怀的记忆里,1958年之前的生活还是不错的。那时候,村民们吃大锅饭,生产队的厨师们蒸白面馍管吃饱。然而,1959年之后,别说是白面馍了,能填饱肚子已经算不错了。

“那时候,我父亲在林场工作,母亲和村民一起修水库,留下年仅9岁的我一个人在家。每天饭点时,我就抱着黑陶瓷罐来到食堂,由在食堂工作的姨奶帮忙打饭,然后带回家和本院的一个奶奶一起吃。我记得早饭通常是玉米糁和黑窝窝头,午饭是杂面条,晚饭是能照见人影的红薯面稀饭。”燕金怀说,1960年,母亲回家后,每天到食堂打饭的任务就落到了母亲头上。令他印象深刻的是,母亲总把稀饭里的面疙瘩还有红薯叶面条里为数不少的面条挑出来给他吃,再去地里挖些野菜或摘些树叶放在汤里煮了吃。

提起吃过的树叶和野菜,燕金怀仍对当时的味道记忆犹新。麻食菜很美味,但通常早早都被人挖走,很难吃到;“羊角叶”是一种和柳叶相似的树叶,但比柳叶厚、光,味道苦涩,煮过后放一晚上去了苦味才能吃;“麦塞子”浑身长满了软刺,嫩的时候吃着尚可,长老后即使煮熟吃还是扎嘴。

最困难的时候,人们把麦秆儿、红薯秆儿煮出淀粉熬成稀饭喝,也把发霉后的红薯干淘洗干净后磨成红薯面擀面条吃。生活条件好转一些后,大人们就把萝卜缨、红萝卜梗等腌制成泡菜吃。

“那时我吃过最好吃的东西就是用猪油炒的大葱豆腐,真香啊!那滋味让我至今难忘。”燕金怀说,如今,吃饱早已不再是一种奢求。但俗话说,即使粮食万担,也要粗茶淡饭。在日益丰富的餐桌前,如何让节约成为国人的一种习惯,才是我们该好好思考的问题。