□ 记者 王增阳 文/图

说打油诗也好,说顺口溜也行,钧瓷大师王金合在很多场合喜欢背他创作的小诗。这些小诗有长有短,有好有坏。很多时候,背的人欢愉,听的人开心。没有人去深究这些小诗的格律、音调,但能从朴实的语句中感受到王金合对钧瓷艺术的热爱和执着。

初秋时节,记者前往王金合主理的窑口天合坊,看到展厅中大大的桌子上不仅摆放着几件刚出窑的钧瓷精品,而且摆放着吴冠中、莫奈等知名画家的作品集。除此之外,王金合创作打油诗的稿纸又厚了几分。想来,近段时间,他又创作了不少打油诗。

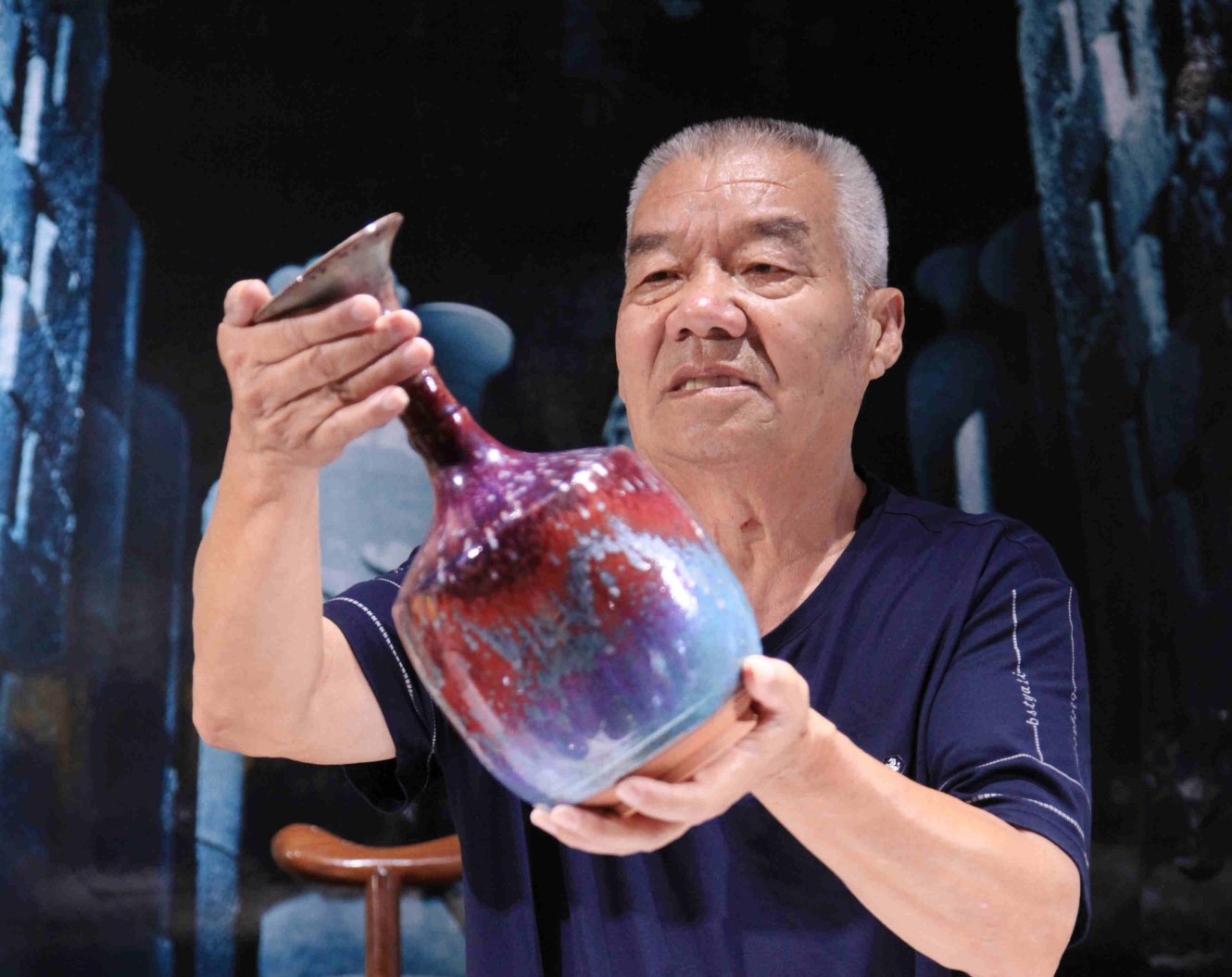

“来来来,看看这件作品,画面像不像九曲黄河盘桓在中华大地上。”说话间,王金合脱口而出一首打油诗。这首打油诗贴合作品,用词幽默,语句通顺。

用打油诗来抒发情感、歌颂钧瓷、记录生活,对于从事钧瓷烧制60余年的王金合来说,几乎成为一种生活习惯。厚厚的几本稿纸,是他在辛勤烧制钧瓷之余最好的休闲和放松。从16岁进入当时的国营瓷厂,王金合已经在钧瓷行业辛勤耕耘了60余年。20世纪70年代,王金合与妻兄杨富州在家中建了一座窑炉,悄然研发自己心仪的钧瓷作品。从小窑到大窑,从仿宋、仿清到现代钧瓷的釉色研发,王金合不断将自己的钧瓷烧制技艺推向更高领域。在实践中,王金合认为,炉钧同样可以在烧成方式和窑炉结构上进行改变。炉钧不仅能在小窑中烧,而且能在大窑中烧;不仅能用炭烧,而且能用煤烧。

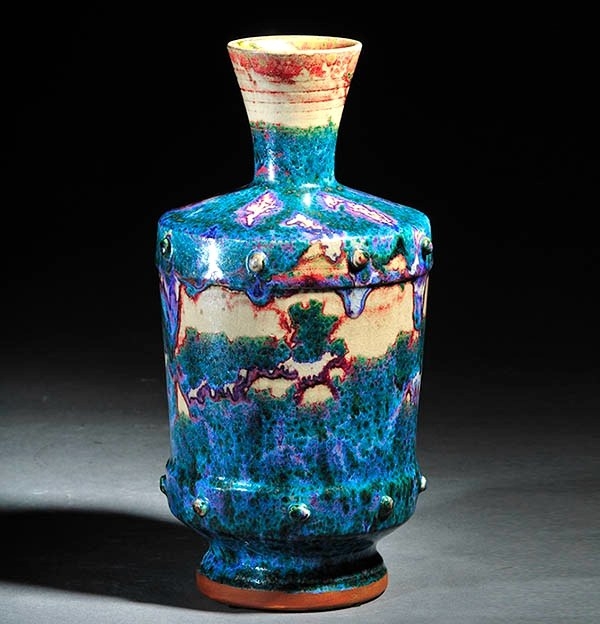

2005年,在驺虞河畔,王金合建立了自己的窑口,立起了5立方米的大窑炉。一年后,王金合在这座煤烧大窑中烧出了精美的炉钧作品。他突破了一窑一器的局限,每窑均能装烧几十件钧瓷。在釉色花式上,王金合的炉钧之美自成一派。

尽管已经70多岁,但王金合依然不断探索着钧瓷的釉色之美,致力将钧瓷上没有出现过的色彩烧制出来。在王金合看来,钧瓷的釉色之美是自然造化与钧瓷艺人辛勤探索的结果。王金合不断摸索,用大窑烧出小炉的效果,用煤烧实现炭烧的效果。王金合在窑炉上改结构,在釉料上改配比,在烧成上寻规律,历经磨砺,终成正果。

王金合创烧的炉钧在这方面堪称代表:釉色对比强烈、色彩丰富,浑然天成,自具风华。不少作品的釉彩或青绿绵绵,或桃腮粉红,或金斑盈面,或红绿交错,华美如重彩油画、神奇如泼墨丹青。其窑变图像有的似印象派莫奈的画作,有的像吴冠中的画作,形成一幅幅自然天成的瑰丽图画。

“生于42年,烧钧一生;日出而作,日落而息;七十余载,风霜雪雨;季节交替,钧者人生。”这是王金合在简单介绍自己与钧瓷结缘的一生。

“窑炉建造,原料选择。釉料配比,精细研磨。手工成型,施釉厚薄。温度高低,气氛强弱。化学反应,天气巧合。火的魔术,人人琢磨。中国炉钧,窑变如画。意象万千,天地造化。”这是王金合用简单的语句对钧瓷烧制技艺进行简单的描述。

“塞尚吴冠中,他俩都画松;金合不会画,烧出迎客松。”“青山绿水云霄间,树林森列柳如烟。千年传承有神韵,天合窑变自然呈。”这些诗句的背后,都是一件件精美的作品。而王金合创作最多的,就是关于自己作品的诗句。

“白天想来夜里盼,咋为钧瓷作贡献。创业创新靠实干,烧出精品是好汉。古铜釉色虎豹斑,百年锈斑今朝现。昔时炉钧展新颜,七旬老翁再加鞭。”这是王金合在表达自己老骥伏枥、壮心不已的心情。

60余年的钧瓷烧制生涯,使王金合依旧保持着对钧瓷色彩之美的执着追求。他引领大窑煤烧炉钧的技艺革新,丰富和提升了钧瓷釉色,开创了炉钧艺术的一个新天地。下面这首打油诗,就是他多年来对钧瓷艺术难舍之情最深切的体现:

“钧瓷之都,中国神垕。宋时烧钧,历代传承。古镇风貌,得天独厚。七里长街,瓷窑遍布。肖河之水,镇区东流。驺虞桥上,往事回首。鼓乐阵阵,琴声悠悠。古寨古街,古院坐落。百灵翁庙,焚香祷告。花戏楼台,民间风貌。天合厂院,肖河岸边。门前流水,坐北向南。天合炉钧,窑烧而成。南北精华,融会贯通。北极冰花,金斑金钉。铜崖金挂,青天明镜。北国风光,江南美景。塞尚梵高,莫奈冠中。无力作画,窑变而成。”