□ 记者 张铮 文/图

几天前,81岁的环卫工人冀丙林走完了生命的最后一程。家属在给他换衣服时,在他的衣兜里找到了已经被磨破的遗体捐献申请书。冀丙林的妻子杨玉珍放声大哭。她没想到这张纸质的遗体捐献申请书,老伴儿会贴身存放5年多。

那么,冀丙林捐献遗体的背后,有着怎样感人的故事?9月14日,记者对此进行了采访,并从市红十字会了解到,冀丙林是我市第3位遗体捐献者。

爱的悼念

捐出遗体,生命终点最后的“馈赠”

9月14日上午,记者见到了冀丙林的弟弟冀丙祥。他一脸悲伤,在讲述的过程中不停地擦拭眼泪。“一个星期了,我到现在都没有缓过神儿。哥哥就这样走了?”冀丙祥说,按照中国人的传统丧葬习惯,人死后是要入土为安的。他哥哥无偿捐献了遗体,连骨灰都不要,精神境界很高。

冀丙祥又擦拭了一下眼泪,哽咽着说:“这些天,最让我接受不了的就是哥哥走后,家人只能把思念放在心底。”

9月7日,冀丙祥早早地来到医院接哥哥出院。“我哥哥患的是肺纤维化的病,是一种比较难治的疾病。那天医生说我哥哥的病情有好转,让出院回家休养。”冀丙祥说,让大家措手不及的是,冀丙林回家刚一个小时就出现了呼吸困难等症状,等再送到医院时已经意识不清了。

在市中心医院的急救室里,医生进行了急救,还是没有救回冀丙林。冀丙林被宣告死亡后,其儿子冀凯按照父亲生前的嘱托,拨通了市红十字会的电话。很快,郑州市红十字会、许昌市红十字会和河南中医院大学的志愿者、专家,以及冀丙林生前所在单位的领导赶来了。在举行了一个简短的仪式之后,冀丙林的遗体被送到开往郑州河南中医院大学的救护车上。工作人员、志愿者、家属向遗体三鞠躬,最后一次向他告别。

救护车逐渐远去,冀丙林的家人却一直待在原地,泪水打湿了脸庞……

爱的行动

办理捐献手续,特意说明不留骨灰

冀丙林是市城管局环卫处的一名退休环卫工人,十几岁就拿起扫帚,在工作岗位上忙碌了近半个世纪。

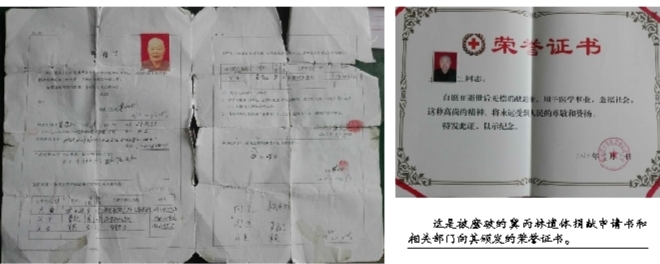

去世后捐献遗体,并不是冀丙林的临时决定。“这是老伴儿去世后,我给他换衣服时找到的。真没想到这东西他贴身存放了5年多。”杨玉珍的双手颤抖着,拿出一张已经被磨破的申请书。记者看到,这是冀丙林自己填写的遗体捐献申请书,时间是2014年11月18日。

“在此之前,我们不知道他想要捐献遗体。”杨玉珍强忍着心中的痛苦告诉记者,这张遗体捐献申请书是冀丙林自己到市红十字会填写的,因为需要家属签字,家人才知道他有这样的想法。

在随后的一个多月里,冀丙林开始做家人的思想工作,说:“将来我去世后,要把遗体捐献出去,你们就同意吧!”

年轻时的冀丙林患过肺结核,而且身体经常出现白细胞升高、浑身酸疼的症状。退休后,他又患了肺纤维化的病。“我父亲身体一直不好,尤其是他白细胞升高的这个症状,一直查不出病因。”冀凯说,捐献遗体这个想法,父亲也许很早就萌生了。

冀凯想起了他们父子的对话。“我死后,把遗体捐了吧!”冀凯注视着他,说:“为啥?”冀丙林平静地回答:“捐了对国家有好处。”

“爸,你为啥要捐遗体?”冀丙林的女儿冀莉问父亲。“我的病治不好了,但是医生根据我的身体搞科学研究,以后可以造福更多的人!”冀丙林说。

“我听了这样的话,心里难受了好几天。”冀凯说,“我爸提出捐献遗体,我万分不愿意。但他这是为社会作贡献,我咋会不支持他呢?”

经过几番商定,2015年1月,冀丙林的家人在遗体捐献申请书上签了字。而且冀丙林特意留下了这段话,“我死后无条件地奉献给医学科学事业,为祖国医学教育和提高疾病防治水平贡献自己最后一分力量。不留骨灰”。

爱的延续

无私捐献者不断涌现

“我爸去世前,经常打电话,咨询如何捐献眼角膜。”冀凯说,最后,由于他年龄大,这个愿望没有实现。冀凯说,经过这件事情,他对父亲的做法从不理解变成了理解。他父亲虽然离开了人世,却以另一种方式造福他人。

“虽然没有葬礼,没有祭奠,但是我们把思念都放在了心底。”冀丙祥说,捐献遗体,是生命的延续,也是善的传承。

市红十字会赈济救护部部长周晓林说,冀丙林是我市第三位遗体捐献者。他们敬佩老人的精神,也感谢老人以捐献遗体的方式为社会作最后的贡献。

自2012年以来,河南省成为全国推行遗体器官捐献第二批试点之后,许昌市的这项工作得到了社会各界的支持。

“目前,全市器官捐献有101例,遗体捐献有3例。”周晓林说,捐献遗体和器官既能促进医学科学事业的发展,又能拯救等待移植的患者。

如果市民有意愿成为遗体器官捐献志愿者,可关注“中国人体器官捐献”微信公众号进行登记。需要说明的是,捐献志愿登记,只是一种个人意愿与爱心的表达。而真正完成捐献,不仅需要符合一定的医学、伦理条件,而且必须经过家人的书面同意。