核心提示

质量过硬、有口皆碑……做出的造纸机虽价格不菲,却“一机难求、现钱无货”,远销全国20个省(区、市)。

在潘窑,除了马、菅两大姓氏的种种过往之外,还有那座许昌市兴华造纸设备厂妇孺皆知。三四十年前,凡是能到这里上班的,绝对让人眼气。如今,该厂已经渐渐淡出了潘窑人的视野。而在老厂长李凤岐的心中,该厂的辉煌仿佛就在昨天。谈起厂里的人和事,老人如数家珍。

破草房变厂房,四下漏雨

“厂子从1973年成立,到2003年停产,存在了30年。我是1995年离开工厂的。当时我是厂长,在厂里整整工作了22年。22年呀,我对它的熟悉程度不亚于对儿女的熟悉。”一幕幕场景潮水般涌上李凤岐的心头。这位1945年4月出生、头发花白的老人,站在阳光大道铁路桥附近,看着仅剩的两座精装车间,思绪万千。

“厂里的一草一木,一砖一瓦,一钉一螺,都深深地嵌入我的脑海。”在李凤岐老人的讲述中,时间回到47年前。

为摆脱一穷二白的苦日子,1973年,马保田书记领导的潘窑大队反复探讨,决定克服一切困难筹建大队机械厂。当时创始人有大队会计冯立言、知识青年李凤岐等三人,他们都是潘窑大队考察出来的优秀骨干。

说干就干。在最短的时间里,潘窑大队以最快的速度,腾出大队部的几间房子给工厂使用。“房子是破草房,下雨还漏雨,生产设备是别的机械厂淘汰的。”李凤岐说,厂里没有干部、工人之分,人人都是“多面手”。大家以厂为家,分秒必争。凭着这股永不服输的干劲儿和拼劲儿,工厂没有辜负大队的厚望和村民的期望,在险象环生的困境中生存下来。

“后来,扩大生产建新厂,更是难上加难。”李凤岐老人说,建新厂那段时间,马保田书记整日奔波在大队部与新厂房建设现场。他相信办法总比困难多。大队动员、鼓劲儿,没有砖,就一户户排査,扒掉大队各处无主的废弃房子;没有钉,大队和各生产队就勒紧裤腰带,一分一厘挤钱购买。

就这样,大家你推我奔,七八间红瓦房难以置信地盖起来了,潘窑机械厂以全新的面貌呈现在人们面前。

敏锐捕捉商机,转型造纸机械铸就光辉十年

敢吃第一只螃蟹的潘窑人在经营中敏锐地捕捉到了商机。李凤岐老人说,善于观察和摸索的工人发现,当时许昌及周边小型或家庭作坊式造纸厂遍地开花,但专门生产造纸厂设备零部件的工厂少之又少。

“如果造纸设备出故障无法有效运转,就只能眼巴巴地等着外地厂家抽空派人前来维修或更换零部件。一个小小的配件,影响了一台机器、一条生产线的正常运行。”李凤岐说,于是大家群策群力,通过多方走访考察,迅速论证,最后上报大队形成了统一意见:机械厂一定要抢占先机,立即转型加工造纸厂设备零部件。

就这样,1974年下半年,潘窑机械厂乔迁新址,同时更名为许昌市市郊潘窑造纸设备厂,主要加工造纸厂用胶辊及其他造纸设备零配件,由冯立言任厂长,李凤岐任副厂长。

“由于反应快、定位准、产品好,潘窑造纸设备厂生产的造纸设备零部件一投产,其产品就以迅雷不及掩耳之势抢占了许昌地区及其周边大小造纸厂的零配件市场。”李凤岐说,1975年至1981年,眼光超前的潘窑大队成了公社及周边地区瞩目的明星大队,给潘窑人带来了看得见、摸得着的实惠。

1979年,厂里出资两万元打深井,并建了一座50米高的水塔,潘窑人成为许昌较早喝上自来水的农村人。1980年,潘窑大队用上了路灯。当其他大队的街道还是一片漆黑的时候,70多盏路灯点亮的潘窑之夜已经熠熠生辉。1981年,潘窑大队生活用电免费,直到1989年电网升级改造……

“那时,潘窑人走路都是一幅意气风发的样子。去公社开会,潘窑人的腰杆挺得比谁都直。”李凤岐说,当时一听到“潘窑”两字,大家都是一脸羡慕。潘窑人的日子过得让人眼气。

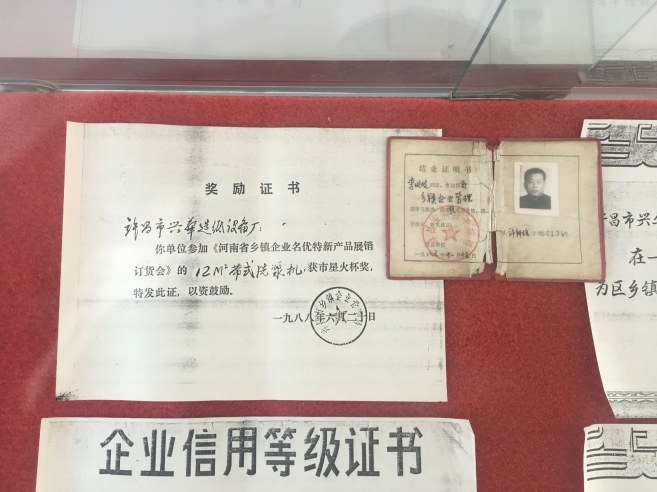

“1986年,厂子更名许昌市兴华造纸设备厂,至1996年,厂子迎来了飞跃发展的黄金十年。”李凤岐说,这10年,厂里生产设备剧增,所用的安阳机床厂生产的原装标准30机床、八一拖拉机厂组装的加长30机床、牛头刨床、万头铣床等都是当时最好的。因此,这10年,许昌市兴华造纸设备厂的造纸机尽管价格不菲(当时,一台造纸机售价50多万元),但仍远销全国20个省(区、市),甚至出现了“一机难求、现钱无货”的旺销局面,年产值一度在500多万元,职工有160余人,工厂飞速成长为黄河以南名噪一时的造纸设备厂。

“老厂”终成过往,潘窑人走上新的“阳光大道”

没有人能挡住时代前进的步伐,随着国家越来越注重环保,全国许多中小造纸企业被迫关停或转型,符合国家环保要求的新型环保造纸机逐步面世。1996年下半年,许昌市兴华造纸设备厂发展步伐放缓。1997年下半年,厂子因转型不畅,所占市场断崖式萎缩,产品出现积压。为降低运营成本,工厂开始裁员。当年,工厂首次出现亏损,亏损数额为120多万元。

“1995年4月,因工作需要,我调到潘窑村委任职,后任潘窑村村长。”李凤岐老人说,看到厂子陷入窘境,潘窑村委虽及时调整思路,适应市场改制为有限责任公司,实行充满活力的承包制,但因转型速度过慢、资金信贷困难等多种原因,曾经名闻遐迩、欣欣向荣的许昌市兴华造纸设备厂,最终未能抵住时代大潮的汹涌冲击。在潘窑人的一片叹息声中,其2003年无奈地关上了大门。

“20世纪80年代,潘窑村还尝试发展仓储租赁经济。在周边土地上,许昌市粮食物流园、盐业公司仓库、原许昌市五里岗面粉厂等企业相继入驻,给潘窑带来了生机和活力。潘窑人也八仙过海,各显神通,不但涉足运输、建筑、机器零配件加工等行业,还在饮食、蔬菜批发等领域业绩突出。”李凤岐老人说,潘窑人舍小家顾大家,出让京广铁路东(瑞贝卡大道西头附近)400多亩土地,建起了造福百姓的经济适用房、廉租房。2013年,潘窑又拿出200多亩地,支持许昌市卫校(后并入许昌学院)扩大招生规模,扩建校舍。

“老厂房现在已经变成了宽阔笔直的阳光大道,曾经供潘窑人免费吃自来水的老水塔也在修路中被拆除。虽然有诸多的不舍和留恋,但这是顺应时代的变化,相信潘窑人必将通过这些变化重获辉煌。”站在阳光大道铁路桥上,背后是京广铁路呼啸而过的火车,面前是车水马龙崭新的阳光大道。李凤岐老人感慨道,阳光大道的东西贯通,铺就了潘窑人又一条崭新的“康庄大道”。贯通后的阳光大道从潘窑社区内东西穿境而过,整个潘窑社区成了黄金地段,宜商宜居,“身价”肯定会倍增。