□ 记者 王增阳 文/图

6月的时候,晋佩章先生师徒作品联展和钧瓷非遗传承成果影像展在禹州神垕晋家钧窑开展。此时距离他逝世已有10余年的时间。漫步展厅,晋佩章和他的徒弟李欣营、晋晓瞳、李建峰、丁建中等人的作品,风格各异、釉彩万千。

作为晋佩章先生的女儿,晋美轩艺术总监晋晓红也拿出几件精品参加了展览。与兄长、师兄们相比,晋晓红的资历尚浅,年纪也最小。但对于作品,晋晓红在保持父亲艺术特色的基础上,已有了自己的特点,古朴端庄、韵味十足。

初秋时节,天气日渐凉爽。当记者到达神垕镇晋美轩时,晋晓红用清水洗了洗脸,引着记者进入展厅。“刚才在休息?”看着面带倦意的晋晓红,记者问道。“上午睡了一会儿,昨晚守了一晚上窑,一夜没合眼,早上停火才放下心来。”晋晓红回答。

在晋美轩,晋晓红雇了几个工人,完成钧瓷烧制的一些工序。但在成型和烧制等关键环节,晋晓红会尽量和丈夫温红顺一起完成。从2012年建立个人窑口至今,晋晓红一直坚持跟随父亲的脚步,坚持煤烧工艺,坚持以传统为基,探索钧瓷的古韵之美。

“在钧瓷艺术的道路上,父亲晋佩章和兄长晋晓瞳这两位中国陶瓷艺术大师,在钧瓷成型、配釉、烧成和造型设计等方面,对我的影响很大。”晋晓红说。

在钧瓷界,晋佩章先生极有名望。他是首届中国陶瓷艺术大师、河南工艺美术终身成就奖获得者,被誉为“钧瓷泰斗”。晋佩章治学严谨,创作出《方尊》《凤尾尊》《太平尊》《葵花尊》等多款传世造型,出版了多部钧瓷研究著作。在漫长的钧瓷研究生涯中,晋佩章先后撰写了《钧瓷史话》《中国钧瓷艺术》《中国钧瓷探源》《话说钧瓷》等著作,改变了钧瓷界理论匮乏的现状,系统记录钧瓷的历史、文化、现状,是钧瓷研究著作的里程碑,为钧瓷的恢复和发展作出了卓越贡献。

“煤烧钧瓷,有一种特有的厚重、古朴、大气,可以让人细品,更耐品。”在晋晓红的记忆中,父亲烧窑时的情形历历在目。“那时候我还小,但看着父亲烧窑时辛勤的身影,看着他为烧成一件钧瓷一次又一次地尝试,我深刻体会到钧瓷烧制的艰难与不易。”晋晓红说,与父亲那时候相比,现在烧制煤烧钧瓷,既要保持特有的韵味,又要符合环保标准,对钧瓷创作者提出了新要求。

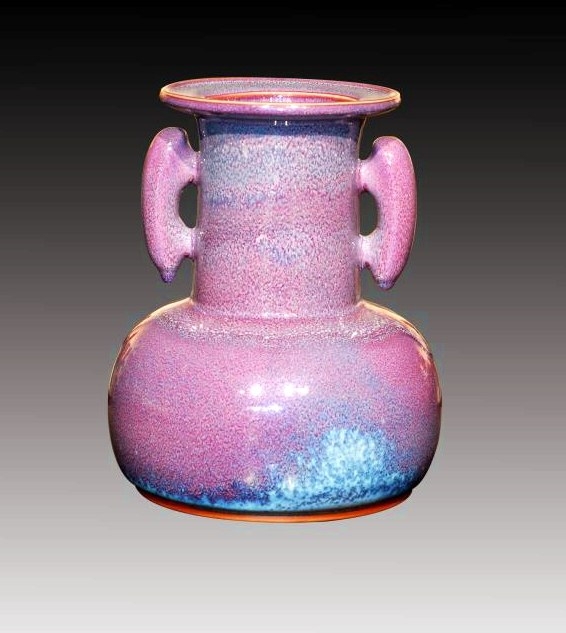

在晋晓红看来,坚守煤烧技艺,需要的是笨办法、苦功夫,需要积累和沉淀。多年来,晋晓红不断提升自己的钧瓷烧制技艺,不断开拓着煤烧钧瓷的表现形式。欣赏晋晓红的作品,《盘口瓶》《柳叶瓶》《吉祥尊》《进士尊》……沉稳、厚重且富有灵动之美。

在晋晓红的作品中,一部分传承了父亲创作的经典器型,如《铺耳尊》《朱雀瓶》《方瓶》等,都是晋佩章先生的代表作。这些器型端庄大气,与煤烧钧瓷的厚重质感相契合,极具美感。烧制这些器型,晋晓红仿佛在与父亲进行对话,关于钧瓷、关于艺术。

在此基础上,晋晓红不断创新,从现代审美的角度进行改进。在晋晓红看来,随着时代的发展,人们的审美也在不断变化。因此,一些经典器型在传承时,有必要注入新时代的审美元素。其从“晋”字的形状入手,对“晋”字进行了设计,数易其稿,最终做出了《进士尊》。

如今,晋晓红的钧瓷作品,已形成鲜明的艺术特色。其作品坚守晋家煤烧工艺,施以晋家釉色,彰显了晋家煤烧钧瓷特有的厚重、端庄、拙朴等特色,传承了晋家钧瓷衣钵。同时,在晋家传统经典造型和钧瓷传统经典造型基础上,她融入现代化的审美元素,形成造型端庄、典雅却不失灵动,釉色浑厚、自然却不乏万千变幻的艺术风格。晋晓红还在厚重的煤烧钧瓷艺术作品里,注入了女性艺术家的审美意蕴,使煤烧钧瓷具有了刚柔并济的艺术特色。

“父亲为人平和,待人诚恳。他对同行、后辈们毫无保留。只要是想学、愿意学的人,父亲都会悉心教授。即使钧瓷烧制中十分宝贵的釉料配方、技术,他都愿意与人分享。他一生乐观、执着,面对困难从来不退缩,做什么事情只要下定决心,就一定要干出名堂。他这种干事的精神,深刻影响着我们这些后辈。”晋晓红说。

在晋晓红看来,父亲对钧瓷烧制技艺的探索,对钧瓷理论的深入挖掘,对求教者不遗余力地悉心指导,值得自己终生学习。追随着父亲的脚步,晋晓红继续探索着钧瓷艺术的多样之美。