核心提示

论职业教育,不得不提德国“双元制”职业教育体系。可以说,德国能成为世界装备制造第一强国,其“双元制”职业教育功不可没。

在开展对德合作之初,许昌学习德国的现代产业体系,以及脚踏实地的工匠精神。在不久前召开的全市教育工作大会上,许昌电气职业学院、许昌科技学校等多所职业学校开展的“双元制”办学探索得到了肯定,为我市深化中德职教合作,也为深化对德合作提供了有力支撑。

那么,许昌是如何开展“双元制”职业教育的?许昌又是如何努力以工匠精神培养“许昌工匠”,为现代职业教育发展提供“许昌经验”的?10月12日,记者对此进行了采访。

□ 记者 张铮 通讯员 李虹阳

为啥要学“双元制”?

弘扬工匠精神,追逐技能梦想

各行业企业也应激发内生动力,主动参与“双元制”教育共建,与职业院校结成紧密合作伙伴关系,共建专业集群,共同制订培养方案,共同开发课程,通过“双元制”教育合力培养更多高素质人才。

同时,各县(市、区)也在推动“双元制”本土化。禹州市除了推动郑州轻工业大学禹州校区在本地招生,为区域内企业定向培养人才外,还积极争取北京科技大学葛昌纯院士研究院和燕青芝教授金属材料研究院落地禹州,形成对接禹州产业链、创新链的技术技能人才教育链。

鄢陵县提升与高校合作实效,积极与北京林业大学合作,促成一批科研成果转化,提升花木产业发展档次;与北京中医药大学、河南中医药大学合作,重点加强专业人才培育,为康养产业提供人才支撑。

许昌在开展对德合作的进程中,一直学习“太仓经验”。对于太仓的“双元制”,许昌多次组织考察团,走进太仓的学校、工厂,进行观摩学习。

在学习中,大家开阔了视野,对“双元制”有了更深刻的认识,推动“双元制”本土化迫在眉睫!

“我们注重职业教育方面的对德合作,引入德国先进的‘双元制’教育理念和方式,加强双方教职工和学生的交流,选派学生到德国学习,培养具有德国工匠精神的技能型人才,提高其职业素质和就业能力。”市商务局相关负责人说,许昌在学习中不断厘清政府、院校、企业的内部联系,推动“双元制”职业教育本土化。

政府充分发挥政策的导向作用,鼓励院校和企业积极探索“双元制”试点,在政策上支持“双元制”教育试点院校和参与“双元制”教育共建企业,在社会上营造重视“双元制”职业教育的良好氛围。

各职业院校结合实际,完善职业教育管理体制、校企合作激励机制和现代学徒制培养体系,探索“双元制”教学试点,实行企业化管理、市场化运作,结合中德(许昌)产业园规划及入驻企业对人才的需求,培养服务中德(许昌)产业园企业发展的高级人才。

“在这里,我慢慢地积累了专业知识,从开始一无所知,到后来可以熟练操作。”10月12日,许昌电气职业学院“中德班”学生汪一帆说,拿到中华人民共和国第一届职业技能大赛可再生能源赛项全国决赛“入场券”,对其既是激励也是鞭策,更是对其学习的肯定。

除了汪一帆外,许昌电气职业学院“中德班”学生张鹏则拿到了中华人民共和国第一届职业技能大赛光电技术赛项全国决赛“入场券”。

对于学生们取得的成绩,许昌电气职业学院“中德班”教师王永科认为,该学院中德职业教育合作试点专业建设,培养了助推许昌经济社会高质量发展需要的高技能人才。

所谓“双元制”职业教育,就是整个培训过程在工厂、企业和职业学校进行,而且这种教育模式以企业培训为主,实践和理论教学密切结合。

无论是智能制造产业发展,还是对德合作,都需要人才支撑。而许昌在创建“智造之都”的进程中,必须靠一线工人,必须让工匠精神渗透到全市制造企业的每个生产环节,高素质技工不可或缺。“双元制”很好地破解了这一难题。

“许昌全面与德国合作,突破关键技术,培养人才,推动制造业发展,引领制造业向中高端迈进,促进工业设计、教育培训、科技金融和知识产权等知识密集型现代服务业同步发展。”市商务局相关负责人说,许昌在对德合作进程中,不断深化合作领域,“双元制”是许昌一直学习的方向。

当前,随着我市对德合作的深入推进,越来越多的中德合作项目、中德合资或德资企业落户许昌,需要政府、院校和企业三方充分发挥作用,共同推动与德国教育领域的深化合作,加快“双元制”本土化,坚持“引资”与“引智”并举,深化与德国教育机构合作,开展深度合作,为我市对德合作培养大批量高级技术人才。

怎样进行符合市情的探索?

实现中等教育领域人才规模化培养

不断学习,结合许昌实际进行探索。“双元制”职业教育,许昌不断在尝试中前行。

不久前,许昌工商管理学校与中科星云智能科技有限公司举行中德(许昌)机器人与智能制造学院揭牌暨合作签约仪式,标志着许昌发展新科技,探索以推动创新和产业发展为导向的教育新模式的落地。

中国机器人产业创新孵化联盟秘书长、河南星云机器人研究院院长周青教授对引入德国的教育理念、教育实训系统、“双元制”人才培养模式等进行了详细介绍,涵盖机器人基础应用实训系统、机器人智能应用实训系统等,为后期双方就中德合作职业教育、人才培养等奠定良好的基础。

许昌学院、许昌职业技术学院与达姆斯塔特应用科技大学,许昌电气职业学院与德累斯顿工业大学签订合作办学协议,积极开展研学交流。

2018年,许昌电气职业学院和德累斯顿工业大学签署合作办学协议,全面引入德国职业教育专业课程、教学方法和考核标准,将德国“双元制”职业教育人才培养模式在许昌进行实施,全面推行职业教育技能人才培养的国际化模式。

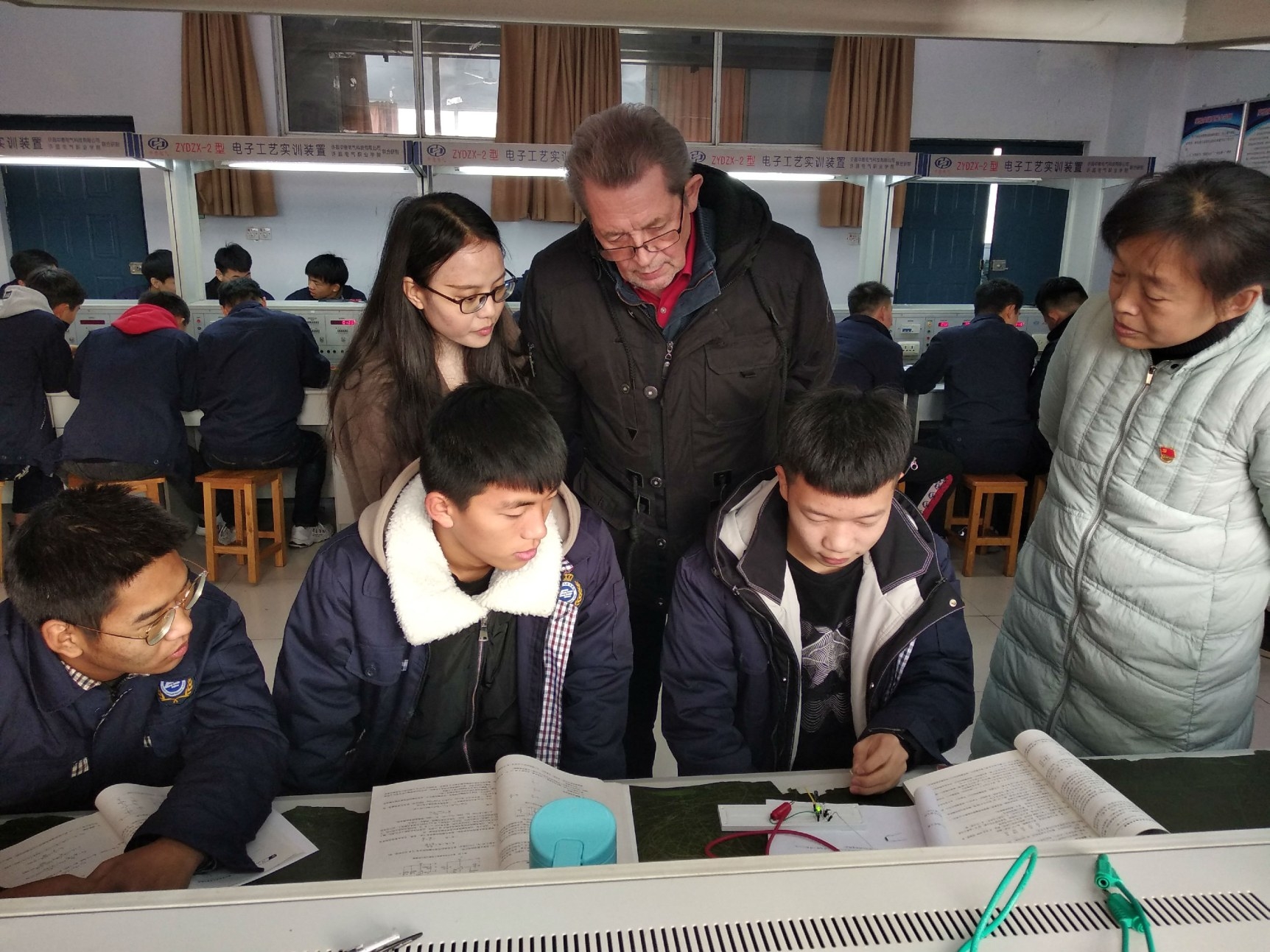

“2019年,德国职业教育专家Dieter Suttner教授来校指导,参与中德职业教学合作项目专业建设,并且共同开展教学活动和教学工作,期盼项目在河南推广,辐射全国。”王永科说。

许昌科技学校招生办公室主任樊少刚告诉记者,他们借鉴德国“双元制”人才培养模式,今年开设了中德实验班,学习德国的课程体系,组织学生参加德国相关行业协会的技能考试认证。对于有意向出国的学生,安排出国继续深造。不想出国的学生,可以凭借已拿到的证书到国内德资企业、中德合资企业工作。

通过对德合作,我市实现了中等教育领域人才培养进入多区域、多层次、多交叉的规模化培养,在实践中培养高技术人才,促进人才、企业和社会共同进步。

我们相信,“双元制”本土化探索,定能为许昌培养更多适应高质量发展的“许昌工匠”,为许昌“智造之都、宜居之城”赋予强大的创新能量。

如何推动“双元制”本土化?

需要政府、院校和企业三方充分发挥作用