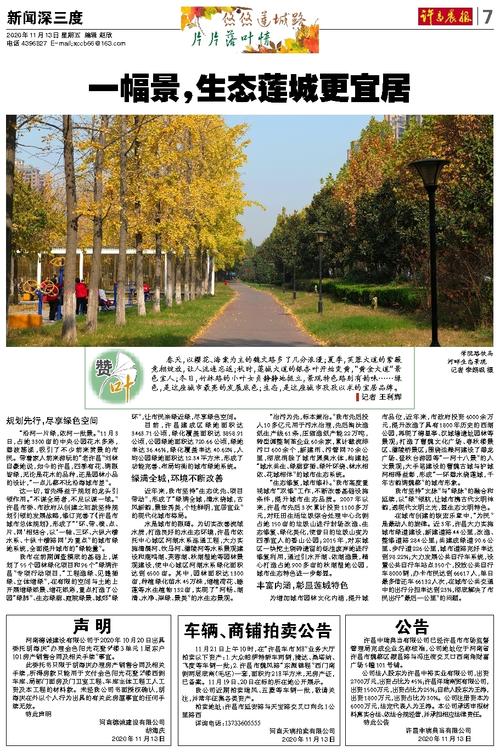

春天,以樱花、海棠为主的魏文路多了几分浪漫;夏季,芙蓉大道的紫薇竞相绽放,让人流连忘返;秋时,莲城大道的银杏叶开始变黄,“黄金大道”景色宜人;冬日,竹林路的小叶女贞静静地挺立,景观特色路别有韵味……绿色,是这座城市最亮的发展底色;生态,是这座城市孜孜以求的宜居品牌。公式 记者 王利辉

规划先行,尽享绿色空间

“沿河一片绿,依河一批景。”11月3日,占地3300亩的中央公园花木多彩,碧波荡漾,吸引了不少前来赏景的市民。带着家人前来游玩的“老许昌”刘林自豪地说,如今的许昌,四季有花、满眼皆绿,无论是花木的品种,还是园林小品的设计,“一点儿都不比沿海城市差”。

这一切,首先得益于规划的龙头引领作用。“不谋全局者,不足以谋一域。”许昌市委、市政府从创建之初就坚持规划引领的发展战略,修订完善了《许昌市城市总体规划》,形成了“‘环、带、楔、点、片、网’相结合,以‘一轴、三环、六纵六横水系、十纵十横路网’为重点”的城市绿地系统,全面提升城市的“绿能量”。

我市在前期调查摸底的基础上,谋划了55个园林绿化项目和96个“绿满许昌”专项行动项目,“工程造绿、见缝插绿、立体增绿”,在有限的空间与土地上开展增绿添景、增花添彩,重点打造了公园“绿肺”、生态绿廊、庭院绿景、城郊“绿环”,让市民亲绿近绿,尽享绿色空间。

目前,许昌建成区绿地面积达3463.71公顷,绿化覆盖面积达3858.91公顷,公园绿地面积达720.66公顷,绿地率达36.46%,绿化覆盖率达40.62%,人均公园绿地面积达12.34平方米,形成了功能完善、布局均衡的城市绿地系统。

绿满全城,环境不断改善

近年来,我市坚持“生态优先、项目带动”,形成了“绿满全城,清水绕城,古风新韵,景致秀美,个性鲜明,宜居宜业”的现代化城市格局。

水是城市的眼睛。为切实改善流域水质,打造良好的水生态环境,许昌市依托中心城区河湖水系连通工程,大力实施清潩河、饮马河、灞陵河等水系景观建设和鹿鸣湖、芙蓉湖、秋湖湿地等园林景观建设,使中心城区河湖水系绿化面积达到6500亩。其中,园林面积达1300亩,种植绿化苗木45万株,增植荷花、睡莲等水生植物132亩,实现了“河畅、湖清、水净、岸绿、景美”的水生态景观。

“治污为先,标本兼治。”我市先后投入10多亿元用于污水治理,先后淘汰造纸生产线61条,压缩造纸产能22万吨,转型调整制革企业60余家,累计截流排污口600余个,新建雨、污管网70余公里,彻底消除了城市黑臭水体,构建起“城水共生、绿廊穿插、绿叶环绕、林水相依、花城相伴”的城市生态系统。

“生态修复,城市修补。”我市高度重视城市“双修”工作,不断改善基础设施条件,提升城市生态品质。2007年以来,许昌市先后3次累计投资1100多万元,对旺田生活垃圾综合处理中心北侧占地150亩的垃圾山进行封场改造、生态修复、绿化美化,使昔日的垃圾山变为四季宜人的香山公园;2015年,对东城区一块挖土烧砖遗留的低洼废弃地进行修复利用,通过引水开湖、依湖造景,精心打造占地900多亩的秋湖湿地公园,城市生态特色进一步彰显。

丰富内涵,彰显莲城特色

为增加城市园林文化内涵,提升城市品位,近年来,市政府投资6000余万元,提升改造了具有1800年历史的西湖公园,再现了德星亭、汉城墙遗址园林等景观;打造了曹魏文化广场、春秋楼景区、灞陵桥景区;围绕运粮河建设了潜龙广场、登秋台游园等“一河十八景”的人文景观;大手笔建设的曹魏古城与护城河相得益彰,形成“一环碧水绕莲城,千年古韵满魏都”的城市形象。

我市坚持“文脉”与“绿脉”的融合和延续,以“绿”领航,让城市携古代文明神韵,透现代文明之光,显生态文明特色。

在城市创建的恢宏乐章中,“为民”是最动人的旋律。近3年,许昌大力实施城市绿道建设,新建道路44公里,改造、整修道路284公里;共建成绿道90.6公里、步行道226公里,城市道路完好率达到98.22%;大力发展公共自行车系统,设置公共自行车站点350个,投放公共自行车8000辆,办卡市民达到66617人,单日最多借还车66132人次,在城市公共交通中的出行分担率达到23%,彻底解决了市民出行“最后一公里”的问题。