编者按

一座城市街道的名字,是城市的眼睛,是历史的索引,是时代的影子。

对于一座古城来说,街道的名字饱含丰富的历史印记。身为许昌人,我们对“平定街”“ 毓秀路”等街道一定不会陌生。这样的街道,许昌有很多。它们不仅见证着古城的历史,记录着古城的文化,寄托着市民的情感,而且彰显许昌这座古城传统文化的魅力和色彩。

本期《新闻深三度》聚集许昌的街道名字,从细微处讲述其背后的许昌故事和文化记忆。

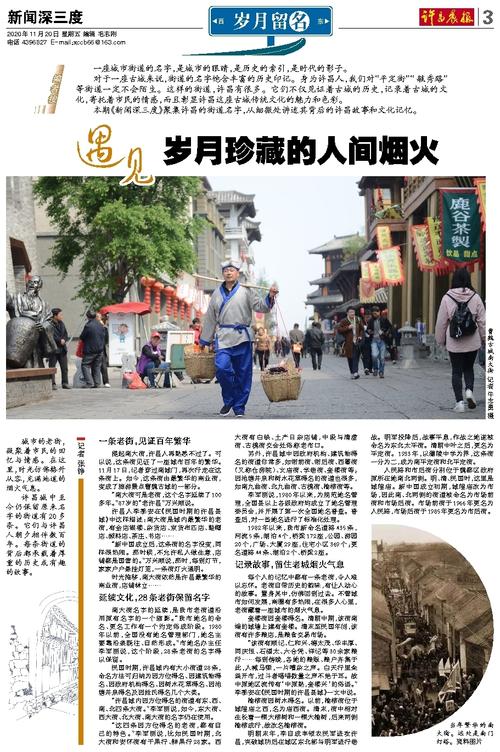

城市的老街,凝聚着市民的回忆与情感。在这里,时光仿佛格外从容,充满地道的烟火气息。

许昌城中至今仍保留原来名字的街道有20多条。它们与许昌人朝夕相伴数百年。每条街道的背后都承载着厚重的历史或有趣的故事。

公式 记者 张铮

一条老街,见证百年繁华

提起南大街,许昌人再熟悉不过了。可以说,这条街见证了一座城市百年的繁华。11月17日,记者穿过南城门,再次行走在这条街上。如今,这条街由最繁华的商业街,变成了旅游景点曹魏古城的一部分。

“南大街可是老街,这个名字延续了100多年。”87岁的“老许昌”万兴顺说。

许昌人李季安在《民国时期的许昌县城》中这样描述:南大街是城内最繁华的老街,有金店银楼、杂货店、京货布匹店、鞋帽店、颜料店、茶庄、书店……

“新中国成立后,这条街的名字没变,同样很热闹。那时候,不允许私人做生意,店铺都是国营的。”万兴顺说,那时,每到灯节,家家户户悬挂灯笼,一条街灯火通明。

时光推移,南大街依然是许昌最繁华的商业街,店铺林立……

延续文化,28条老街保留名字

南大街名字的延续,是我市老街道沿用原有名字的一个缩影。“我市地名的命名、更名工作有一个约定俗成阶段。1980年以前,全国没有地名管理部门,地名主要靠沿袭既往、自然形成。”市地名办主任李军丽说,这个阶段,28条老街的名字得以保留。

民国时期,许昌城内有大小街道28条,命名方法可归纳为因方位得名、因建筑物得名、因政府机构得名、因树木花草得名、因池塘井泉得名及因姓氏得名几个大类。

“许昌城内因方位得名的街道有东、西、南、北四条大街。”李军丽说,如今,东大街、西大街、北大街、南大街的名字仍在使用。

“这四条因方位得名的老街,都有自己的特色。”李军丽说,比如民国时期,北大街和安怀街有干果行、鲜果行28家。西大街有白铁、土产日杂店铺,中段与清虚街、古槐街交会处俗称老市口。

另外,许昌城中因政府机构、建筑物得名的街道非常多,如衙前街、衙后街、西署街(又称仓房院)、文庙街、学巷街、奎楼街等;因池塘井泉和树木花草得名的街道也很多,如南九曲街、北九曲街、古槐街、榆柳街等。

李军丽说,1980年以来,为规范地名管理,全国县以上各级政府均成立了地名管理委员会,并开展了第一次全国地名普查。普查后,对一些地名进行了标准化处理。

1982年以来,我市新命名道路435条,河流5条,湖泊4个,桥梁172座,公园、游园20个,广场、大厦29座,住宅小区369个;更名道路44条、湖泊2个、桥梁2座。

记录故事,留住老城烟火气息

每个人的记忆中都有一条老街,令人难以忘怀。老街自带历史的韵味,有让人动心的故事。置身其中,仿佛回到过去。不管城市如何发展,商圈有多热闹,在很多人心里,老街藏着一座城市的烟火气息。

奎楼街因奎楼得名。清朝中期,该街南端的城墙上建有奎楼。清末至民国年间,该街有许多粮店,是粮食交易市场。

“该街有顺记、仁和兴、德太茂、华丰厚、同庆恒、石福太、六合凭、祥记等30余家粮行……每到傍晚,各地的粮贩、粮户齐集于此,人喊马嘶,一片嘈杂之声。白天行里籴粜开市,过斗者喝唱数量之声不绝于耳。故中原地区流传有‘中原熟,奎楼兴’的俗语。”李季安在《民国时期的许昌县城》一文中说。

榆柳街因树木得名。以前,榆柳街位于城隍庙之西,名为庙西街。清末,街中相对生长着一棵大柳树和一棵大榆树,后来两侧榆柳成行,故改名榆柳街。

明朝末年,李自成率领农民军进攻许昌,突破城防后在城区东北部与明军进行巷战。明军投降后,战事平息,作战之地遂被命名为东北太平街。清朝中叶之后,更名为平定街。1933年,以灞陵中学为界,这条街一分为二,成为南平定街和北平定街。

人民路和市后街分别位于魏都区政府原所在地南北两侧。明、清、民国时,这里是城隍庙。新中国成立初期,城隍庙改为市场,因此南、北两侧的街道被命名为市场前街和市场后街。市场前街于1966年更名为人民路,市场后街于1985年更名为市后街。