编者按

2020年是“许继”“落户”许昌50周年。50年前,来自东北的一批国企员工响应国家“三线建设”的号召,来到许昌,落地生根,“催生”了许昌继电器厂这家企业,许多人的命运也由此改变。

50年在人类历史上只是一瞬,却在特定的历史时期,见证了一家企业、一个社区的发展之路。本期《许昌往事》,带领大家回顾那段难忘的历史。

许继社区旧事(一)

□ 记者 王利辉 黄增瑞

400多名东北人 告别亲人来到许昌

“当时我们来许昌创业,非常舍不得家里的老人啊!” 12月8日,在位于市区许继大道东段的许继花园小区,今年87岁的隋明庆对记者说,1970年7月,他们一家六口人坐上火车,远行2000多公里来到了许昌。

目前,老人和63岁的儿子隋维刚一起生活。隋维刚是“许继”的老员工,于前几年退休。

许昌继电器厂的前身是哈尔滨市阿城继电器厂,该厂不仅生产继电器产品,还为部队生产步话机。1970年,根据国家安排,阿城继电器厂400多名干部职工来许昌建厂。

写许昌继电器厂的往事,不能不说“掌门人”王纪年。

如今,王纪年已年过七旬,在他退休离开许继后,又进行了第二次创业,成立了纪年科技股份有限公司,被魏都区政府聘请为“魏都区创新发展顾问”。“我1968年从河北机电学院毕业,被分配到哈尔滨市阿城继电器厂做车工。1970年,为响应国家‘三线建设’(国防、科技、工业和交通基本设施建设)的号召,作为第一批‘许继人’来到许昌,成为许昌继电器厂的一名工人。”王纪年说,当时,许昌继电器厂周边是农田,非常荒僻。

50年间,王纪年先后当过组长、车间主任、科长、副厂长、厂长。

在他主持工作的27年间,许昌继电器厂完成了股份制改革,成立了许继电气股份有限公司,并于1997年在深交所上市,在国内同行业创下“第一个进入中国机械百强企业榜单”“第一家被列入国产化装备生产基地名单”等10个第一。

转业军人随妻子落户到许昌继电器厂

记者遇到几位部队转业军人,他们都是当年从部队转业后,因为妻子在许昌继电器厂工作,就顺其自然来到这里上班。

今年74岁的任若顺是其中的一位。“我妻子在1970年和一些同事来到许昌参加新厂建设。”任若顺说,他最先在大连警备区后勤部当兵,12年后从部队转业。因为妻子在许昌继电器厂上班,他也就随之被安排到这里上班。

“我妻子是产品质量检查员,我被安排到物资采购计划员的岗位上工作。”任若顺说,当时,国家还处于计划经济时代,他们工厂的一些物资采购都是按照上级的计划进行。直到20世纪80年代,计划经济体制转为市场经济体制,物资采购业务也就走向了市场。

因赶上国家实施计划生育政策,任若顺、薛淑萍夫妇生了一个女儿,目前也在许继集团工作。2007年,有50多年党龄的任若顺退休。

另一位采访对象叫杜瑞林,他也是因为年轻时当兵,从部队转业后被分配到许昌继电器厂。

“我老家在黑龙江省五常县,与阿城县相邻。”杜瑞林说,他的妻子最早在许昌继电器厂研究所当装配工。

还有一位叫杨友臣的老人,今年71岁。他1975年从部队转业后,来到许昌继电器厂上班。

200多名商丘人来到许昌成为“许继人”

在许继社区的许继博物馆里,挂着一张黑白照片。照片里,一名20来岁的年轻人正在认真工作。年轻人名叫黄安国,1979年被共青团中央评为“全国新长征突击手”。

如今,当年的帅气小伙子已有67岁了。说起往事,黄安国一言难尽。

“1970年10月,我和来自商丘的215名工人风尘仆仆来到许昌。”黄安国说,当时大家有的暂住在灞陵桥关帝庙,有的暂住在大王庄的民房和烤烟叶的土棚里。

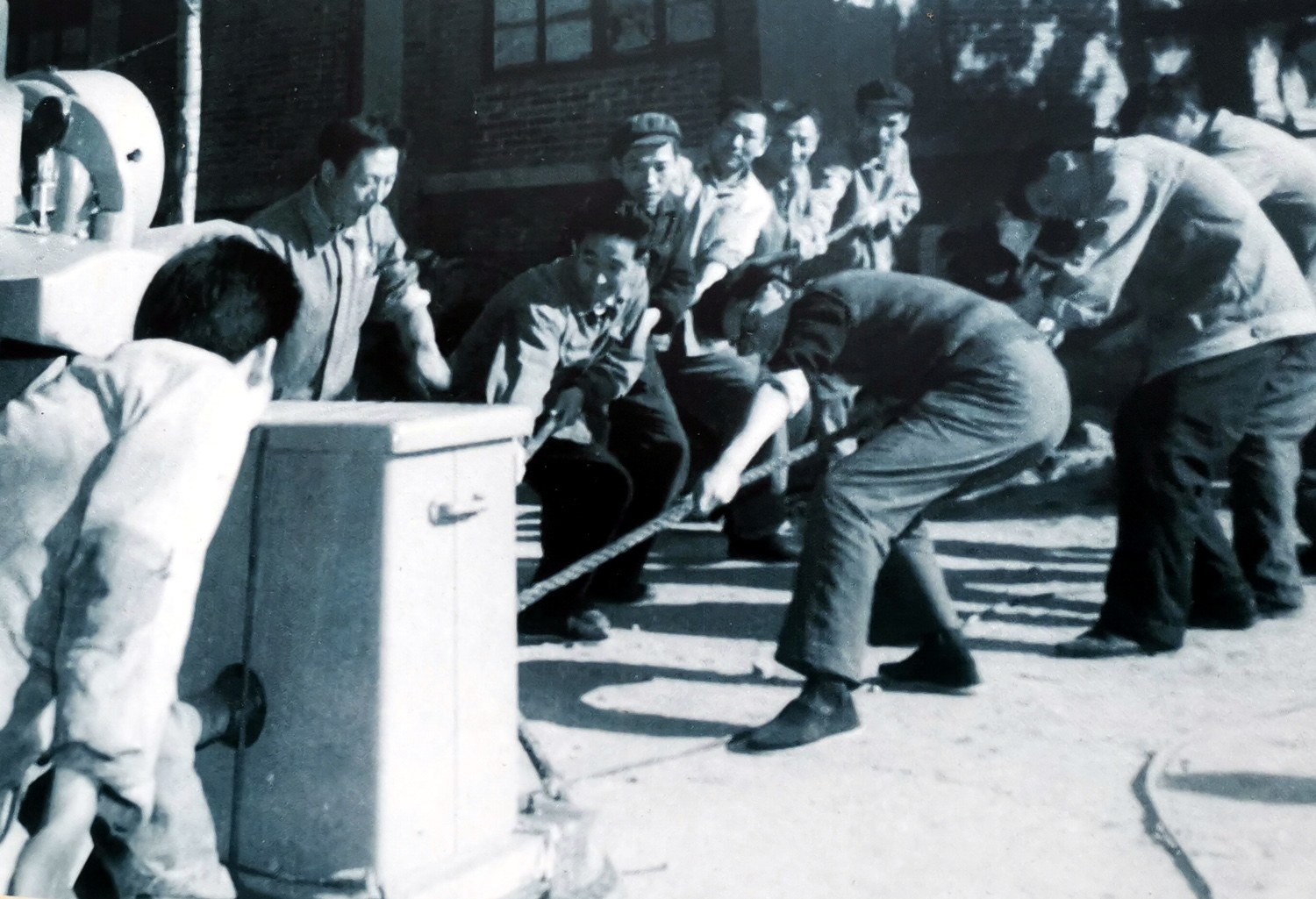

进入冬季,野外寒风刺骨,但大家都不畏艰难,以顽强的毅力和坚定的信心投入到建厂的工作中。黄安国说,他和同事每天早上5时起床,跑步到工厂,吃过早饭后就投入到一天的劳动中。大家挖管道、铺马路、抬石子、拉废土,填平了许多水坑,铺平了全厂大大小小几十条马路,挖通了几千米长的下水道。

黄安国说,自己能从农村走上工人岗位很不容易,也非常珍惜。“来许昌之前,父母一再嘱咐我,一定要努力学技术,学本领,为建设社会主义国家多作贡献。”

建厂初期,工厂提出了“边基建,边生产”的口号,生产任务繁重。为按期完成任务,大家经常加班加点工作。黄安国说,1970年的春节,大家就是在厂里度过的。

入厂不久,踏实、能干的黄安国担任了机械加工车间的台车组组长,加入了共青团,月月超额完成生产任务。1975年,黄安国担任了车间团支部书记,后来被评为“许昌市劳动模范”“河南省新长征突击手”。1979年,他被共青团中央评为“全国新长征突击手”。

7年前,黄安国退休。他离岗不离责,联合社区成立了许继工友艺术团,经常组织几十位老年人深入社区、敬老院等地进行公益演出。

在许继社区文体活动室,一位叫刁俊岭的老人说,他也是商丘人,1970年10月,他和200多个老乡一起来到许昌,有幸成了“许继人”。