核心提示

在市区天宝路西段的建安区河街乡双龙社区,竟然有一座数百年前的祠堂。其中,该祠堂里面的《圣旨碑》来头非同寻常。岗刘村的名字从何而来?曾给朱元璋儿子做老师的刘氏先祖刘让有何贤能?近日,带着种种疑惑,记者走进历史文化深厚的双龙社区,探访其数百年来的历史变迁。

刘家先祖刘让辅佐过朱元璋

12月27日,记者来到建安区河街乡双龙社区。在该社区文体活动中心的墙面上,一块记载双龙社区历史的板块吸引了记者的目光。

“我们村刘姓村民居多,所以叫岗刘村。村里的第一代先祖叫刘让,他虽是文官,却上通天文,下晓地理,既有文韬,又有武略。”双龙社区刘让研究会会长刘国正说,按照清朝传下来的《刘氏家谱》计算,他是刘氏第21代传人。

“村里的老辈人曾讲,我们村之所以叫岗刘村,是因为明初功臣刘让曾居于此。”刘国正说,据《许昌县志》记载:“刘让,幼奇嶷,性孝友,既长,淹通经史。明太祖微时,与语大悦,器重之。朱元璋起兵反元,刘让参与机密,有运筹帷幄之功。明朝建立后,朱元璋以其老诚有学文,封为众皇子的师傅。分封诸子为藩王后,特授周府(朱棣为周王)长史司审理正,辅助周王。惠帝朱允炆即为后,实行削藩,周王首当其冲。由是刘让落职归里为民。”

“燕王朱棣随后发动‘靖难之役’,打败建文帝夺得皇位,他念及刘让是前朝功臣,立即召用。”刘国正说,当时刘让已经年迈,不愿再入朝做官,便请求归休。经朱棣允许,于明永乐九年农历十月二十八日书敕旨,一道送他。“如今,朱棣所书敕旨文字,就镌刻在双龙社区刘氏宗祠的《圣旨碑》上。”

刘让回乡创建“大铜器”

刘让归乡后看到村里滥赌成风、民风日下,心里很不是滋味。他反复思考后,决定成立“铜器社”狮舞会,由各家出钱购置乐器、服装,每家必须出一名男子,由刘让带队每晚操练演出,这种娱乐方式很快为村民所接受。

“我12岁开始跟老辈人学习‘大铜器’,如今已经50多年了。”今年65岁的“大铜器”项目传承人邢喜同对记者说,“大铜器”表演是由持边鼓者统一指挥,表演时配以乐谱,节奏时快时慢,狮子随着鼓点做出各种动作和造型,所有参演人员统一着红彩裤、绿上衣。指挥者轻敲边鼓,轻柔低沉的鼓声时而如泉水叮咚,时而铿锵有力如万丈瀑布从天坠落,整个表演气势恢宏。

据了解,古乐舞大多源于原始的宗教或祭祀活动,而“大铜器”则源于遏制赌博的陋习,此表演不仅能锻炼身体,而且能提高人的精气神儿,从一开始就透露出了“艺术友善”的风格。

如今,该村一居民家中还保存着一对约有200多年历史的大镲。2008年,建安区河街乡双龙社区的“大铜器”表演入选许昌市非物质文化传承人项目。

今年15岁的刘天佑说,他12岁开始和邢喜同等老人学习“大铜器”,目前已基本掌握了其要领。作为年轻人,他愿意把该社区古老的传统文化传承下去,并在原有的基础上进行革新,使老祖宗留下来的东西发扬光大。

2012年、2013年,建安区河街乡双龙社区的“大铜器”表演,连续两次在我市民间文化艺术节获得了三等奖。

《圣旨碑》重见天日

刘让死后被葬于岗刘村的祖茔,墓前石碑镌刻有其生平事迹。如今,该石碑被安放在刘氏宗祠的正堂。

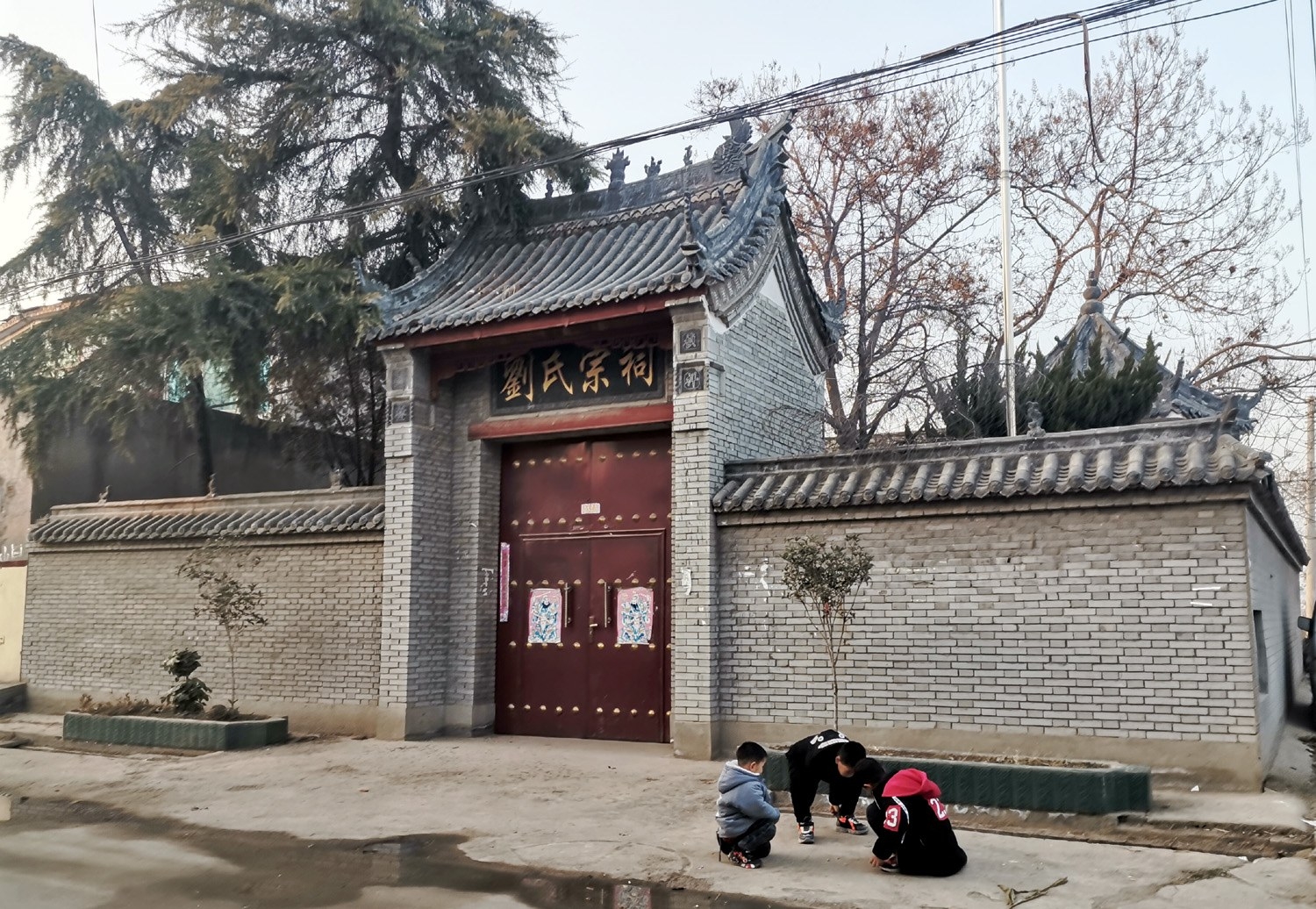

当日,建安区河街乡双龙社区党支部书记邢海宽和刘国正,带领记者来到刘氏宗祠。该祠堂占地约700平方米,高高的院墙和门楼为仿古样式。走进祠堂,正中间是一条走廊,顶部有刘让的生平事迹。祠堂的三间堂屋前有两尊石狮和两通石碑,房间正中间靠墙的位置是一块1米多高的石碑,上面写有“明故始祖任藩理司正堂刘公让之神位”。

在该祠堂大院的八角亭下有一通高3米,宽90厘米,厚20厘米的石碑,石碑下面是一个神兽底座,碑上雕刻有精美的“双龙戏珠”浮雕,正面刻有“皇明成祖手敕”字样,背面刻“碑阴提名”。

“这通石碑是我们2015年农历三月初六从地下挖出来的。”刘国正说,刘家祖坟占地数亩,里面松柏茂密、石碑林立。在“破四旧”的年代,刘家祖茔被平,牌楼和一些石碑被损坏,但仍有少数石碑被人偷偷埋在地下。

“前些年,我们家族的刘付圆老人在去世前告诉我,‘圣旨碑’被埋在村北的一座桥下,他希望我有机会能把老祖宗留下的石碑挖出来,让后人了解先祖的生平事迹和家族的历史文化。”刘国正说,2015年农历三月初六,他和几位村民把《圣旨碑》挖了出来,安放在刘氏祠堂。

2015年农历六月初七,双龙社区邀请许昌市和河南省的刘氏宗亲会成员,在刘氏宗祠举行了隆重的《圣旨碑》落成仪式和祭祖活动,当天参与活动的刘氏宗亲有近千人。