在人们眼里,馒头不过是一个圆圆的、可以饱餐的食物。可在河南许昌,人们却在馒头上下起了功夫。馒头被赋予生命,成为许昌人寄予希望和祝福的美好事物。枣馍、枣山、红薯包、豆沙包……这些食物经过加工后被称为“年馍”,既能欣赏,还能品尝。

制作流程:制作“枣山年馍”是个细致活儿

随着时代的变迁,会做“年馍”的人越来越少。2月2日,许昌胖东来生活广场的面点师陈文华向记者展示了“枣山年馍”的制作流程。

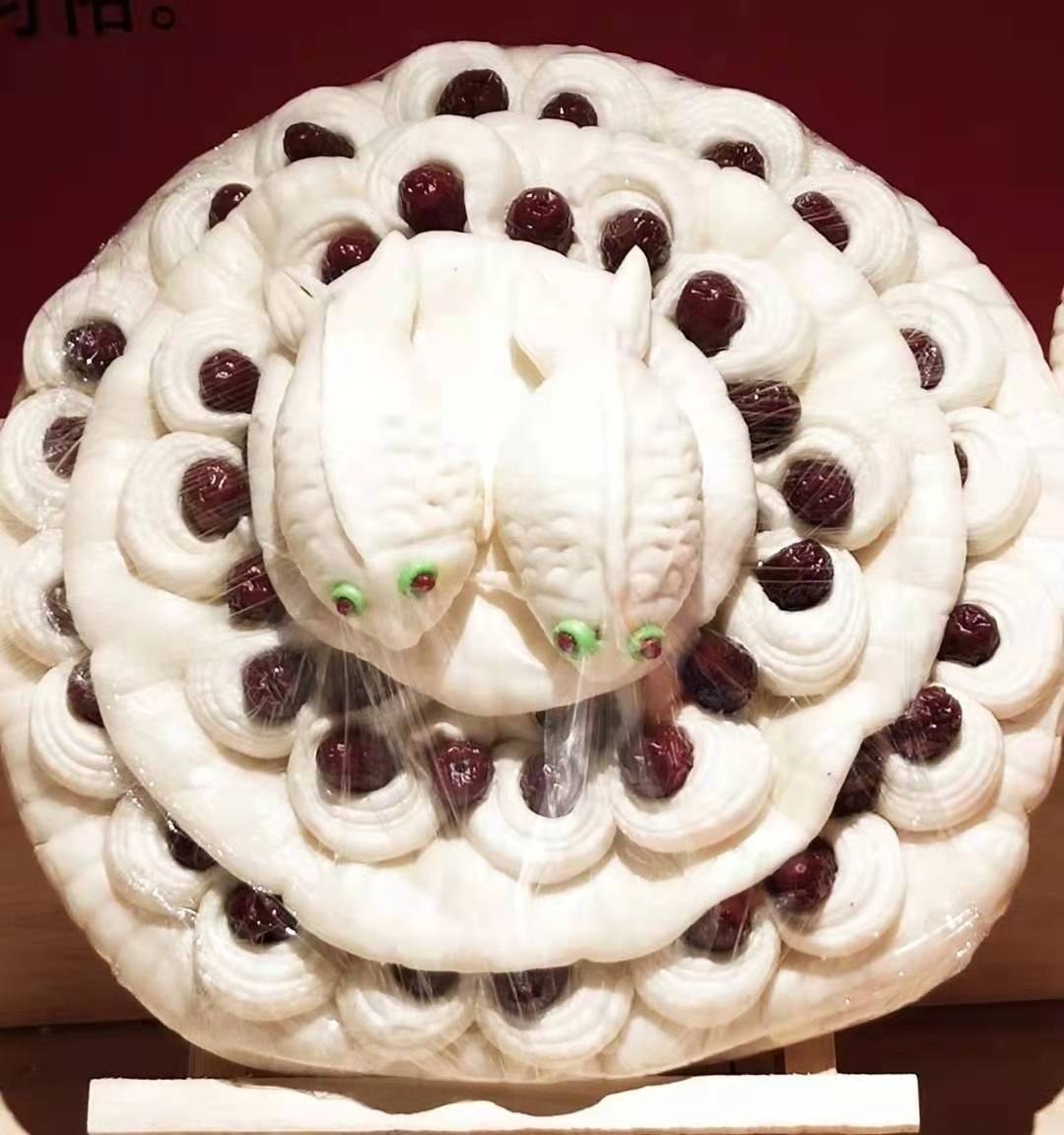

首先,陈文华用擀面杖将一团面擀成圆盘形状。随后,他将另一团面切成30多个长方体,裹上枣后捏成“枣花”。然后,他把一个个“枣花”放在做好的圆盘上,“枣山年馍”的第一层就做好了。这样反复制作,半个小时后,一个漂亮的三层“枣山年馍”就做好了。

“接下来,要放在蒸笼里醒会儿面,蒸熟还要一个多小时。”陈文华说,制作“枣山年馍”是一件十分细致的活儿,需要制作者专心致志,掌握好力度,把握好尺度。为了更好地体现“枣山年馍”的美好寓意,有时还需要融入创意设计。

市民刘晓红是一个心灵手巧的家庭主妇,她能够用白面捏出花、鸟、鱼、虫造型,再点缀上红枣儿、花生或者其他果仁儿,动物造型的“年馍”就做好了。“这种做‘年馍’的手艺是我的母亲教我的。”刘晓红说,小时候过年,邻里间互相串门,她母亲做的“年馍”总是比别家的好吃,惹得婶婶、大娘都到她家询问秘诀。

对民俗有一定研究的市民葛国桢说,“枣山年馍”大致可以分为以下几种:小动物造型,比如马、羊、鸡、猪等,以牲畜、生肖类动物为主;也有庄稼果实造型,比如玉米棒、高粱穗、麦子穗等;还有花卉造型,如牡丹花、月季花、茉莉花等;更有融入民间故事的造型,比如“鲤鱼跳龙门”“二龙戏珠”“寿桃拜寿”等等,每一组作品都有一个娓娓动听的故事。

“年馍”故事:吃“年馍”是腊月里的大事

说起“年馍”,葛国桢回忆起20世纪七八十年代。“如今过年,在许昌胖东来生活广场的超市里就能看到各种各样的年馍。”葛国桢说,但很多人或许不知道,四五十年前,吃“年馍”可是腊月里的一件大事,因为“年馍”蒸得多,要够家人吃半个月左右,所以家家户户都得提前磨面,为蒸“年馍”做准备。

那时候,家里会选一个阳光灿烂的日子,从粮食囤里拉出两袋粮食,在院子里用清水淘洗一遍后,摊在凉席上晾晒。随后拉到村里磨面坊,磨出又细又白的面粉。

葛国桢说,过去,乡下没有酵母粉剂,发面都是使用自制“酵子”。为了提高发面的速度,人们会在锅台边放些麦秸或豆秸,把裹上棉被或毛巾的面盆放在里面。等到第二天,蒸馍用的面发起来后,用手一捏能拉起好长。

过去农村比较穷,白面不经常吃,蒸“年馍”用的大多都是红薯面、玉米面、高粱面,因此“年馍”的颜色和口味也各不相同。腊月二十三以后,家家户户的厨房都会炊烟袅袅,飘出“年馍”的香味。

1月27日,在市区建设路禹州十三碗饭店,记者看到有四五个服务员在包红薯包。店长付晓娜说,有一位在海南生活的许昌人一下订了1000件红薯包(一件是10个),他们蒸熟后将通过快递发过去。可见,今年没能回家过年的许昌人,通过吃红薯包,也能品尝到家乡的味道。“年馍”赋予的年味与憧憬,依然留在人们的心中。

乡风民俗:传承“年馍”传统制作工艺

“年馍”虽小,却蕴含着多姿多彩的乡风民俗。

“‘年馍’主要有枣馍、枣山、红薯包、豆沙包等。”葛国桢说,以前没有冰箱,各家各户一般就把蒸好的“年馍”放在柜子里,然后盖上一块白布。有的将“年馍”挂在房屋的椽子下,防止老鼠和猫偷吃。

“春节蒸的‘年馍’,有些被用作供品,有些用来食用,还有的用来串亲戚。”葛国桢说,正月初二、初四或初六就该走亲戚了。不管去谁家,你都要带上几种“年馍”。从亲戚家返程,亲戚也会把自家的“年馍”当作回礼送给你。

2月1日,家住市区劳动路的市民黄玉栋说,她有一个邻居叫谭凤菊,是市健康路小学的退休教师。每到腊月,谭凤菊就会做好鸽子、刺猬等动物造型的“年馍”送给邻居。尤其是谭凤菊做的刺猬“年馍”,看起来惟妙惟肖。

1月2日,家住鄢陵县城的吴霞对记者说,前些年,她跟老人们学会了做枣馍、花馍,然后通过微信朋友圈销售,目前销量还不错,效益也非常可观。

记者看到,吴霞做的花馍有“喜鹊闹春”“龙凤呈祥”“双喜临门”等,做工十分精致。因为她做的面食不用添加剂和防腐剂,而且有传统的馍香,因此颇受顾客欢迎。

今年5月份, 吴霞准备来许昌开家专门做花馍的门店,她打算把“年馍”等面食的传统制作工艺传承下去,并发扬光大。