栩栩如生的表情,潇洒拂动的衣衫,飘逸的祥云和荷花,诉说着一个个佛的故事。在许昌博物馆三楼“许州记忆”展厅,陈展着一件个头儿庞大的巨型石质佛幢。借着灯光细观幢身,人们会惊讶地发现,上面密密麻麻地雕刻着整整1000尊佛像。

这尊八棱千佛幢,采用了佛教独特的八棱形经幢形式,多面镌刻,是研究许昌当时的宗教信仰、佛教史与石刻艺术的重要实物例证。5月20日,记者走进许昌博物馆,为您讲述千佛“沉睡”千年的故事。

1经幢的起源与佛教有关吗?

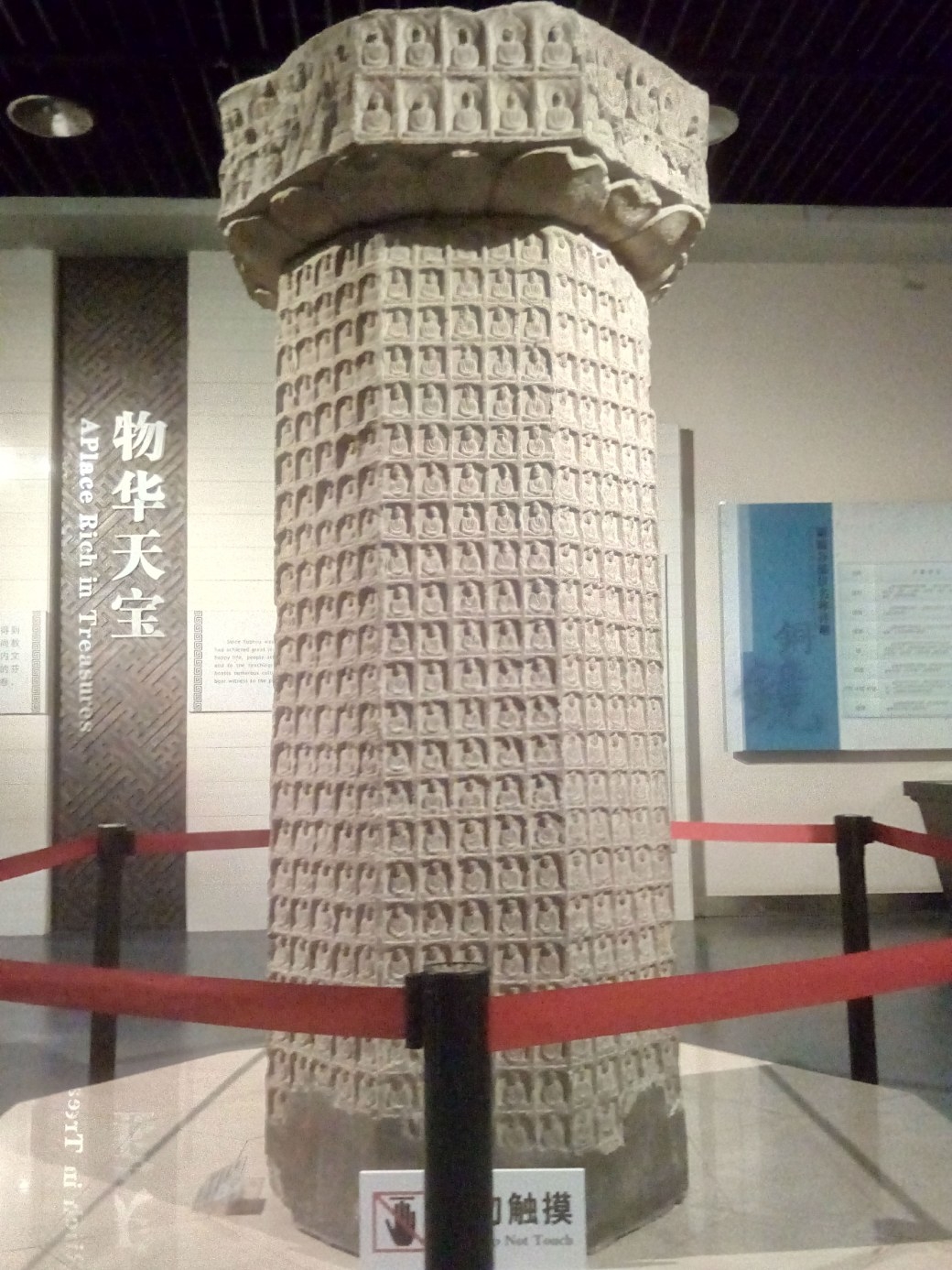

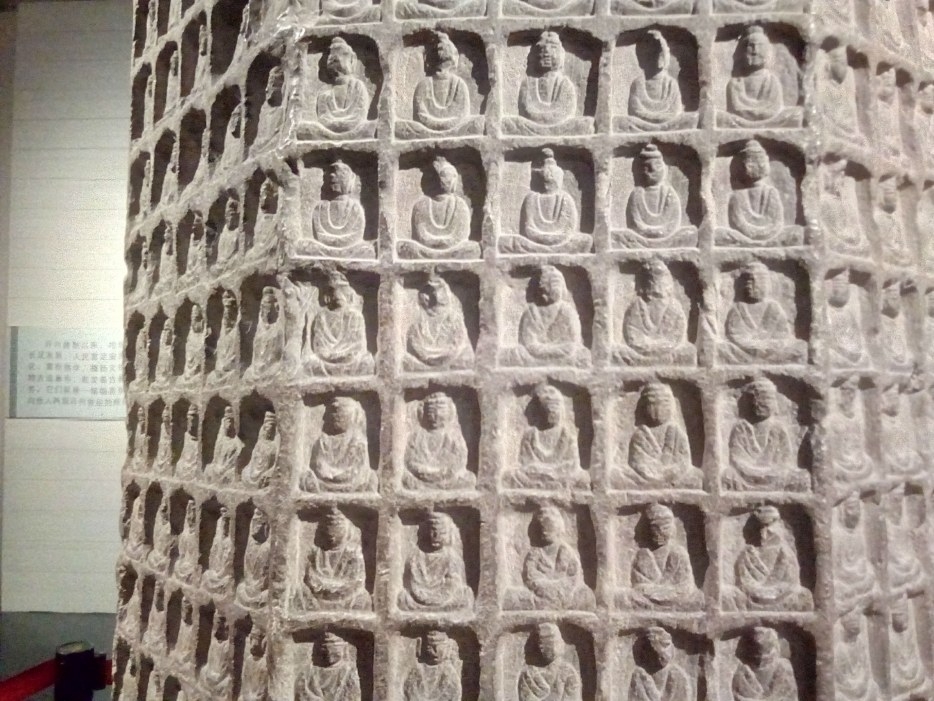

当日上午,在许昌博物馆三楼展厅里,记者一眼就看到了八棱千佛幢。这尊八棱千佛幢,高1.98米,宽0.9米,为等边八角形,每面主体部分以平面剔地浮雕镌凿125个佛龛,每龛一佛,共计千佛。

记者借助灯光细细观察,发现佛像均结珈趺坐于仰莲式须弥座上,手作禅定印。佛像的形体分为两种:一种为高发髻,方圆脸、直鼻、方口、闭目、短颌、双耳垂肩,佩戴有项圈,表情肃穆端庄、文静慈祥;一种为螺髻,长方脸、高鼻、深眉、高眉脊,无项圈,面带微笑,表情喜悦。

说起这尊千佛幢的来历,许昌博物馆保管部主任陈文利说:“这可是在咱许昌市区发现的‘宝贝’。”

1987年春,位于许昌市八一路的微型电机厂基建施工时,工人从地下1米深的土层里发现了一尊巨型石雕。文物专家闻讯赶到现场,小心翼翼地将它发掘出来,并妥善运回许昌博物馆。

“从八棱千佛幢硕大的八面体幢身和雕刻丰富的幢盖,不难看出其应属某一寺庙的标志性建筑。”陈文利说,石幢是古代祠庙中刻有经文﹑图像或题名的石柱。下有座,上有盖,状如塔。“幢”字的基本含义有二:一是古代原指支撑帐幕、伞盖、旌旗的木杆,后借指帐幕之类;二是刻有佛号或经咒的石柱,称石幢或经幢。

由此可见,石幢的外形为柱体,来源于古代的旌幢。然而,后来所谓的石幢,常见于寺庙之中,上刻经文、图像或题名,从其表达的内容和文化意义而言,此类石幢的起源的确与佛教的发展有着密切关系。

在佛家经典之中,经幢有祈福镇魔之效,因此在中国古代,人们建造了大量的石质经幢,留存至今的经幢多存于古寺之中。

2千佛幢上都有哪些佛教故事?

“这尊八棱千佛幢最珍贵的部分是八棱千佛幢的天盖。”陈文利说,它八个立面中,一面刻字,但已风化残缺,难以辨认,其余各面的6组佛像和佛教故事画像,分别为羯摩会议图、坐像游说传经图、三世佛、十大弟子仁果图、迎佛护法图、十六罗汉图,虽有部分残缺,但仍能反映出那个时期佛教的繁荣盛况。

在束腰仰覆莲座上,雕佛像三尊。二弟子合掌立于三佛之间,佛座左右各有一菩萨侧身面内而立。“这个图像反映了一段经典的佛教典故。”陈文利说,三世佛是大乘佛教的主要崇拜对象,按空间分为横三世佛和按时间分的竖三世佛。横三世佛指西方极乐世界阿弥陀佛、中央娑婆世界的释迦牟尼、东方琉璃世界的药师佛;竖三世佛指过去佛迦叶佛(燃灯佛),现在佛释迦牟尼佛和未来佛弥勒佛。此三世佛代表的是时间观念上的竖三世佛。

文殊、普贤护法图在十方三世佛的两边,各刻一幅菩萨听法护法图。靠近十方佛一侧为文殊菩萨护法图,图中刻人物十三身,文殊菩萨骑狮居中,其前后左右有供养菩萨和天女、力士等簇拥前行,或执佛幡、或执莲枝、或执莲蕾、或捧供物,侧身面右而立。与之相对应的三世佛右侧,刻普贤骑象护法图,普贤菩萨结跏趺坐于象背上,身着菩萨装,项饰璎珞,帔帛绕肘外飘,手施禅定印。其周围刻供养菩萨、牵象胡人及天王力士12人,或执佛幡、或执莲枝、或执金刚杵、或捧供物,侧身面左而立。由此可见,此两幅浮雕的内容当与前述两幅即三世佛和十方佛有关,反映了释迦佛说法时,其胁侍菩萨文殊、普贤率众天人护法神现场护法的场景。

在三世佛的左侧,刻佛龛两排,每排5龛,共10龛。龛内各雕刻佛像一尊,造型与三世佛相似,有人认为这是“十大弟子仁果图”,即释迦牟尼十大弟子舍利弗、目犍连、须菩提、阿难陀、优波离、阿那律、大迦叶、富楼那、摩诃迦旃延、罗睺罗。许昌博物馆馆长张松利经过进一步研究认为,虽然10个弟子一直跟随释迦牟尼传道,然而他们并没有成佛,在造像中也都是以比丘形象出现,因此,这10龛佛像应为十方佛,代表了佛教的空间概念。十方即东、南、西、北、东北、东南、西南、西北、上、下十个方向,指整个宇宙。

十六罗汉图在文殊菩萨护法图的左边,罗汉分作两排,每排8人,均着交领袈裟,面相丰润饱满,眉清目秀,有圆形头光。双手拢于胸前端坐于祥云之上,恬静自得。

3八棱千佛幢是北齐时期雕造的吗?

“现存这尊八棱千佛幢实为残件,仅有幢身和天盖两部分,底座已失。”陈文利说,关于寻找八棱千佛幢的底座,还有一个小插曲。

八棱千佛幢是在八一路微型电机厂建造临街家属楼时发现的,当时没有找到底座。后来,宇华名郡小区整体开发时,就有热心群众爆料:“底座就在八棱千佛幢出土现场的附近。”文物部门在宇华名郡小区基建过程中,一直寻找着底座,但却未果,这也成为文物工作者们的遗憾。

“这么精美的雕刻艺术,出自哪朝工匠之手?”陈文利翻开档案薄,记者看到年代鉴定意见一栏显示:“1990年4月10日,河南省文物鉴定委员会鉴定为宋代”“2003年9月2日,河南省文物鉴定委员会鉴定为北齐”。

据悉,关于该佛幢的雕造年代多年来一直存在认识上的分歧,还有部分文物界人士认为它是北周或者晚唐五代时期雕造的。

1994年《中原文物》第3期发表许昌博物馆原副馆长黄留春撰写的《许昌北周塔式八棱千佛幢》一文,对该幢的出土情况和雕刻内容以及雕刻年代进行了介绍,认为该幢雕造于北周时期。据黄留春考证,在唐代以前,中国佛教仅有十六罗汉,玄奘法师译《法注记》之后,才开始出现十八罗汉,进而为五百罗汉,说明八棱千佛幢为唐代以前的遗物,又鉴于我国南北朝盛行佛教的史实和其石刻的刀法特点等,推断该佛幢为北周时代遗物。

后来,在张松莉、田鸣撰写的《许昌八棱千佛幢时代考》一文中,论证了八棱千佛幢主体是以千佛题材为主。千佛题材流行时间较长,从南北朝直至明清的石窟中均有雕造。然而,维摩诘变相则多流行于隋唐五代以前,宋代以后则很少出现。文殊普贤护法在唐宋时期的壁画中多有表现,而十六罗汉则流行于晚唐及五代时期。因此,张松莉、田鸣认为,许昌八棱千佛幢当为五代时期雕造。

尽管这尊八棱千佛幢的雕造年代存在争议,但其宏伟而壮观的造型和细腻的雕刻手法,是现存千佛造像幢中最精美者。