核心提示

面对危险,鲁义姑放弃私爱,舍儿救侄,这就是我们常说的道义。在义女社区,鲁义姑已成为道义的化身。鲁义姑精神,影响着一代代的义女社区人,使这里至今保有淳朴的民风,成为孝善之乡。

按照老辈人的记忆,重塑鲁义姑像

虽然雄伟的鲁义姑庙已不复存在,义姑店庙会的盛况也已消逝。但如今,我们还是能从义女社区大街十字路口西北角的义姑亭,感受到义女社区居民对鲁义姑的尊敬和喜爱。

“后人颂扬:齐君攻鲁,义姑有节,见军走山,弃子抱侄,齐将问之,贤其推理,一妇为义,齐兵遂止。”69岁的义女社区居民马全有说,鲁义姑文化源远流长,其真人真事有两千多年的历史了。

鲁义姑文化所提倡的“公正、诚信、仁义、大爱、无私”,也是建立和谐社会所倡导的,它在一定程度上发挥出了道德教化、精神维系、社会整合等社会功能。

“社区群众提议要发扬鲁义姑文化,这是我们义女社区居民共同的心声。在我们向群众征集意见的时候,发现大家对发扬和继承鲁义姑文化的积极性非常高,随后我们成立了鲁义姑文化理事会。在社区群众大会上,提出重塑鲁义姑像的建议,得到了大家的积极响应,一天时间就收到捐款30多万元。”义女社区党委书记刘春雨说。

2015年,义女社区按照史书典故中的记载和老辈人的记忆,在该社区大街的十字路口处重塑了鲁义姑像。“鲁义姑像的样子就是怀抱娘家侄儿,手里拉着自家儿。2016年,我们在此基础上修建了义姑亭,并在亭子外立碑,刻写了义姑社区的由来。”刘春雨说。

义姑碑再现,为鲁义姑增添神秘色彩

说来奇怪,义女社区重塑鲁义姑像后,2016年发生的一件事儿,也为鲁义姑增添了一分神秘色彩。

2016年,鄢陵县整修县城到望田镇的马路时,在鄢望路与大马镇交叉口向北50米处,修路的压路机压过路面后,路基中出现一处塌陷。修路工人用新土覆盖后再次碾压,路基仍会塌陷。如此反复多次,该处路基依然塌陷,软泥成堆。

“很奇怪,塌陷的地方没有漏水也不是坑,但就是铺不成路。”马全有说,眼看塌陷影响修路进程,修路的工人索性在塌陷处深挖,查找塌陷原因。没想到,挖了4米深,竟挖出两块石碑。经辨认,一块石碑上记载是大乘寺历史,另一块石碑由于泥土覆盖,当时并没有辨认出字迹和记载典故。

“大乘寺的人听说这个事儿后,过来了几个人想拉走石碑。”马全有说,一系列奇怪的事儿就此发生。他们找了一辆拖拉机拉石碑,刚把石碑放入车斗,平时正常行驶的拖拉机就启动不了。无奈之下,工人又找了一辆双排工具货车,在用吊车吊石碑时,钢丝绳却突然断裂,但并未伤到人。

“石碑大概重500斤,人力也能抬动。工人把石碑抬到小货车上,把石碑拉回了大乘寺。”马全有说。

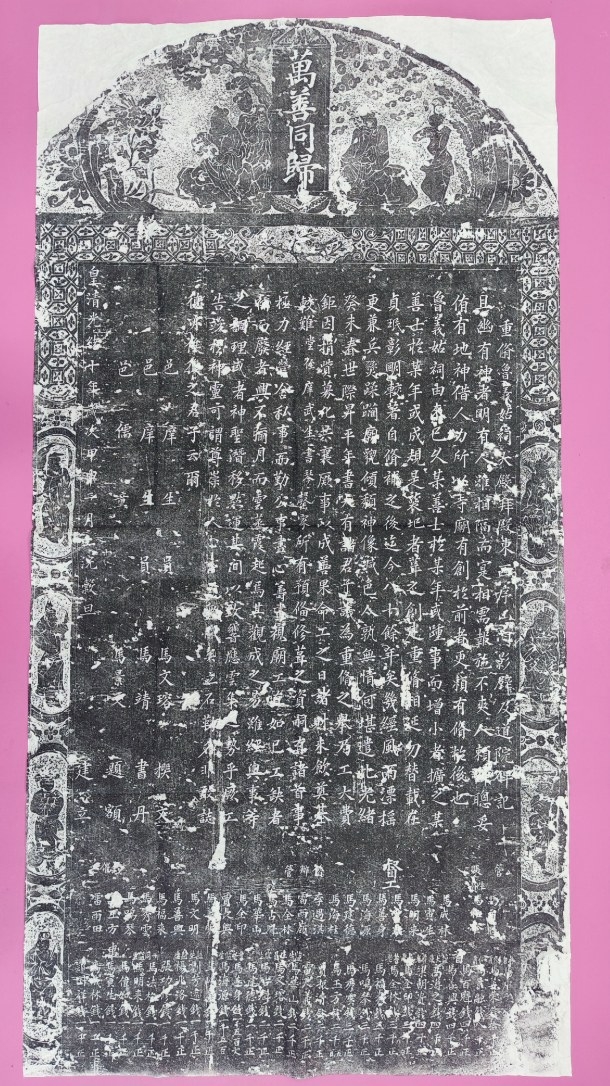

大乘寺的人把拉回的石碑清洗后,经过仔细辨认,才看出来另一块石碑上记载的是清光绪年间重修鲁义姑庙的事儿。石碑上有四个大字“万善同归”,记载的是“重修鲁义姑祠大殿拜殿东西序山门影辟及道院碑记”,碑文有言“鲁义姑祠由来已久……”。石碑下方,记载的是当时仁人志士的捐款明细,以及督工和管账先生。

随后,义女社区派人将石碑拉回,立在义姑亭前。

传承孝善文化,发扬义姑精神

近年来,义女社区党委大力营造“孝善文化”氛围,坚持“以孝治村”,让社区群众“知孝理、讲孝德、践孝行”,弘扬传统美德,传承孝善文化,推进社区治理。

“2015年我们重塑鲁义姑像,同时把每年的农历八月十五定为鲁义姑文化节,成立鲁义姑文化理事会。在鲁义姑文化节上,我们隆重表彰‘好婆婆’‘好媳妇’,表彰为义女社区作出贡献的人。”刘春雨说。

在此基础上,义女社区成立了孝善文化理事会,每逢传统节日举办孝善文化节,邀请相关专家教授为群众讲授孝善文化。孝善文化节期间,该社区还为60岁以上的老人举办饺子宴,开展“我为爹娘洗次脚、梳次头”感恩活动,评选表彰“孝老爱亲之星”“好媳妇”“好婆婆”“五好家庭”等,弘扬传承“好家风”“好家训”,形成了建设社区比爱心、赡养老人比孝心、邻里相处比诚心,崇德扬善的浓厚氛围。如今,鲁义姑文化节已举办了六届,孝善文化节已举办七届。

“通过举办鲁义姑文化节和孝善文化节,该社区居民的整体素质有了很大的提升。以前,该社区的大街上打架斗殴的,骂街吵架的,婆媳不和的,小偷小摸的情况比较常见;现在,这些情况已经见不到了。”刘春雨说。

“我总结一句话来形容我们义女社区:红楼绿树繁华地,环境优美小康村。希望以后我们的义女社区更加繁荣富强,更加优美宜居。”义女社区居民刘麦次说。

“今后,义女社区按照‘孝为先,义为根,花为媒,富为本’四句话来发展。义女社区将更好的传承和发扬鲁义姑精神,把‘义’字打造成义女社区的金字招牌。”刘春雨说。