2007年,许昌灵井遗址考古发掘出一块古人类头盖骨化石,震惊世界,被命名为“许昌人”。这件头盖骨化石,是河南省境内出土的第一件古人类头盖骨化石,它的发现,填补了中国现代人起源研究的空白。

那么,远古“许昌人”究竟生活在怎样的环境中呢?

受疫情影响,许昌博物馆暂停开放。但记者在之前的采访过程中了解到,在许昌博物馆一楼的“许昌人”展厅内,展示着“许昌人”头盖骨化石的复制品以及被复原的“许昌人”形象。

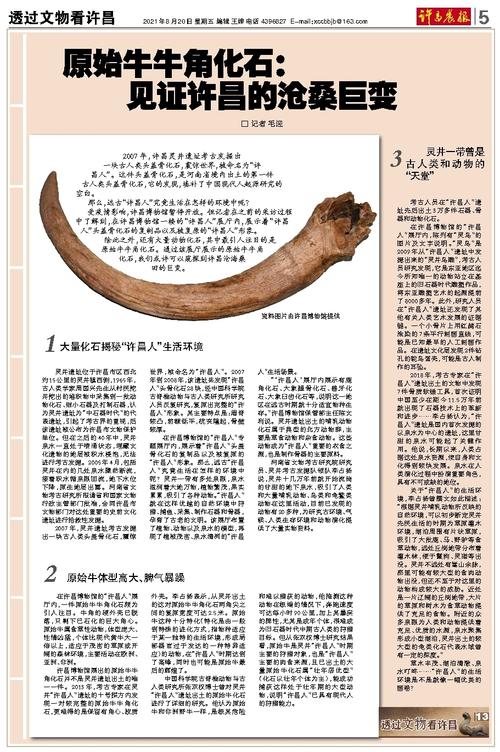

除此之外,还有大量动物化石,其中最引人注目的是原始牛牛角化石。通过该展厅展示的原始牛牛角化石,我们或许可以窥探到许昌沧海桑田的巨变。

灵井遗址位于许昌市区西北约15公里的灵井镇西侧,1965年,古人类学家周国兴先生从村民挖井挖出的堆积物中采集到一批动物化石、细小石器及打制石器,认为灵井遗址为“中石器时代”的代表遗址,引起了考古界的重视,后该遗址被公布为许昌市文物保护单位。但在之后的40年中,灵井泉水一直处于喷涌状态,埋藏文化遗物的地层被积水浸泡,无法进行考古发掘。2005年4月,包括灵井在内的几处泉水骤然断流,接着积水循泉眼回流,地下水位下降,原生地层出露。河南省文物考古研究所报请省和国家文物行政主管部门批准,会同许昌市文物部门对这处重要的史前文化遗址进行抢救性发掘。

2007年,灵井遗址考古发掘出一块古人类头盖骨化石,震惊世界,被命名为“许昌人”。2007年到2008年,该遗址共发现“许昌人”头骨化石28块,经中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究人员反复研究,复原出完整的“许昌人”形象。其主要特点是:眉脊较凸,前额低平,枕突隆起,骨壁较厚。

在许昌博物馆的“许昌人”专题展厅内,展示着“许昌人”头盖骨化石的复制品以及被复原的“许昌人”形象。那么,远古“许昌人”究竟生活在怎样的环境中呢?灵井一带有多处泉眼,泉水滋润着大地万物,植物繁茂,果实累累,吸引了各种动物。“许昌人”就在这样优越的自然环境中狩猎、捕鱼、采集、制作石器和骨器,孕育了古老的文明。该展厅布置了植物、动物以及泉水的模型,再现了植被茂密、泉水清冽的“许昌人”生活场景。

“‘许昌人’展厅内展示有鹿角化石、大象腿骨化石、兽牙化石、大象臼齿化石等,说明这一地区在远古时期就十分适宜物种生存。”许昌博物馆保管部主任陈文利说。灵井遗址出土的哺乳动物化石属于典型的北方动物群,主要是草食动物和杂食动物。这些动物成为“许昌人”重要的衣食之源,也是制作骨器的主要原料。

河南省文物考古研究院研究员、灵井考古发掘队领队李占扬说,灵井十几万年前就开始流淌的甘甜的地下泉水,吸引了人类和大量哺乳动物、鸟类和龟鳖类动物在这里活动,目前已发现的动物有20多种,为研究古环境、气候、人类生存环境和动物演化提供了大量实物资料。

原始牛体型高大、脾气暴躁

在许昌博物馆的“许昌人”展厅内,一件原始牛牛角化石颇为引人注目。牛角的硬外壳已脱落,只剩下已石化的巨大角心。原始牛属食草性动物,体型庞大、性情凶猛,个体比现代黄牛大一倍以上,适应于茂密的草原或开阔的森林环境,主要活动在欧洲、亚洲、非洲。

许昌博物馆展出的原始牛牛角化石并不是灵井遗址出土的唯一一件。2013年,考古专家在灵井“许昌人”遗址的十号探方内发现一对较完整的原始牛牛角化石,更难得的是保留有角心、胶质外壳。李占扬表示,从灵井出土的这对原始牛牛角化石两角尖之间的复原宽度可达2.5米。原始牛这种十分特化(特化是由一般到特殊的进化方式,指物种适应于某一独特的生活环境,形成局部器官过于发达的一种特异适应)的动物,在“许昌人”时期达到了高峰,同时也可能是原始牛最后的辉煌了。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所张双权博士曾对灵井“许昌人”遗址出土的原始牛化石进行了详细的研究。他认为原始牛和非洲野牛一样,是极其危险和难以猎获的动物,他推测这种动物在极端的情况下,奔跑速度可达每小时90公里,加上其暴戾的脾性,尤其是成年个体,很难成为旧石器时代中期古人类的狩猎目标。但从张双权博士研究结果看,原始牛是灵井“许昌人”时期主要的狩猎对象,也是“许昌人”主要的肉食来源,且已出土的大量原始牛化石属“壮年居优型”(化石以壮年个体为主),能成功捕获这样处于壮年期的大型动物,说明“许昌人”已具有现代人的狩猎能力。

灵井一带曾是古人类和动物的“天堂”

考古人员在“许昌人”遗址先后出土3万多件石器、骨器和动物化石。

在许昌博物馆的“许昌人”展厅内,陈列有“灵鸟”的图片及文字说明。“灵鸟”是2009年从“许昌人”遗址中发掘出来的“灵井鸟雕”,考古人员研究发现,它是东亚地区迄今所知唯一的动物站立在基座上的旧石器时代雕塑作品,将东亚雕塑艺术的起源提前了8000多年。此外,研究人员在“许昌人”遗址还发现了其他有关人类艺术发展的证据链。一个小骨片上用红赭石涂染的7条平行刻画直线,可能是已知最早的人工刻画作品。在遗址文化层发现2件钻孔的鸵鸟蛋壳,可能是古人制作的耳坠。

2018年,考古专家在“许昌人”遗址出土的文物中发现7件骨质软锤工具,首次证明中国至少在距今11.5万年前就出现了石器技术上的革新和进步……李占扬认为,“许昌人”遗址是国内首次发掘的以泉水为中心的遗址,这里甘甜的泉水可能起了关键作用。他说,长期以来,人类占据这处泉水资源,使自身和文化得到较快发展。泉水在人类演化过程中扮演重要角色,具有不可或缺的地位。

关于“许昌人”的生活环境,李占扬曾撰文如此描述:“根据灵井哺乳动物所反映的自然环境,可以初步断定灵井先民生活的时期为草原灌木环境,湖泊周围有片状草原,吸引了大批鹿、马、野驴等食草动物,远处丘岗地带分布着灌木林,便于鬣狗、灵猫等出没。灵井不远处有嵩山余脉,那里可能有较大型的食肉动物出没,但还不至于对这里的动物构成较大的威胁。近处是一片辽阔的丘岗地带,大片的草原和树木为食草动物提供了充足的食物。附近的众多泉眼为人类和动物提供着充足、优质的水源,泉水聚集形成小型湖泊,灵井出土的较大型的龟类化石代表水域曾有一定的深度。”

草木丰茂、湖泊清澈、泉水叮咚……“许昌人”的生活环境是不是就像一幅优美的画卷?