传统刻瓷技艺源于秦汉时期的剥凿艺术,被称为“剥玉”。魏晋时期,帝王官宦和文人墨客在玩赏瓷器之余,习惯把咏诗题文的墨迹留存其上以便永久保存。当时,制瓷艺人在施釉前的坯体上单线雕刻诗文书画的轮廓,烧成后留存,形成了早期的刻瓷艺术。我市就有一位刻瓷艺人,他每天与瓷器、刻刀、小锤相伴,在叮叮当当的敲击声中,创作出一件又一件精美的艺术品——他就是昝文利。

刻瓷是绘画艺术 和陶瓷艺术的巧妙结合

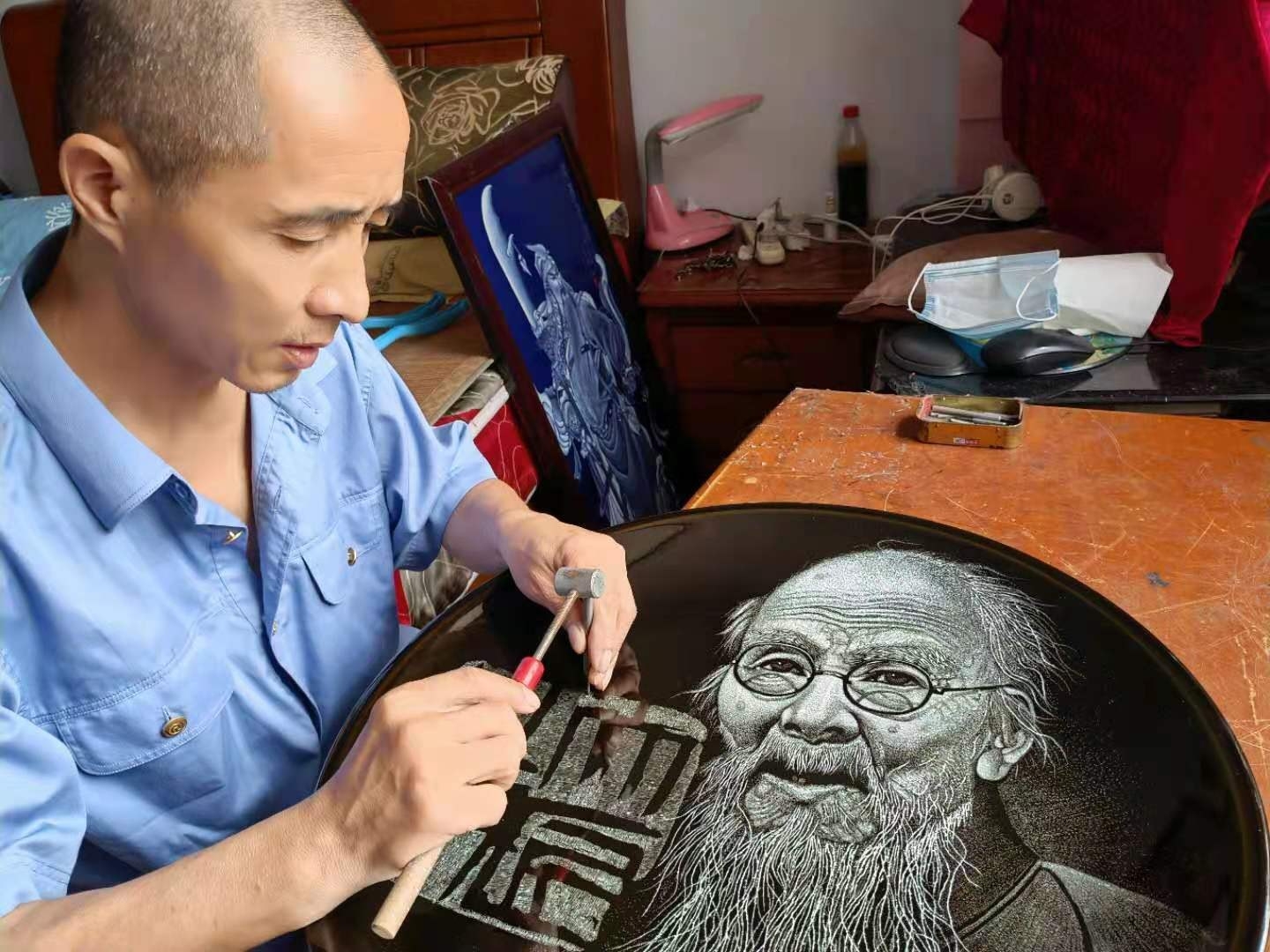

8月14日,记者在昝文利家中看到,书柜里、支架上、墙角旁,一件件瓷盘被刻画上了栩栩如生的图案,有花有草,有动物有人物,精美的画面仿佛要从瓷器中脱离出来,令人叹为观止。

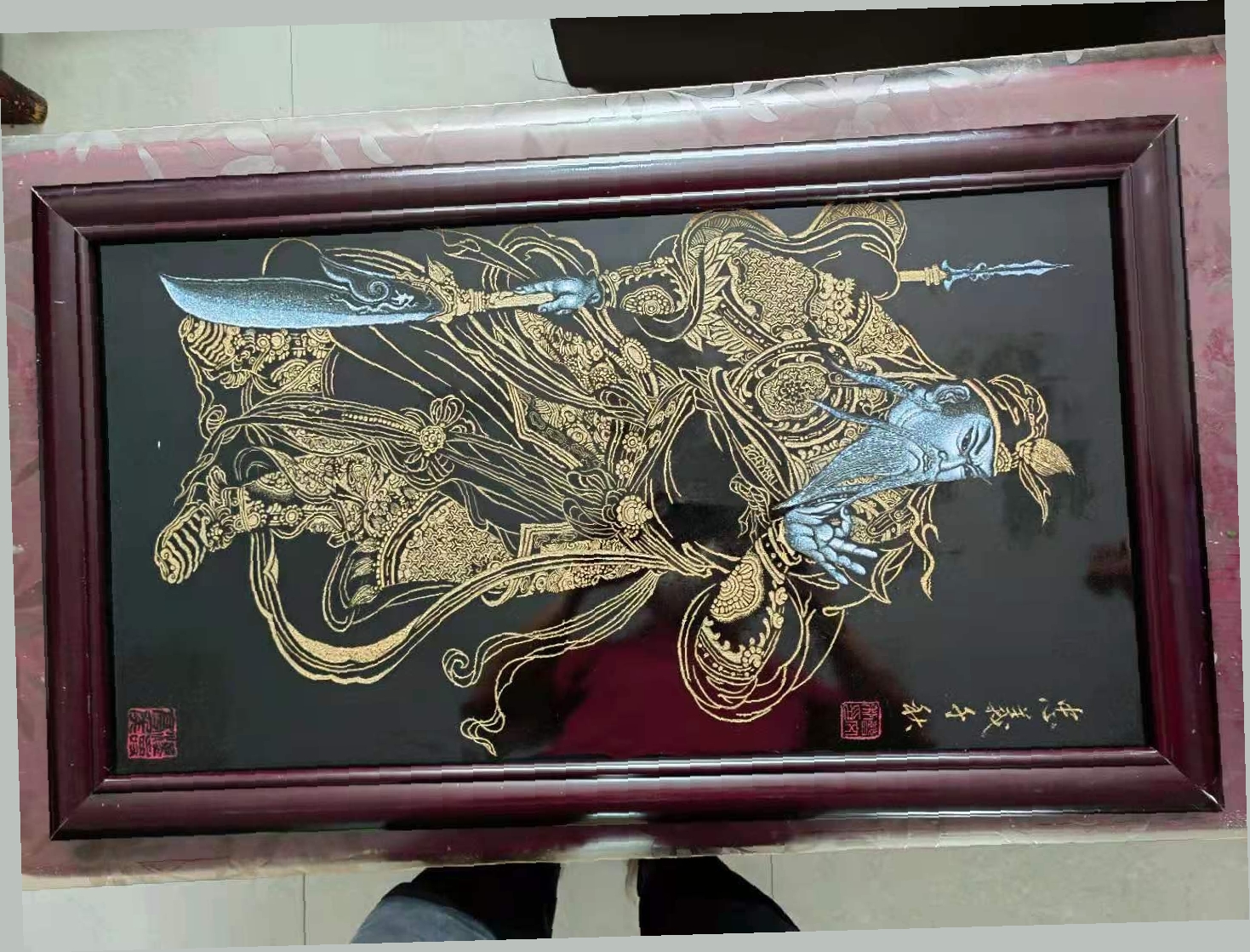

“刻瓷艺术与远古的甲骨文、秦汉时期的‘剥玉’一样,都是一种古老的传统艺术,有着悠久的历史。它将绘画艺术与陶瓷艺术巧妙结合,是中国传统的陶瓷装饰工艺技法之一。”今年51岁的昝文利说,简单来说,刻瓷就是以刀代笔,在瓷器釉面上雕刻山水、花鸟、鱼虫、动物、人物、肖像及书法等题材的作品,并根据不同釉色和不同刻制工艺着色或不着色而显形的一种艺术。

传统刻瓷艺术是集书法、绘画、雕刻等艺术于一体的综合性艺术,可以让多种艺术经过构思雕刻再现于瓷器釉面。传统刻瓷艺术起源于清宫,后流落民间,经过无数能工巧匠和书画大师数百年的不断传承、发展和创新,有着极高的艺术价值和收藏价值。

“每一件高雅别致的刻瓷手工艺术品的创作,都需要经过构思、拟稿、绘制草图、雕刻、着色、调整等工序。刀锋腕力和拇指、无名指的配合,加之小锤敲击速度的快慢、轻重,可使刻画的画面点、线、面细腻流畅有活力,出现刚柔相济、转折顿挫之感。”昝文利说着便拿起小锤和刻刀,叮叮当当地敲了起来。

刻瓷不能回刀

只能一气刻成

伴随着敲击声,昝文利进入了忘我的境界。只见他拿着小锤和刻刀,对着瓷盘的一点反复敲凿,如不仔细看很难发现瓷盘的变化。

大约5分钟后,瓷盘的釉面出现了一块凹凸点。这时,昝文利放下手中小锤和刻刀,不好意思地解释说:“刻瓷时状态很重要,一旦进入状态最好不要停下来,不然下次再雕刻这一小块时,很容易由于下锤的轻重不一把画面刻坏。”

“刻瓷不能回刀,只能一气刻成,一旦刻错或把瓷器的某一点敲破就会影响整个画面。”昝文利说,传统纯手工刻瓷主要分为浅色釉雕着色和深色釉分层雕刻两种方法。浅色釉雕着色是先勾画出画面的大致轮廓,然后雕刻、着色;深色釉分层雕刻则是利用瓷器本身的釉彩,通过雕刻后刀迹的虚实、疏密、深浅,将画面淋漓尽致地表现出来。

“深色釉分层雕刻更具感染力,创作起来也更难、更费时。采用哪种表现方式要根据作者设计稿件时的立意和所选材料的釉色而定。”昝文利说,每一件纯手工刻瓷都是孤品,不但可以提升陶瓷的品位和价值,而且画面可以永久保存不脱色。其不但具有装饰家居的作用,而且能将个人肖像和重要事件的照片雕刻在深色釉瓷器上,更可以为书法及绘画爱好者永久留存墨宝。

传承刻瓷技艺

完成工匠使命

俗话说:“没有金刚钻,别揽瓷器活儿。”刻瓷因创作失误不可逆转,故被视为中国传统手工艺里的一项绝技。在瓷盘光亮的映衬下,刻刀凿下的细碎刻点拼绘成了一幅幅生动的画面,一毫米的厚度里就有大千世界。

“刻瓷看起来简单,但要在光滑而坚硬的釉面上进行雕刻,操作起来还是很费工夫的。”昝文利说,刻瓷时每次下刀都要仔细斟酌,做到手、眼、心合而为一,不骄不躁、心无杂念。一旦绷瓷,整个过程都要重来。

“刻瓷必须耐得住寂寞,有一颗平常的心,这样才能给作品以生命。”昝文利说,创作初期,他刻坏的瓷盘数不清。有一段时间,他也曾因为作品的立体感不强而烦心。

昝文利的老师中国陶瓷艺术大师丁邦海曾鼓励他说:“你要平和自己的心态,不能苛求每一件作品都是精品。只有走过量变到质变的过程,你的作品才能得到升华。”

伴随着叮叮当当的敲击声,昝文利的刻瓷生涯已走到第13个年头儿,他也由一名学生变成了一名刻瓷大师。如今,每次拿起刻刀,他仍要先平复自己的心情,在脑子里酝酿刻瓷的画面。

“刻瓷十分磨炼心性,一刀刻下即成定局。正是因此,能坚持下来的人少之又少。”昝文利说,如今,有几位徒弟及一批包括许昌学院大学生在内的刻瓷爱好者,跟随昝文利学习刻瓷艺术。不管是谁来请教刻瓷经验和学习刻瓷手法,昝文利都会倾囊相授。

“我希望有更多的人了解刻瓷艺术,让这门技艺在许昌传承下去。”昝文利看着桌子上自己注入无数心血的刻刀说,这是工匠精神,也是他的使命所在。