核心提示

吕姓人从山西省洪洞县迁徙至许昌市许开路西段,经过几代人的繁衍生息,逐渐形成了吕桥社区。吕姓人曾在高底河上修建吕家桥,如今随着时代的变迁,该桥已被深埋地下,但其浓郁的历史气息,却为该社区增添了几分厚重感。本期《许昌往事》,记者来到吕桥社区,通过老居民的讲述与回忆,追寻该社区的过往。

吕姓人迁徙至此

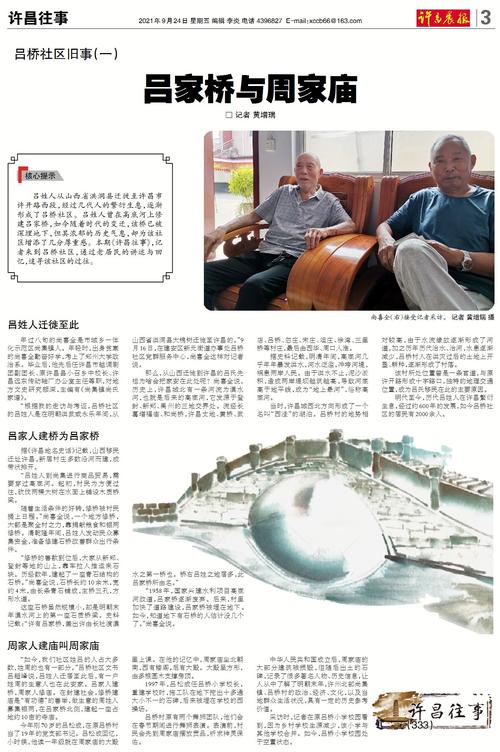

年过八旬的尚喜全是市城乡一体化示范区尚集镇人。年轻时,出身贫寒的尚喜全勤奋好学,考上了郑州大学政治系。毕业后,他先后任许昌市越调剧团副团长、原许昌县小召乡中校长、许昌远东传动轴厂办公室主任等职,对地方文史研究颇深,主编有《尚集镇尚氏家谱》。

“根据我的走访与考证,吕桥社区的吕姓人是在明朝洪武或永乐年间,从山西省洪洞县大槐树迁徙至许昌的。”9月16日,在建安区新元街道办事处吕桥社区党群服务中心,尚喜全这样对记者说。

那么,从山西迁徙到许昌的吕氏先祖为啥会把家安在此处呢?尚喜全说,历史上,许昌城北有一条河流为潩水河,也就是后来的高底河,它发源于登封、新郑、禹州的三地交界处。流经长葛增福庙、和尚桥,许昌丈地、黄桥、武店、吕桥、忽庄、宋庄、俎庄、徐湾、三里桥等村庄,最后由西华、周口入淮。

据史料记载,明清年间,高底河几乎年年暴发洪水,河水泛滥,冲垮河堤,祸患两岸人民。由于洪水不止,泥沙淤积,造成两岸堤坝越筑越高,导致河底高于地平线,成为“地上悬河”,俗称高底河。

当时,许昌城西北方向形成了一个名叫“西洼”的湖泊。吕桥村的地势相对较高,由于水流缘故逐渐形成了河道,加之历年历代治水、治河,水患逐渐减少,吕桥村人在洪灾过后的土地上开垦、耕种,逐渐形成了村落。

该村所处位置曾是一条官道,与原许开路形成十字路口,独特的地理交通位置,成为吕氏移民在此的主要原因。

明代至今,历代吕姓人在许昌繁衍生息,经过约600年的发展,如今吕桥社区的居民有2000余人。

吕家人建桥为吕家桥

据《许昌地名史话》记载,山西移民迁址许昌,新居村庄多数沿河而建,成带状排开。

“吕姓人到尚集进行商品贸易,需要穿过高底河。起初,村民为方便过往,砍伐两棵大树在水面上铺设木质桥梁。

随着生活条件的好转,修桥被村民提上日程。”尚喜全说,一个地方修桥,大都是聚全村之力,靠捐献粮食和银两修桥。清乾隆年间,吕姓人发动民众募集资金,准备修建石桥改善群众出行条件。

“修桥的善款到位后,大家从新郑、登封等地的山上,靠车拉人推运来石块。历经数年,建起了一座青石结构的石桥。”尚喜全说,石桥长约10余米,宽约4米,由长条青石铺成,主桥三孔,方形水道。

这座石桥虽然规模小,却是明朝末年潩水河上的第一座石质桥梁。史料记载:“许有吕家桥,盖出许由长社渡潩水之第一桥也。桥右吕姓之地居多,此吕家桥所由名。”

“1958年,国家兴建水利项目高底河改道,吕家桥逐渐废弃。后来,村里加快了道路建设,吕家桥被埋在地下。如今,知道地下有石桥的人估计没几个了。”尚喜全说。

“如今,我们社区姓吕的人占大多数,姓周的也有一部分。”吕桥社区文书吕超峰说,吕姓人迁居至此后,有一户姓周的生意人也在此安家。吕家人建桥,周家人修庙。在封建社会,修桥建庙是“有功德”的善举,做生意的周姓人募集银两,在吕家桥北侧,建起一座占地约10亩的寺庙。

今年刚70岁的吕松成,在原吕桥村当了19年的党支部书记。吕松成回忆,小时候,他读一年级就在周家庙的大殿里上课。在他的记忆中,周家庙坐北朝南,西有楼阁,后有大殿。大殿呈方形,由多根圆木支撑房顶。

1997年,吕松成任吕桥小学校长,重建学校时,施工队在地下挖出十多通大小不一的石碑,后来被埋在学校的西操场。

吕桥村原有两个舞狮团队,他们会在春节期间进行舞狮表演。表演前,村民会先到周家庙摆放贡品,祈求神灵保佑。

中华人民共和国成立后,周家庙的大部分建筑被损毁,但随后出土的石碑,记录了很多著名人物、历史信息,让人从中了解了明朝末年,许州北部尚集镇、吕桥村的政治、经济、文化,以及当地群众生活状况,具有一定的历史参考价值。

采访时,记者在原吕桥小学校园看到,因为乡村学校生源减少,该小学与其他学校合并。如今,吕桥小学校园处于空置状态。