核心提示

古往今来,不少发生在人类身边的重大事件随着时间的流逝而“退出”了人们的记忆,而记载人类活动的书籍不论时间远去多久,都会“复活”再现。论述介绍中国陶瓷的图书浩如烟海,种类繁多,我们不可能有精力和时间一本本了解和阅读。但与我们工作范围和生活环境息息相关的图书,我们依然对其十分执着,乐此不疲。

150年前清同治时期的《陶瓷十五论》就是一本让我们回味的图书。这本书的作者是清同治时期生于禹州市神垕镇的一个普通陶瓷工匠。时隔150多年,我们仍能从那早已失去墨香的发黄的纸页中,听到瓷器开片的美妙乐声,联想到工匠们劳作的画面。

《陶瓷十五论》这本书 讲了些什么?

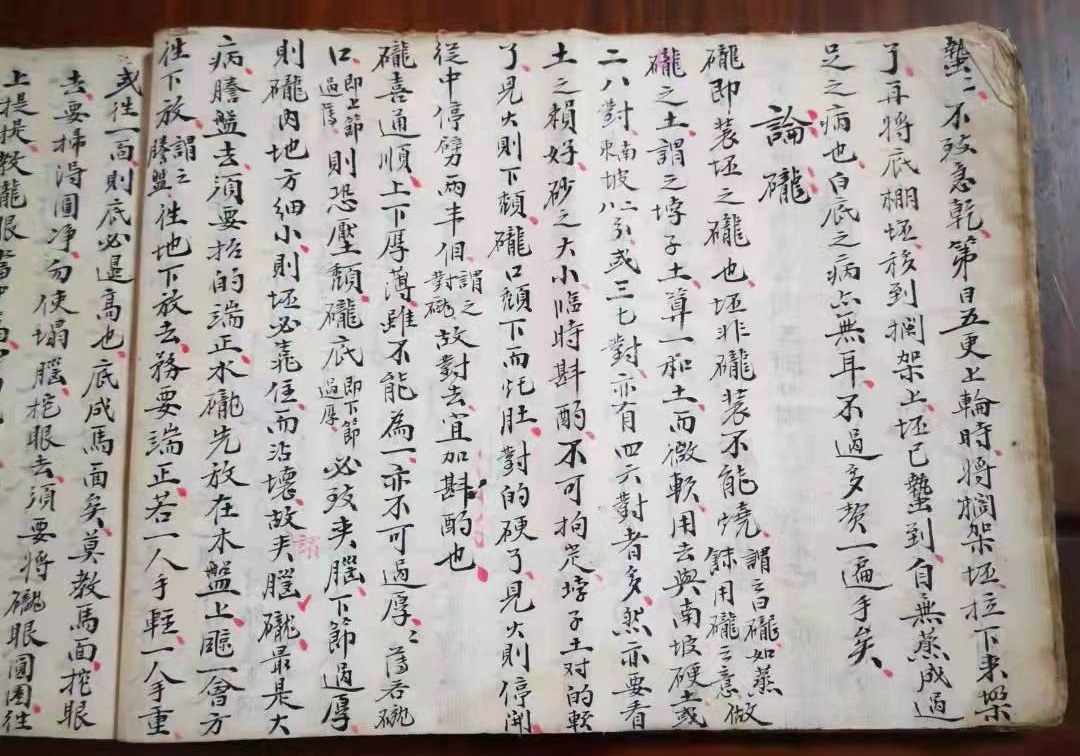

在禹州市神垕镇任星航家,任星航打开一个檀木箱子,从里面拿出一本封面破损、纸页发黄、内文用小楷毛笔抄写的线装书籍,字与字之间,段与段之间根本没有分开,而且一通到底,只是在字的旁边用红笔画个逗号、句号,文字用的是繁体字。

在任家后人的详细解读中,记者初步了解到因为这本手抄书共有十五论:论土、论泥、论灰、论硷、论药(釉)、论黑碟、论匠人、论供作、论火、论窑、论抱窑、论烧窑、论管窑、论装窑、论割笼等,所以起名叫《陶瓷十五论》。

在任家后人的指导下,记者看了几个章段,如“论火”篇载:初点火务要点匀流,使火起得旺,则至底火旺,可以烧一、二班,若点得不匀可以多烧一、二班,早饭后至午饭时为一班,午饭后至喝汤时为一班,前半夜为一班。

《论管窑》章段中说:端午节规,窑上供作以及烧窑、铁匠等,俱一初五清晨,用早饭一顿,每人江米干饭,用花墩子碗一碗,花油馍(葱花油馍)足用,黄酒一壶。

还有《论匠人》一节中载:匠人窑场内做轮者做胚者谓之匠人,成阁坯为之供作,一供一作,胚方能成,其实都是匠人,其功有五好,第一要绽把好,第二要底好,第三要蒉好,第四要厓好,第五要钱好。每论1000余字,全书约20000字,无标点,每论用一段写完。

碗药山与作者的关系

据《任氏家谱》记载:任氏家族原籍山西榆次,乾隆二十六年(1761年)任希业带着家人来到禹县。据他的后人讲,任希业是个头脑清晰、有经商理念的商人。当他听说禹县神垕镇是个陶瓷之镇,在历史上很有名气时,便动了要到神垕经营瓷器的念头。随后,他和儿子任永基一起从事瓷器经营。当时,神垕镇有很多家小作坊,以生产、经营粗瓷为主,经营的门店一街两行,人来人往,他们家开的瓷器店生意兴隆。当时管理这个店的是任希业,其子任永吉主要负责与客户联系沟通及发货,任永吉的两个弟弟负责到各个窑口作坊选货、进货。时间一久,他们发现了一个更大的商机,那就是这些窑口和作坊隔不了几天就得去进批釉料,一家虽说用量不大,但全神垕几百家窑口和作坊,所需的釉料不是个小数。经过考察和多方讨教,他们于乾隆三十六年(1771年)和另外9人合伙购买了神垕镇以北十余公里的碗药山,作为制瓷和釉药基地。

碗药山位于鸠山镇李村辖区内,山不高,山上的石头呈青灰色。明朝,神垕人在此山中发现了一种神奇的矿石。这种矿石像狗头金一样,是天然完美的黑药,碾粉之后不需要加其他材料,即可烧出又黑又亮的瓷碗。

碗药山被任氏家族买下来的20余年后,任志修成了主要经营者,收工人10多名,每天采药(釉)石,供给所需的烧窑人。时间久了,他和烧窑的工匠熟悉了,谈话中,说得最多的是烧窑的工艺和釉药的配比等技术上的事儿。几年后,任志修积累了很多关于制瓷和烧窑方面的经验和知识。

何不把这些工匠的经验和知识系统地整理出来,为瓷界和后人提供一些参考的资料?于是,他走遍各大窑口和作坊,向工匠们虚心学习。为了让理论结合实践,他的父亲在自家建立了一个窑口。他们边制作、边总结、边写作,用了7年时间,写成了系统的介绍技能烧制、管理、规矩等的钧瓷专著。

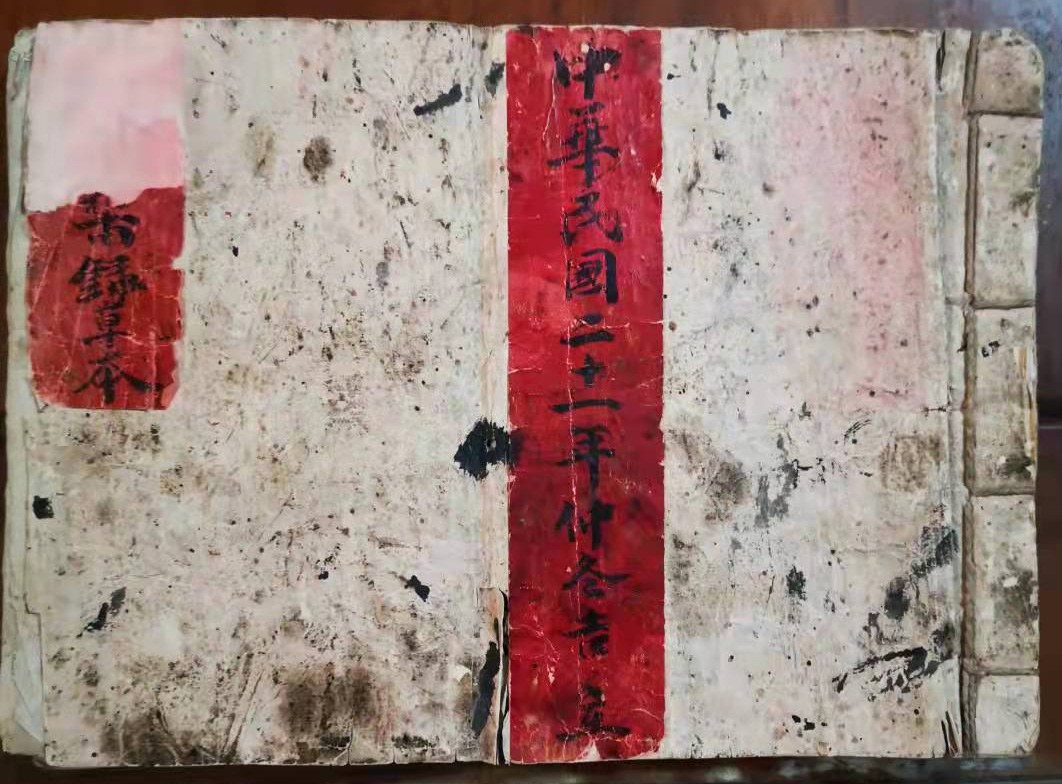

根据任家的家谱推测,这本书的成书时间约为同治六年(1867年),距今有150余年。但我们见到这本书的封面写的是“中华民国”二十一年(1932年)任志修著,这是为什么?事情是这样的:任志修是在同治年写完的这本书,因当时的保存条件有限,存放到1932年时破烂发霉,字迹不清,任志修的孙子任清选重新抄写了一遍,作者仍是任志修,日期写的是抄写时间的日期。

《陶瓷十五论》 是首部钧瓷专著吗?

先看一下历朝历代有关钧瓷的著述,在禹州市史志办公室编修的《中国钧窑志》一书中,记载关于瓷的最早图书是先秦的《考工记》,里面有“窑变之器”的字句。后来的《杜阳杂编》《辍耕录》《博物要览》《长物志》等,都有关于瓷的记载。清初程哲写的《窑器说》主要也是论述景德镇窑器和各地各窑,及宋代各窑、清代瓷器。民国初年黄矞编的《瓷史》,论述的也只是中国陶瓷业从上古到清朝末年的发展历史,关于钧瓷系统全面的论述不是很多。如《留青日扎》中说:“钧州窑,钧州稍具诸色,光彩太露,器极大,今河南新改禹州,其器免丝纹、火焰青青”等寥寥几句。还有《俨山集》中记载“钧州缸”“钧州葵花水奁一幅”“葵花水低一个”等器物,也只是提到了几个品种。

清代的《南窑笔记》记载着古窑者7条、明窑者6条,胎、釉彩、青料等22条,并详细记载了烧制瓷器所使用的原料及其出处,以及景德镇制瓷业的繁荣盛况,书中对钧瓷的记述仅涉及北宋钧窑、官钧窑、原料、釉色、炉钧等,篇幅不大,只是大致提到远不及景德镇瓷窑及瓷器。

而《钧瓷艺术与文化》中记载瓷器专著的图书颇多,影响颇大的有《百宝总珍集》《清波杂志》《宣德鼎彝录》《俨山集》等,这些文献如前所讲,关于钧瓷的论述大多断之续之,有的只是提个钧瓷之名字,详细、系统专门论述钧瓷的基本上没有。

光绪三十一年(1905)的《钧窑瓷业公司章程》,是一份反映清末民初钧瓷制造工业的重要文献。这一份文件式的文献比《陶瓷十五论》晚38年。

而现当代,关于钧瓷的图书琳琅满目。《中国钧窑志》记载的首部钧瓷专著《钧窑》是1983年上海人民出版社出版的。由此可见,《陶瓷十五论》不但较之历代钧瓷文献的记载详细、系统和全面,而且据目前已发现的各种资料而言,很有可能是最早的钧瓷专门论述的手抄本图书。

遗憾的是那个年代,关于钧瓷的著作只能以手抄本的形式在民间扩散,不可能出版并在全国乃至更广的范围推广,但它的作用是不可低估的。当时,抄写这本书的有不少钧瓷艺人和新人,他们在吸取书中的精华之后,都运用到了钧瓷生产实践中,为钧瓷产业的发展做出了不小的贡献。