核心提示

提到察院西街,不少人会想起察院市场。由于毗邻春秋广场,并不宽阔的察院西街早已“褪去”老街的风貌,现代感十足。

新与旧、现代与古老、繁华与朴素……经过岁月的洗礼,察院西街犹如一本活的历史书,让我们感受着生活的真实。在这条街上,也留下了很多许昌人难以忘怀的记忆。

■从文明街道察院西街

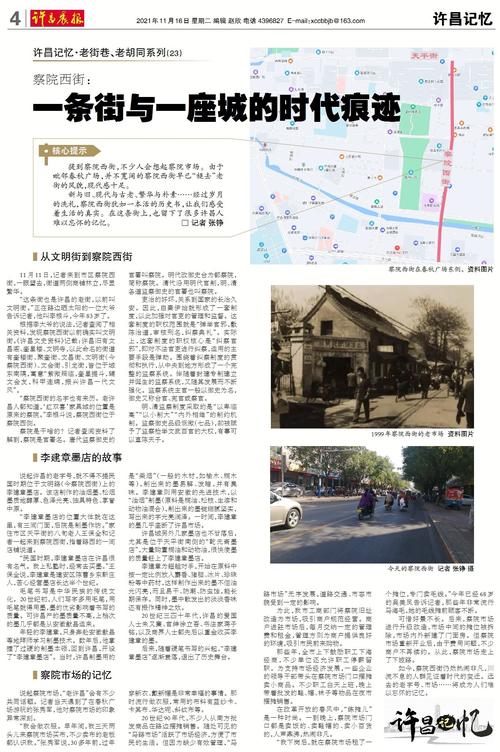

11月11日,记者来到市区察院西街,一眼望去,街道两侧商铺林立,尽显繁华。

“这条街也是许昌的老街,以前叫文明街。”正在路边晒太阳的一位大爷告诉记者,他叫李根斗,今年83岁了。

根据李大爷的说法,记者查阅了相关资料,发现察院西街以前确实叫文明街。《许昌文史资料》记载:许昌旧有文昌阁、奎星楼、文明寺,以此命名的街道有奎楼街、聚奎街、文昌街、文明街(今察院西街)、文会街、引龙街,皆位于城东南隅,寓意“紫微照临,奎星提斗,辅文会友,科甲连绵,振兴许昌一代文风”。

“察院西街的名字也有来历。老许昌人都知道,‘红双喜’家具城的位置是原来的察院。”李根斗说,察院西街位于察院西侧。

察院是干啥的?记者查阅资料了解到,察院是官署名。唐代监察御史的官署叫察院。明代改御史台为都察院,简称察院。清代沿用明代官制,明、清各道监察御史的官署也叫察院。

吏治的好坏,关系到国家的长治久安。因此,自秦伊始就形成了一套制度,以此加强对官吏的管理和监督。这套制度的职权范围就是“弹举官邪,敷陈治道,审核刑名,纠察典礼”。实际上,这套制度的职权核心是“纠察官邪”,即对不法官吏进行纠察,运用的主要手段是弹劾。围绕着纠察制度的贯彻和执行,从中央到地方形成了一个完整的监察系统。伴随着封建专制建立并诞生的监察系统,又随其发展而不断强化。监察系统主官一般以御史为名,御史又称台官、宪官或察官。

明、清监察制度采取的是“以卑临高”“以小制大”“内外相维”的制约机制。监察御史品级低微(七品),却被赋予了监察检举文武百官的大权,有事可以直陈天子。

■ 李建章墨店的故事

说起许昌的老字号,就不得不提民国时期位于文明路(今察院西街)上的李建章墨店。该店制作的油烟墨、松烟墨质地醇厚、色泽光亮、独具特色、享誉中原。

“李建章墨店的位置大体就在这里,有三间门面,后院是制墨作坊。”家住市区天平街的八旬老人王保全和记者一起来到察院西街,指着路西的一间店铺说道。

“民国时期,李建章墨店在许昌很有名气。我上私塾时,经常去买墨。”王保全说,李建章是建安区陈曹乡东靳庄人,苦心经营墨店长达半个世纪。

毛笔书写是中华民族的传统文化。20世纪初,人们写字多用毛笔,用毛笔就得用墨,墨的优劣影响着书写的质量。可许昌产的墨质量不高,上档次的墨几乎都是从安徽歙县运来。

年轻的李建章,只身奔赴安徽歙县等地拜师学习制墨技术。数年后,他掌握了过硬的制墨本领,回到许昌,开设了“李建章墨店”。当时,许昌制墨用的是“柴烟”(一般的木材,如榆木、桐木等),制出来的墨易解、发暗,并有臭味。李建章则用安徽的先进技术,以“油烟”制墨(原料是桐油、松枝、生漆和动物油混合),制出来的墨锭细腻坚实,写出来的字光亮润泽。一时间,李建章的墨几乎垄断了许昌市场。

许昌城另外几家墨店也不甘落后,尤其是位于天平街南侧的“乾元斋墨店”,大量购置桐油和动物油,很快使墨的质量赶上了李建章墨店。

李建章为超越对手,开始在原料中按一定比例放入麝香、猪胆、冰片、珍珠粉等中药材,这样制作出来的墨不但油光闪亮,而且易干、防潮、防虫蚀,能长期保存。同时,墨中散发出的淡淡香味还有振作精神之效。

20世纪三四十年代,许昌的爱国人士朱又廉、官绅徐立吾、书法家蒋子铭,以及商界人士都先后以重金收买李建章的墨。

后来,随着硬笔书写的兴起,“李建章墨店”逐渐衰落,退出了历史舞台。

■ 察院市场的记忆

说起察院市场,“老许昌”会有不少共同话题。记者当天遇到了在春秋广场游玩的张秀军,他对察院市场的印象异常深刻。

“我会做衣服。早年间,我三天两头儿来察院市场买布,不少卖布的老板都认识我。”张秀军说,30多年前,过年穿新衣、戴新帽是非常幸福的事情。那时流行做衣服,常用的布料有蓝纱卡、卡其布、华达呢、斜纹布等。

20世纪90年代,不少人从南方批发商品在路边摆摊销售。随处可见的“马路市场”活跃了市场经济,方便了市民的生活。但因为缺少有效管理,“马路市场”无序发展,道路交通、市容市貌受到一定的影响。

为此,我市工商部门将察院旧址改造为市场,吸引商户规范经营。商户进驻市场后,每月交纳一定的管理费和租金,管理方则为商户提供良好的环境,吸引市民前来购物。

那些年,全市上下鼓励职工下海经商,不少单位还允许职工停薪留职。为支持市场经济发展,一些企业的领导干部带头在察院市场门口摆摊卖小商品。不少职工白天上班,晚上带着批发的鞋、帽、袜子等物品在夜市摆摊销售。

在改革开放的春风中,“练摊儿”是一种时尚。一到晚上,察院市场门口都是卖饭的、卖鞋帽的、卖小百货的,人声鼎沸,热闹非凡。

“我下岗后,就在察院市场租了一个摊位,专门卖毛线。”今年已经68岁的吴美凤告诉记者,那些年非常流行马海毛,她的毛线摊前顾客不断。

可惜好景不长。后来,察院市场进行升级改造,市场中间的摊位被拆除,市场内外新建了门面房。但察院市场重新开业后,由于费用问题,不少商户不再续约。从此,察院市场走上了下坡路。

如今,察院西街仍然热闹非凡,川流不息的人群见证着时代的变迁。远去的老字号、市场……将成为人们难以忘怀的记忆。