记者 王婵 文/图

随着钢笔来回不停地在纸上行走,细微的沙沙声后,一行行隽美的文字跃然纸上。不知道多少个春秋,他机械地重复着上述动作。

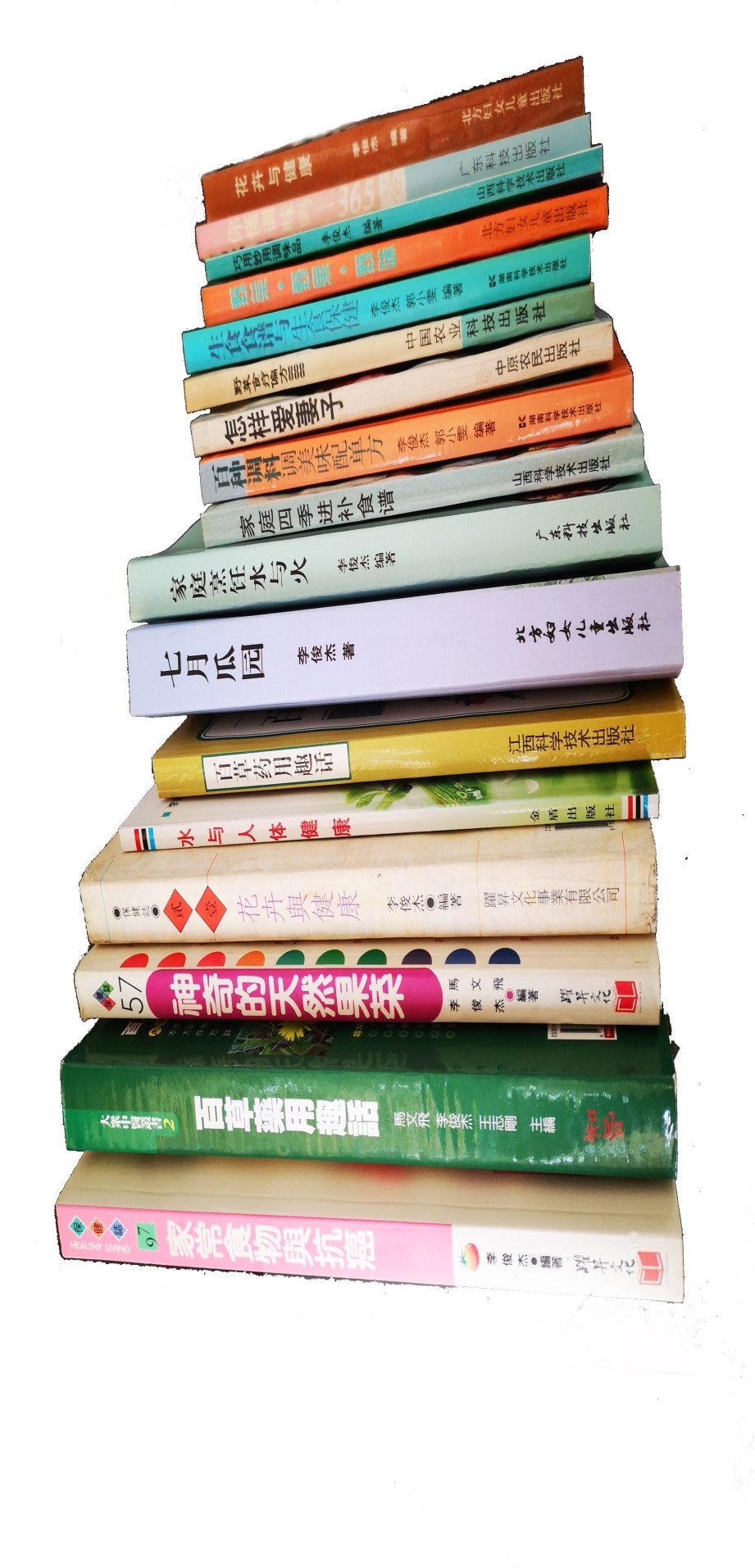

他就是李俊杰,现就职于禹州市委宣传部。多年来,他在医学、营养学、新闻宣传、散文、诗歌创作等方面笔耕不辍,先后在北京、广东、山西、吉林、湖南等地出版了《花卉与健康》《百草药食趣话》《神奇的天然果菜》《食物与抗癌》《水与人体健康》《四季与食补》《调味品与营养》等17本图书,发表各类作品1500多篇,共计300余万字。

【著书】

他为生命呐喊,向疾病宣战

李俊杰这个名字对于许多读者来说并不陌生,在报纸、杂志上经常可以看到他写的医学、中药与营养学等方面的科普文章,新华书店的书架上也摆有他的图书,在电台、电视台的节目中也常听到他写的广播稿。李俊杰的作品不是干干巴巴的说教,也不是深奥难懂的专业术语,而是融合科学与趣味,语言通俗朴实,文字明白晓畅,文中深搜广罗、旁征博引,插以美丽动人的传说、生动有趣的故事,并有寓意深刻的谚语和脍炙人口的诗词,能把读者引入万紫千红的百花园中,使人流连忘返。

在李俊杰那间40平方米的书房里,6个大书柜占满了一面墙壁,除一套沙发、一张写字桌外,图书、报纸、文稿、资料几乎占满了整个房间。为了写出更多、更好的作品,他每天都在灯光下奋笔疾书到半夜。

《庄子·达生》曰:“用志不分,乃凝于神。”他从20世纪90年代在乡镇卫生院工作时便开始了医学、营养学的科普创作,到现在已30多年。一万余个日日夜夜,他都是在专心致志、全神贯注和考虑、忍耐和勤奋中度过的。在乡镇卫生院,他的职责是防疫,将人们的病痛防患于未然。他爱好文学,将自己的爱好与工作结合在了一起。他一边工作,一边用文字将知识传播出去,让人们在日常生活中预防疾病,拥有健康。

为了传播健康知识,盛夏酷暑时,人们在树荫下或空调房间里品茶纳凉,而他却在书房里奋笔疾书;严冬时节,不少人坐在暖气旁或茶社里闲谈,而他迎着风雪东奔西走,北上吉林、北京,南下南昌、广州,西去山西,东到山东。节假日里,人们外出游玩或做几个小菜以享天伦之乐,他却在查找资料或伏案写作。

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”。李俊杰憔悴了,但同时他也富有了!他拥有300余万字的科普图书和作品。

在他的书架上,有他出版的17本科普专著,还有1500余篇发表于全国各地报纸、杂志、电台、电视台的文章。其中大量是科普文章,还有散文、诗歌、通讯、杂文、影评等。他的书柜上摆满了各种各样的证书、奖状和特约记者、特约作者的证件。

他是中国营养学会会员、中国科普作家协会会员、中国科普作家医药委员会委员、河南省科普作家协会会员、河南省营养学会会员等,还是全国主要医药、营养学科普报纸、杂志的特约记者和撰稿人。

他写的中篇营养连载稿《健脑食物》是最早论述食物营养与脑力关系的科普作品,发表后获得全省“营养知识征文”二等奖;长篇系列医药连载稿《大自然中宝药多》,论述了40多种植物与人体健康的关系,获得河南省专业报研究会颁发的一等奖,读者读后颇加称赞。另外,还有10多篇作品获奖。他写的长篇科普连载稿《食物与抗癌》在《中国抗癌报》发表后,全国各地的读者来信像雪花一样飞到他的办公桌上。

《野菜野果野味》一书用散文化的语言,论述了80余种野生植物的来龙去脉以及人们对它的广泛利用,在吉林长春出版后,经中国贸易版权公司介绍,台湾一出版公司买走了版权,在台湾出版。《花卉与健康》一书出版后,获得长白山国际图书提名奖,河南省科技图书二等奖。在获奖的评语中,著名科普作家马文飞这样写道:“李俊杰的这本《花卉与健康》纵览中外,博采古今,将趣味、诗意、哲理相融合,并通过形象思维和逻辑思维教体运用,寓科学知识于趣味之中,文章像山涧流水,叮当作响,悦人耳目,沁人心田。”另外,他写的《家庭四季与进补》和《巧用调味品》两本书获得北方十省(市)区的优秀科技图书二等奖。特别是《巧用调味品》一书,以其精美的印刷,漂亮美观的封面设计、独具新意的写法以及科学性、趣味性、实用性等优点在广州成为“十大科普畅销书”。

专家的肯定、读者的赞美,是对耕耘者的评价。其中包含了他的多少甜,就包含了他的多少苦。这是一颗闪亮的事业心所结出的丰硕之果。

【宣传】 他讲好禹州故事,传播禹州好声音

大概是出版了几本书的缘由,那年禹州市委要办一张报纸,时任禹州市委常委、宣传部部长的卢新运慧眼识英才,把李俊杰调到了禹州市委《禹州通讯》编辑部。

从写科普作品到新闻写作,他面临着一个新的挑战。尽管他有一定的文学功底,但新闻比科普和文学创作要求更高,有些事看似是小事,却会成为一版或头题的文章。怎么办?他决定从头学起,再吃一番苦。当他一遍一遍地跑去采访,回来写成的一篇篇作品被卢新运批改重写时,他心中总有一种感觉,越是吃苦、艰难,他越要努力,一定取得成功。时隔不久,他写的新闻稿件在《人民日报》、新华社、《工人日报》《河南日报》《许昌日报》等媒体上发表了,他心中的喜悦之情溢于言表。他说写新闻,不仅要有好的素材,而且要有吃苦的精神。

他告诉记者,有一年植树的季节,他和部里另一位同志到神垕镇大刘山采访一位全国植树劳模。那天,小雨淅沥,车到山下没有路,只好徒步10多里来到山中的林里。可采访对象不在,他们等到中午,无奈之下冒雨下了山。走到半路,他心想,要想成功,就要费功夫。于是,他们重新上山,走走回回,走了两次,脚上起了泡,血染红了鞋底。他笑着对同事说,再这样反复走几次,本来没有的路也会踩出一条来。

于是,一篇3000余字的通讯写成发表了。他内心十分高兴。

后来,他被提拔为报社的副总编辑、总编辑。职务发生了变化,他在领导全体编辑记者以弘扬正能量、唱响主旋律的主题完成各项采编、报纸印刷等工作外,自己的采访写稿劲头没有减。疫情防控期间,他带领编辑记者到留观站、医院采访隔离人员,写出了一篇篇文章。脱贫攻坚时,他带领同志们走村串户,写出了100篇扶贫故事,仅他一人就撰写了30余篇。

李俊杰说,他从事新闻写作这些年,只要一有好线索,便会通宵达旦地爬格子,使得一行行文字跃然纸上,字句成章,并几易其稿,终成新闻稿件。稿子发表后,闻着散发着油墨香的报纸,他便觉得这是人生中最幸福的时刻。

现在,很多人都用电脑打字写稿,可李俊杰仍一笔一笔地在稿纸上写稿子,一句一句地在稿纸上改稿。问他为什么这么做,他说习惯了,习惯一拿起笔,就如涌泉般的才思敏觉;习惯一拿起笔,就会找到记忆中的乡愁;习惯一拿起笔,就能感悟生命的真谛;习惯一拿起笔,就能感知到家乡的昨天、今天和明天。

采访结束时,记者问他今后有什么打算。他告诉记者:现在,是一个负重爬坡的时代,渐渐升起的浓浓乡愁和对家乡的深厚感情,让他更加自信。到了一定的节点,积累到一定的规模,开始寻检一路在狂奔中那些与故乡有关的精彩。禹州是中药材的集散地,发生过许多有趣的故事,有可能的话,他想写一部与禹州中药材有关的电视连续剧剧本。

让我们期待李俊杰的新作!