核心提示

从曹魏古城南城门向南走,就来到了南关大街。这是一条繁华的商业街,街道两旁有大型商场、超市,出售服装、美食的店铺鳞次栉比。

南关大街的繁荣并非一朝一夕。与南关大街相连的南大街是旧时许昌最繁华的街道,杂货店、百货店云集,诞生了一大批“许昌老字号”。南大街南端是南城门,南城门外除了南关大街,还有土城街、胜利街等街道连通火车站,这一区域数年来一直是许昌的商业中心。

■ 南关大街旧称“南门外大街”,商业气息浓郁

12月5日,天气晴朗,冬日的暖阳照射在曹魏古城南城门上,高大巍峨的建筑被阳光镀上了一层温暖的色调。几名游客正在南城门前拍照留念。“许昌是汉魏故都,据说很早就有城墙和城门了”“这护城河也有些年头了”……他们将美景收入镜头的同时,还在热烈地讨论着许昌的历史。

1912年,许州改为许昌县。据志书记载,许昌县的城墙在明万历年间被砌为砖墙,清道光年间整修过一次。“城墙周长为9.5华里,高约3.5丈,宽约1.5丈,其纵剖面为梯形。”许昌人李季安在其所写的《忆民国时期的许昌县城》中回忆道,旧时的许昌城有四座城门,位于南关大街与建设路交会处附近的南城门匾额上写着“南望衡湘”。

因为南关大街正对着许昌城的南城门,旧时被形象地称为南门外大街。在李季安的记忆中,民国时期许昌南门外大街南端有一条东西走向的街道,叫土城街(今七一路)。土城街西头是火车站。火车站前面是票房街。土城街西段的南边是校场街,北边是大同街和顺河街。大同街以北,向东有升平里、太康里、太平里、慈航街、樊家里等;大同街以南,向东有孔家里、王家坟、韩家弄堂等。

20世纪三四十年代,许昌县城南关大街以西有一条比较繁华的街道,销售洋油、洋火、洋布等诸多洋货。当地百姓称之为“洋街”。“这条街上秦楼楚馆林立,饭庄、酒店、茶社、旅馆遍布,悠闲的富豪们在这里过着灯红酒绿、纸醉金迷的生活……”李季安在《忆民国时期的许昌县城》中这样描述“洋街”。

随着城市经济的发展,许昌县城不得不再开通两座新城门。1929年先在察院的南面开通了东南门,其方位大致与北门对应。由于城内东南隅原住有不少农户,他们的耕地都在城外东南部,所以这座新门就成为他们早出晚归的捷径。1933年又开辟了西南门,从而把城内最繁华的南大街、西大街、城隍庙市场跟城外的火车站连接起来了。由于人、车流量很大,沿街的店铺、饭馆、戏院也应运而生,所以这一带很快就更加繁华了。

■ 聚丰粮行诚信扬美名,“大人小孩儿都不坑”

60多岁的李太和是土生土长的许昌人,对许昌老城街巷文化及老字号店铺颇有研究。他撰写的《聚丰粮行》被《许昌文史资料》刊发。聚丰粮行以“诚信”闻名,与今日所提倡的诚信精神不谋而合。文中称,民国时期的老字号聚丰粮行就位于南关大街路东,后来的“望月楼”宾馆处,民国21年由丁庄乡裴山庙村人万拴群创建。

万拴群是个知书达礼的文化人,做事情讲究“以古为典”“以古为荣”“有仁有义”。该粮行门面房有3间,后面有东屋4间、北屋4间,作为粮库和伙房。该粮行有5人,万拴群为掌柜,陈清波(长村张乡大路陈村人)为账房先生,还有3名伙计,分别做过斗、收卖粮等活计。该粮行的门面上方挂着约两米长的一块匾额,匾额上刻画着自东汉以来各个朝代的升容。从匾额上的文字和画图可以看出,从古到今,升的容量越来越大。万拴群挂这块匾额的目的在于祝福自己的生意也像升的容量那样,越来越大。

万拴群的粮行用的是“官斗”。买卖粮食时,自己的伙计边过斗边唱,过一斗,唱一斗,唱斗的人必须嗓音圆润,唱时也得押韵合辙。在买进粮食时,一是一,二是二,从不欺骗他人。在卖出粮食时,一般人来买一斗粮食,他总是给一斗零半合(gě);如果是老人和孩子来买一斗粮食,他总是给一斗零一合。因此,当时流传着“粮行之中有聚丰,大人小孩儿都不坑”的民谣。

聚丰粮行开业几年后,就把土城街一家大斗进小斗出的粮行挤垮了。这家粮行的邹掌柜对万拴群怀恨在心。民国32年,国民党的一支部队来到许昌,邹掌柜买通了旅长,以“通匪”的罪名把万拴群抓了起来。宣判场地设在党部街(今文庙后街)路北。宣判那天,亡命旗都插在了万拴群的脖子上,那位旅长听到人声鼎沸,出来一看,黑压压的满街都是跪着的人,他们都是来保万拴群的。众口一词地说万掌柜是个好人,那位旅长从来没有见过这么多人来保一个小小的生意人,随即命人把万拴群提了出来,当众释放。

万拴群被释放后,聚丰粮行关门停业。万拴群认为他的命是众人在农历二月十四这天保出来的,为不忘众人保命之恩,遂把自己的生日改在农历二月十四。

在大力倡导诚信的今天,聚丰粮行诚信经营的故事让人感触颇深。

■ 灯塔曾是许昌地标,老街两旁渐成“商圈”

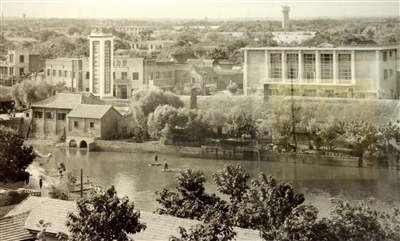

“以前南城门前有一座灯塔。当时的建设路还不叫建设路,是一条半截路,不能直通莲花湾。灯塔旁边有南悟真照相馆、灯塔饭店、大众剧院(春秋大剧院)……”当日,在护城河南关桥上,70多岁的市民刘振东望着南城门前的位置陷入了回忆。他说,最早这里有一座木塔,用柏木、松木相互交叉支撑,四面安装有彩灯。由于塔身高大,人们即使站在南大街北端的大十字街也能清晰地看见。

木塔准确的修建年代已经无人说得清楚。让老许昌人记忆深刻的灯塔稍晚于木塔,是20世纪60年代后期许昌人在其原址上修建的。这座灯塔为四方形,塔身四面均有毛主席语录,顶部有三面红旗。这座灯塔还率先使用了“水磨石”,塔身周围设置有灯槽,到了晚上开灯时灯光会照射到毛主席语录上面,很醒目。灯塔成了那个年代人们心中的一处地标性建筑。

南大街是旧时许昌最繁华的街道,在南大街商业的辐射下,灯塔下形成市场,后来南关桥附近还出现了夜市。改革开放后,南关桥上的美食让不少许昌人大饱口福。随着城市框架的不断拉大,南关大街逐渐热闹起来。

七一路旧时被称为土城街,南关大街和七一路交叉口被“老许昌”称为“岗楼”,20世纪八九十年代是许昌的商业中心,附近分布着人民商场、七一百货大楼等大型商场,一度是许昌人购物的首选之地。七一百货大楼东南方,与其仅一路之隔的是人民商场(今为胖东来电器);西北方约1公里处,又有许昌百货大楼(今为胖东来大众服饰)。3家商场形成了“南关商圈”。

20世纪90年代后期,南关大街接连开设了大兴斋商场、天都商厦、东亚商城及芙蓉轻纺城等商场。如今许昌人爱逛的胖东来生活广场,就是芙蓉轻纺城所在地。

今日的南关大街,商场、超市、酒店云集,出售服装、通信器材、特色美食的店铺林立,浓郁的商业气息延续着许昌人的“繁华记忆”。