核心提示

对于古代文人墨客来说,家里都少不了文房四宝,即笔、墨、纸、砚。殊不知,在许昌博物馆二楼展厅,有一件看似很不起眼儿,但小巧精致的文物,名为龟形水盂,被人称之为文房“第五宝”。

那么,这件龟形水盂是何时出土的?“霸下驮碑”的传说和大禹又有哪些联系?12月1日,记者对许昌博物馆的文物专家进行了采访。

30余年前出土于襄城县王洛镇

“这件文物是1985年在襄城县王洛镇闫寨村一座寺内出土的!”当日,许昌博物馆保管部主任陈文利对记者说,闫寨村北的这座清真寺位于襄城县与禹州市交界处。

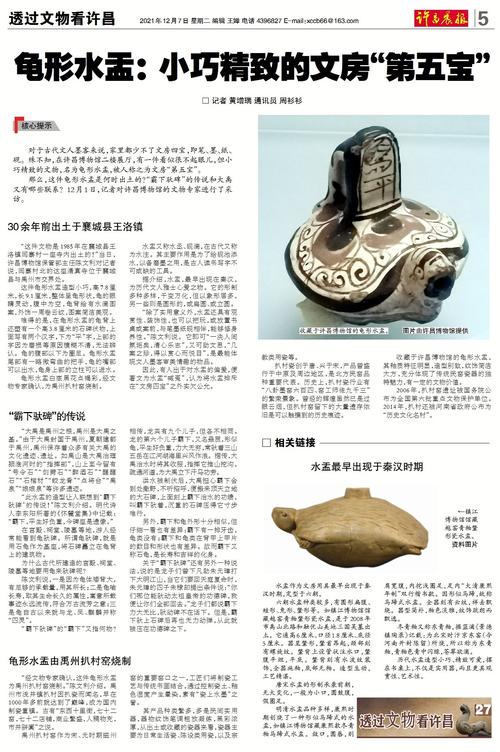

这件龟形水盂造型小巧,高7.8厘米,长9.1厘米,整体呈龟形状,龟的眼睛灵动,腹中为空,龟背绘有水滴图案,外饰一周卷云纹,图案简洁美观。

难得的是,在龟形水盂的龟背上还塑有一个高3.8厘米的石碑状物,上面写有两个汉字,下为“平”字,上部的字因为磨损等原因模糊不清,无法辨认。龟的腹部以下为圈足。龟形水盂尾部有一略微弯曲的把手,龟的嘴部可以出水,龟身上部的立柱可以进水。

龟形水盂白底黑花点褐彩,经文物专家确认,为禹州扒村窑烧制。

水盂又称水丞、砚滴,在古代又称为水注。其主要作用是为了给砚池添水,以备磨墨之用,是古人读书写字不可或缺的工具。

据介绍,水盂,最早出现在秦汉,为历代文人雅士心爱之物。它的形制多种多样,千变万化,但以象形居多,另一些则是圆形的,或扁圆、或立圆。

“除了实用意义外,水盂还具有观赏性、装饰性,也可以把玩,或放置书桌或案前,与笔墨纸砚相伴,能够修身养性。”陈文利说。它即可“一洗人间氛垢矣,清心乐志”,又可助文思,“几案之珍,得以赏心而悦目”,是最能体现文人墨客审美情趣的物品。

因此,有人出于对水盂的偏爱,便著文为水盂“喊冤”,认为将水盂排斥在“文房四宝”之外实欠公允。

“霸下驮碑”的传说

“大禹是禹州之根,禹州是大禹之基。”由于大禹封国于禹州,夏朝建都于禹州,禹州保存着众多有关大禹的文化遗迹、遗址。如禹山是大禹治理颍淮河时的“指挥部”,山上至今留有“号令石”“剑劈石”“醉酒石”“醒醒石”“石棺材”“蛟龙骨”“点将台”“禹泉”“娘娘泉”等许多遗迹。

“此水盂的造型让人联想到‘霸下驮碑’的传说!”陈文利介绍。明代诗人李东阳所著的《怀麓堂集》中记载:“霸下,平生好负重,今碑座是遗像。”

在宫殿、祠堂、陵墓等地,游人经常能看到龟驮碑。所谓龟驮碑,就是用石龟作为基座,将石碑矗立在龟背上的建筑物。

为什么古代所建造的宫殿、祠堂、陵墓等地要用龟来驮碑呢?

陈文利说,一是因为龟体矮背大,有足够的承载量,用其所长;二是龟喻长寿,取其生命长久的属性,寓意所载事迹永远流传,符合万古流芳之意;三是龟自古以来就与龙、凤、麒麟并称“四灵”。

“霸下驮碑”的“霸下”又指何物?相传,龙共有九个儿子,但各不相同。龙的第六个儿子霸下,又名赑屃,形似龟,平生好负重,力大无穷,常驮着三山五岳在江河湖海里兴风作浪。据传,大禹治水时将其收服,指挥它推山挖沟,疏通河道,为大禹立下汗马功劳。

洪水被制伏后,大禹担心霸下会到处撒野,不听招呼,便搬来顶天立地的大石碑,上面刻上霸下治水的功绩,叫霸下驮着,沉重的石碑压得它寸步难行。

另外,霸下和龟外形十分相似,但仔细一看也有差异:霸下有一排牙齿,龟类没有;霸下和龟类在背甲上甲片的数目和形状也有差异。故而霸下又称石龟,是长寿和吉祥的化身。

关于“霸下驮碑”还有另外一种说法,说的是龙子们曾下凡助朱元璋打下大明江山,当它们要回天庭复命时,朱元璋的四子朱棣却提出条件说:“你们哪位能驮动太祖皇帝的功德碑,我便让你们全部回去。”龙子们都说霸下力大无比,驮动碑不在话下。但是,霸下驮上石碑后再也无力动弹,从此就被压在功德碑之下。

龟形水盂由禹州扒村窑烧制

“经文物专家确认,这件龟形水盂为禹州扒村窑烧制。”陈文利介绍。禹州市浅井镇扒村因扒瓷而闻名,早在1000年多前就达到了巅峰,成为国内制瓷重镇。古有“东西十里街,七十二窑,七十二店铺,商业繁盛,人稠物充,市井骈阗”之说。

禹州扒村窑作为宋、元时期磁州窑的重要窑口之一,工匠们将制瓷工艺与传统书画结合,通过控制瓷土、釉色湿度产生晕染,素有“瓷上水墨”之誉。

其产品种类繁多,多是民间实用器,器物纹饰笔调粗放凝练,黑彩浓厚,从出土或收藏的瓷器来看,瓷器主要为日常生活瓷、陈设类用瓷,以及宗教类用瓷等。

扒村瓷创于唐、兴于宋,产品曾盛行于中原及周边地区,是北方民窑品种重要代表。历史上,扒村瓷行业有“八卦墨窑六百四、窑工师徒九千三”的繁荣景象。曾经的辉煌虽然已是过眼云烟,但扒村窑留下的大量遗存依旧是可以触摸到的历史痕迹。

收藏于许昌博物馆的龟形水盂,其釉质特征明显,造型别致,纹饰简洁大方,充分体现了传统民窑瓷器的独特魅力,有一定的文物价值。

2006年,扒村窑遗址被国务院公布为全国第六批重点文物保护单位。2014年,扒村还被河南省政府公布为“历史文化名村”。

□ 相关链接

水盂最早出现于秦汉时期

水盂作为文房用具最早出现于秦汉时期,定型于六朝。

六朝水盂种类较多,有圆形扁腹、蛙形、兔形、鳖形等。如镇江博物馆馆藏越窑青釉鳖形瓷水盂,是于2008年市禹山北路和融优山美地三国吴墓出土。它通高6厘米、口径1.8厘米、底径5厘米。器呈鳖形,鳖首昂起,颈部刻有螺旋纹。鳖背上设管状注水口,鳖腹平坦,平底。鳖背刻有水波纹装饰,全器施釉,底部无釉。造型生动,工艺精湛。

唐宋水盂的形制承袭前朝,无大变化,一般为小口,圆鼓腹,假圈足。

明清水盂品种多样,康熙时期创烧了一种形似马蹄式的水盂,如镇江博物馆藏康熙款冬青釉马蹄式水盂。敛口,圆唇,削肩宽腹,内挖浅圈足,足内“大清康熙年制”双行楷书款。因形似马蹄,故称马蹄式水盂。全器刻有云纹,祥去飘绕。器型简朴,釉色淡雅,纹饰疏朗而飘逸。

冬青釉又称东青釉,据蓝浦《景德镇陶录》记载:为北宋时汴京东窑(今河南开封陈留)所烧,所以称为东青釉,青釉色青中闪绿,苍翠欲滴。

历代水盂造型小巧、精致可爱,摆在书桌上,不仅是实用器,而且更具观赏性、艺术性。