核心提示

液化气的出现,动摇了煤球的统治地位。随后,电磁炉、天然气普及,煤球彻底退出历史舞台。

为治理大气污染,河南省2016年10月开始实施燃煤散烧管控,我市随即开展“气代煤”“电代煤”工作,最大限度地减少燃煤散烧造成的环境污染。如今,在人们的日常生活中已经难觅煤球的踪影,“许昌蓝”也成了常态。

西气东输

天然气进入百姓人家

12月13日,家住市区许继大道的市民孙淑娟下班后带着在路上买的蔬菜和面条回到家,像往常一样走进厨房打开天然气的阀门,轻轻一拨灶具点火开关,蓝蓝的火焰便冉冉升起。“如今很多家庭都采用了集中供暖,做饭用的是天然气,既清洁又方便,煤球早就不用了。”孙淑娟说。

在孙淑娟的记忆中,替代煤球的是液化气,天然气管道没有通到各家各户时,很多人家里用的都是罐装液化气。她说:“液化气罐沉甸甸的,女同志想扛着一灌液化气上楼几乎是不可能的事,所以换液化气这种事通常是家里的壮劳力来做。”

改变发生在2005年3月28日。这一天,我市隆重举行西气东输天然气通气点火仪式,标志着许昌人正式用上来自祖国大西北的管道天然气。

许昌市天然气利用工程于2003年11月开工建设,2005年3月28日正式通气。来自遥远西部、跨越千山万水的天然气沿着输气管道终于来到许昌。当日,市区6个小区的近600户居民率先“尝鲜”,用天然气烧水、做饭、洗澡。至此,许昌正式成为国家西气东输工程的又一家受益“用户”。许昌从此告别了市区无管道燃气的历史,实现了从木柴到煤球、从液化气到天然气的历史性跨越。

据了解,天然气引入前,我市能源结构单一,缺乏洁净能源的供应和消费。在能源消费结构中,煤炭占75%以上,高于全国平均水平。由于大量燃煤,特别是一半以上的燃煤以分散燃烧方式消费,导致出现煤烟型空气污染。

引入天然气,空气中因煤燃烧产生的含硫气体就会大量减少,这对许昌实施“碧水蓝天”工程、建设国家卫生城市以及对市民的公众健康都非常有利。

绿色环保的天然气进入许昌的千家万户,成为优化我市能源结构、改善大气质量、建设生态城市的重要途径,也是提高居民生活质量、提升城市品位的有力保障。

爱养多肉植物的市民没有煤渣可拾

40多岁的市民安女士喜欢养花,尤其爱养多肉植物。“多肉植物喜欢干燥的环境,盆土不能积水。前些年街边打火烧、卖菜馍的小商户用的都是煤炉,我经常到街边拾烧过的煤球,砸碎的煤渣可以用来种多肉,这个‘省钱秘诀’不少养花爱好者都知道,以前大家经常在‘花友’微信群里分享哪里可以捡到煤渣。”安女士说。但近几年,安女士再也捡不到煤渣了,她发现街边卖烧饼、菜馍的小商户都用上了液化气。

市区文化路是一条生活气息浓郁的小街,街道两旁卖烧饼、烙馍、鸡蛋灌饼等小吃的店铺林立。12月13日,记者在文化路上逛了一个来回,发现所有需要用到火的店铺使用的都是液化气,根本见不到煤炉和煤球的影子。“煤炉早就不用了,用液化气更方便,也更干净。”一家烧饼铺的老板对记者说,烧饼铺“集体”弃用煤球发生在2016年。

由于燃煤散烧所使用的设备相对简单,散煤燃烧不够充分会产生大量颗粒物,且燃煤散烧基本都是低空直排,污染物极易被人呼吸,对人体健康的影响更加直接。

为有效改善大气质量,2016年10月8日,河南省政府决定在全省组织开展燃煤散烧管控行动。

自此,全省燃煤散烧管控攻坚战的号角正式吹响。

我市积极响应,印发了《许昌市“气代煤”“电代煤”实施方案》。方案表明,我市将针对居民冬季采暖和炊事用煤、工业领域和商服公共领域燃煤散烧,按照全面整治、重点突破、疏堵结合、标本兼治的原则,对燃煤散烧污染进行治理,有效解决我市冬季采暖期大气污染问题。

为切实做好“气代煤”“电代煤”工作,我市对中心城区禁燃区内2016年统计台账上使用散煤的居民户、经营早晚餐摊贩、个体工商餐饮业用户、学校(幼儿园、小学)、医院、养老机构及证件齐全的燃煤锅炉(窑炉)用户在规定期限内实施“气代煤”“电代煤”改造的予以补贴。

截至2016年11月13日,我市共取缔违法违规散煤销售点212户,成为全省3个提前完成任务的地级市之一。

2017年,我市将“推广清洁能源,扩大集中供暖覆盖面”作为“十件民生实事”之一,加大对城市居民燃煤替代的补贴力度,全面完成中心城区散煤替代工作,同时进一步扩大集中供暖范围。

环境改善,“许昌蓝”刷屏率越来越高

多年来,我市持续抓好散煤污染治理工作,确保散煤污染治理不断档、问题不反弹。

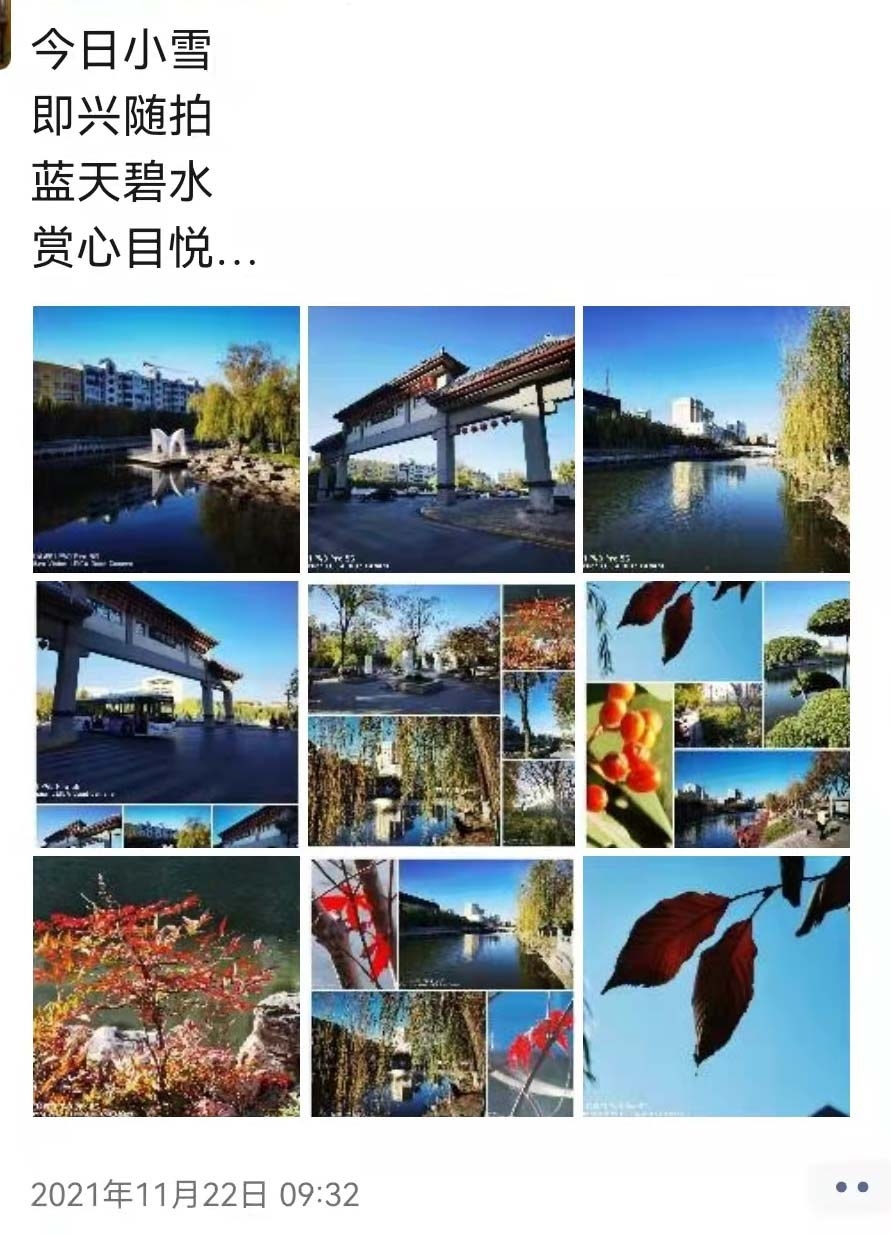

“今日小雪,即兴随拍,蓝天白云,赏心悦目”“莲城晨光”“水城夕照”……许昌市税务局退休干部苏金昌喜爱摄影,他经常在微信朋友圈里发布随手拍下的许昌美景,照片中的护城河、曹魏古城等“许昌元素”均以蓝天白云为背景,赏心悦目。

苍穹之下,不管贫穷还是富贵,都要同呼吸共命运。“蓝天白云好空气”是生态文明的本色,能够彰显出一个城市的“软实力”。前不久发布的《河南社会治理发展报告(2021)》显示,2020年,许昌城市宜居度再次名列全省首位,蝉联冠军。

“蓝天白云,养眼舒心……”在很多人的微信朋友圈里,“许昌蓝”频繁刷屏。近年来,许昌的空气质量改善有目共睹、有口皆碑。蓝天白云在许昌的“出场率”越来越高,“存在感”越来越强。在这样一个优美的环境中生活工作,许昌人的幸福感相当强烈。

2020年,许昌市圆满完成“十三五”规划确定的约束性指标和污染防治攻坚战阶段性目标任务,生态环境质量改善明显。全市优良天数达到256天,同比增加68天,增幅在全国337个城市中排名第3位。

空气质量实实在在的改善,大家都明明白白地看在眼里。“许昌蓝”是宜居许昌的直观体现,让许昌人拥有满满的获得感与幸福感。